In Italia e in Europa, l'energia nucleare rappresenta uno degli argomenti più complessi e dibattuti, eppure spesso la percezione pubblica diverge notevolmente dalla realtà dei fatti. Per comprendere come la tecnologia nucleare si sia evoluta negli ultimi decenni e quali sistemi di sicurezza la caratterizzano oggi, vogliamo ripercorrere gli incidenti storici che hanno plasmato questa industria, da Three Mile Island a Chernobyl, fino a Fukushima, analizzando cosa abbiamo imparato e come le moderne centrali di terza e quarta generazione rispondono a queste lezioni. Proviamo anche a capire cos’è il principio della "difesa in profondità" e come i livelli di protezione ridondanti e indipendenti rendono i reattori straordinariamente sicuri.

Nella sezione delle notizie parliamo dei disservizi di Amazon AWS, del debutto italiano di Prime Vision, la modalità di visione per il calcio che integra realtà aumentata e intelligenza artificiale e infine di un impianto di vetrificazione dei rifiuti radioattivi.

Immagini

• Foto copertina: Wirestock su Freepik

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Falling For You by SouMix & Bromar

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi parleremo della sicurezza all'interno delle centrali nucleari e dell'impatto che hanno avuto incidenti come quello di Chernobyl e Fukushima nel plasmare le tecnologie e i protocolli di protezione che caratterizzano gli impianti moderni.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, oppure direttamente sul nostro sito.

Forse non tutti sanno che Amazon, oltre a essere il più grande e-commerce al mondo, è anche il principale fornitore di servizi cloud, che spaziano dall'erogazione di server virtuali, istanze di database, archiviazione all'inferenza di modelli di IA.

E migliaia di aziende si affidano proprio ai servizi di Amazon Web Services, o AWS, per gestire la propria infrastruttura e software web.

E nella giornata di lunedì 20 ottobre, proprio uno dei servizi AWS ha smesso di funzionare per diverse ore, causando un blocco totale di centinaia di applicazioni come Perplexity, Canva, Reddit, Snapchat, Disney+, McDonald's, giochi come Fortnite, ma anche la stessa Amazon.

Oltre, chiaramente, a tutta una serie di aziende più piccole e meno conosciute, ma che ugualmente si affidano ad AWS.

Gli sviluppatori hanno segnalato per la prima volta l'interruzione alle 9:11 dell'ora italiana indicandone le cause.

In particolare, in seguito ad analisi successive, si è scoperto che nel datacenter dell'est degli Stati Uniti, indicato come US-East-1, si sono verificati problemi di DNS con il servizio di database DynamoDB a cui le applicazioni non riuscivano più a connettersi.

Il problema è stato infine completamente risolto alle 12:35 e nel corso della giornata tutti i principali servizi sono tornati online.

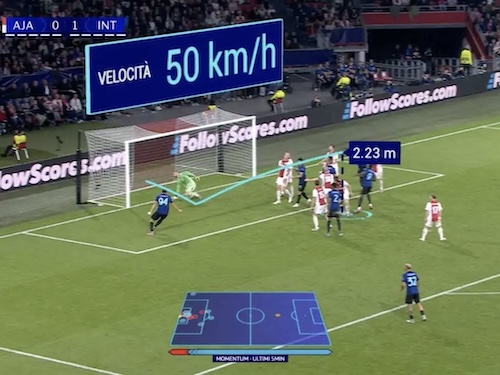

Questo mercoledì, durante la partita di Champions League tra Real Madrid e Juventus trasmessa su Prime Video, ha fatto il suo debutto in Italia "Prime Vision", una nuova modalità di visione per gli spettatori che integra a realtà aumentata e intelligenza artificiale all'interno del gioco.

Questa tecnologia, sviluppata da Amazon e già consolidata negli Stati Uniti per il football americano, si avvale di 22 videocamere tattiche posizionate attorno al campo per acquisire dati in tempo reale sui giocatori.

L'intelligenza artificiale sovrappone queste informazioni al flusso video, creando un'esperienza visiva simile a quella di un videogioco calcistico, ma con immagini reali della partita.

La nuova modalità offre numerose funzionalità come le etichette con i nomi dei giocatori in possesso di palla, una mappa tattica in tempo reale che mostra le posizioni di tutti i 22 giocatori e una "momentum bar" che calcola l'inerzia del match basandosi sulla pericolosità creata da ciascuna squadra negli ultimi 5 minuti.

Durante l'azione, il sistema fornisce anche analisi della velocità, dell'elevazione dei giocatori, delle soluzioni di passaggio più probabili e valutazioni sulla difficoltà dei tiri e sulla reattività del portiere.

L'impianto di vetrificazione dei rifiuti radioattivi più grande al mondo è ora operativo ad Hanford, nello stato di Washington. Realizzato da Bechtel per il Dipartimento dell'Energia statunitense, dopo oltre vent'anni di progettazione, il Waste Treatment and Immobilization Plant rappresenta un traguardo significativo nella gestione delle scorie nucleari accumulate

durante la guerra fredda. La struttura è stata concepita per rendere inerti milioni di litri di rifiuti radioattivi conservati in serbatoi sotterranei deteriorati, molti dei quali soggetti a perdite. Il processo di vetrificazione trasforma i materiali radioattivi in vetro stabile attraverso un trattamento ad altissima temperatura. I rifiuti vengono

miscelati con sostanze vetrificanti e riscaldati a circa 1550°C, producendo un composto vetroso che viene sigillato in contenitori d'acciaio per lo stoccaggio permanente. L'impianto può trattare quotidianamente circa 20.000 litri di scorie, fondendole con materiali silicei per creare blocchi di vetro radioattivi destinati a un deposito di lungo termine. La tecnologia

della vetrificazione permette dunque di sigillare gli isotopi radioattivi in una matrice solida, che ne previene la dispersione per millenni, riducendo drasticamente i rischi di contaminazione ambientale.

In Italia e in Europa il tema dell'energia nucleare, in particolare della fissione nucleare, rappresenta uno degli argomenti più complessi e dibattuti dell'intero continente. Nel nostro paese in particolare questa tecnologia era un tempo il fiore all'occhiello dell'industria energetica italiana, tant'è che negli anni '60 la produzione nazionale di energia nucleare

raggiunse valori inferiori solo a quelli di Stati Uniti e Regno Unito. Nonostante ciò, nei decenni successivi questa tecnologia ha visto nel nostro paese un'inversione di rotta tanto drastica quanto unica nel panorama globale, causata non da un fallimento tecnologico interno, bensì dalle conseguenze di una nuova percezione del rischio, profondamente alterata e alimentata

da una narrazione mediatica distorta, basata su incidenti avvenuti a livello internazionale.

A causa di un giornalismo sensazionalistico, concentrato più su scenari catastrofici al di fuori da ogni logica scientifica che sulle reali conseguenze sanitarie, si è plasmato negli ultimi decenni un immaginario collettivo in cui il nucleare è diventato sinonimo di scorie radioattive e potenziali catastrofi sanitarie al limite dell'apocalisse. Questa percezione fuorviante

ha portato a conseguenze politiche enormi, come i referendum del 1987 e del 2011, che hanno decretato la chiusura di tutte le centrali nucleari, compromettendo per sempre la sovranità energetica e la competitività industriale del nostro paese. Gli anni dei due referendum non sono date a caso, ma derivano dai due più importanti incidenti nucleari della storia

di questa tecnologia. Ma per comprendere la discrepanza tra percezione e realtà della fissione nucleare, è fondamentale partire ancora prima. Nel 1979 negli Stati Uniti si è verificato uno degli incidenti più famosi della storia recente, ovvero quello di Three Mile Island, dove un guasto meccanico e un enorme errore umano portarono a una fusione parziale del

nocciolo. Benché la fusione del nocciolo sia un evento indubbiamente pericoloso, in questo caso la struttura di contenimento, progettata proprio per queste evenienze, funzionò alla perfezione, contenendo quasi tutto il materiale radioattivo. Grazie a questa imprescindibile misura di sicurezza, secondo la comunità scientifica, l'incidente non causò né morti né feriti e il rilascio di

radiazioni fu considerato troppo esiguo per avere effetti misurabili sulla popolazione.

Eppure, nonostante l'evidenza dei fatti, Three Mile Island divenne un disastro che generò più ansia che danni a livello ambientale. Arriviamo ora al 1986, un anno prima del referendum italiano dell'87, in cui si verificò un incidente di natura completamente diversa da quello precedente e considerato ancora oggi un'anomalia storica e tecnologica

irripetibile: quello di Chernobyl. Il famoso disastro della centrale nucleare sovietica fu il prodotto di un design intrinsecamente sbagliato, senza appunto un edificio di contenimento e di una gestione della sicurezza pressoché inesistente, che portò alla violazione delle procedure operative al momento dell'incidente da parte del personale. Per approfondire nel dettaglio le cause dell'incidente

servirebbero diverse ore. Tuttavia, secondo i dati del Comitato Scientifico delle Nazioni Unite, le vittime dirette dell'incidente sono state tra le 49 e le 65. Non vanno dimenticate però le morti indirette, dovute ai tumori indotti da radiazioni nella popolazione. In questo caso non è stato ancora possibile decretare un numero preciso di vittime, poiché un tumore da radiazione non è

distinguibile da un tumore di altro tipo. Pertanto l'aumento della mortalità si può studiare solo su base statistica nell'area coinvolta. Un rapporto del Chernobyl Forum del 2003 ipotizzò un totale di 4.000 tumori letali riconducibili all'incidente nell'arco di 70 anni. Tuttavia, questo valore è stato riconsiderato nel 2006. In ogni caso, nonostante la sua unicità dovuta

alle caratteristiche dei reattori sovietici e alla mancanza di sicurezza, il disastro di Chernobyl è stato decontestualizzato e usato come capro espiatorio per intraprendere battaglie ideologiche contro il nucleare. Concludiamo questo piccolo excursus storico arrivando al 2011, anno dell'ultimo referendum e dell'incidente della centrale di Fukushima, in Giappone,

causato questa volta non da un guasto tecnologico ma da un disastro naturale più unico che raro, ovvero un terremoto di magnitudo 9.0 seguito da uno tsunami con onde che superarono persino le specifiche di progetto. Secondo i rapporti dell'ONU e dell'OMS, Fukushima non ha causato morti attribuibili all'esposizione radiologica. Anzi, l'evacuazione di massa guidata dal terremoto

e dallo stress causò la morte di 2.313 persone. Per non parlare poi dei morti e dei disagi causati dal terremoto e dallo stesso tsunami, imparagonabili se confrontati a quelli di Fukushima. In ogni caso, se questi incidenti dominano nell'immaginario collettivo, è molto probabile che altri disastri industriali, con conseguenze ben più gravi di quelli citati poco fa, non si conoscano

nemmeno per nome. Uno dei più importanti è il disastro chimico di Bhopal, avvenuto in India nel 1984 e ha causato oltre 25.000 vittime nel lungo termine. In Italia, invece, la diga del Vajont ha provocato la morte in una sola notte di quasi 2.000 persone, e la lista di disastri di origine non nucleare potrebbe continuare. Resta il fatto che, considerando tutti gli eventi citati e non,

il numero di decessi per terawattora prodotto dal nucleare, pari a 0,03, è simile a quello del solare e dell'eolico e circa 820 volte meno letale del carbone, con 24,62 morti per terawattora causati dall'inquinamento atmosferico. Ma detto ciò, la storia dell'energia nucleare si è plasmata proprio sulla base di quanto avvenuto in questi incidenti, e sull'analisi delle falle riscontrate

durante quegli specifici eventi. L'evoluzione della sicurezza delle centrali si può dunque analizzare sulle diverse generazioni che si sono susseguite nel corso dei decenni. Escludendo la prima generazione degli anni '50 e '60, i cui reattori erano stati costruiti per dimostrare la fattibilità della produzione di energia, è dalla seconda generazione che si sono compiuti

numerosi progressi, dal punto di vista della stabilità e della sicurezza generale, tant'è che la stragrande maggioranza delle centrali ancora in funzione al giorno d'oggi risale proprio a questa generazione. Questi reattori, realizzati negli anni '70 e '90, hanno introdotto diversi sistemi di sicurezza attivi, come pompe e valvole, che richiedono alimentazione elettrica

e soprattutto strutture ridondanti per avere il cosiddetto "piano B" in caso di guasto del sistema di sicurezza principale. Ma è dalla terza generazione che si sono compiuti i veri passi da gigante nella filosofia della sicurezza, grazie anche all'incidente di Chernobyl.

L'innovazione chiara di questa generazione si è incentrata sull'introduzione a larga scala di sistemi di sicurezza passivi, che a differenza di quelli attivi non richiedono alimentazione elettrica per funzionare. Tra questi vanno evidenziati l'edificio di contenimento a doppia parete, un "core catcher", ovvero un'area posizionata sotto il reattore,

progettata per raffreddare e stabilizzare il nocciolo in caso di meltdown e infine un aumento della resistenza dei noccioli stessi, da 10 a 100 volte maggiori rispetto alla precedente generazione. Le centrali nucleari che vengono realizzate al giorno d'oggi sono proprio di questa generazione, tuttavia si stanno già progettando e avviando i primi reattori di

quarta generazione, che mirano a rivoluzionare ulteriormente la sicurezza, la sostenibilità e l'economia dell'energia nucleare da fissione. Tra questi rientrano gli Small Modular Reactors, o SMR, di reattori di piccola taglia progettati per essere costruiti in fabbrica e poi trasportati e assemblati in situ e infine i reattori a sali fusi, dove il combustibile nucleare non è

solido, ma è disciolto in un sale di fluoruro liquido che agisce sia da combustibile che da refrigerante. Tornando ai reattori di terza generazione, che attualmente rappresentano la miglior tecnologia che abbiamo a disposizione, la sicurezza si basa essenzialmente sul concetto di difesa in profondità, ovvero di un principio condiviso a livello globale, che si basa sull'implementazione

di molteplici livelli di protezione indipendenti e ridondanti. L'idea in pratica è che se una barriera fallisce, un'altra è subito pronta a intervenire. Su questo principio l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, o AIEA, ha individuato 5 livelli specifici di protezione che mirano la prevenzione dei guasti, al controllo delle anomalie, al controllo degli incidenti

previsti, degli incidenti gravi e alla mitigazione delle conseguenze per l'esterno. I sistemi di sicurezza che agiscono su questi fronti vengono realizzati per soddisfare il principio della ridondanza citato poco fa, della diversificazione, che prevede l'uso di sistemi diversi che svolgono la stessa funzione e della separazione, che impone l'isolamento fisico ed elettrico dei

sistemi di protezione per proteggerli da eventi come incidenti o allegamenti.

Per quanto riguarda il problema della radioattività, questa viene confinata grazie a una serie di barriere fisiche, che comprendono la matrice ceramica del combustibile stesso, fondamentale per trattenere la maggior parte dei prodotti della fissione, una guaina in lega di zirconio, che sigilla ermeticamente le pastiglie di combustibile, e infine un circuito primario

di pressione in acciaio spesso decine di centimetri. Come quarta e ultima barriera fisica troviamo l'edificio di contenimento, ovvero un'imponente struttura in cemento armato, spessa più di un metro, progettata per resistere a impatti esterni come terremoti o persino allo schianto di un aereo. Una delle funzionalità di protezione più critiche in un reattore è poi

la capacità di interrompere istantaneamente la reazione di fissione. Questa operazione viene realizzata con un sistema di arresto rapido comunemente noto come SCRAM, che in caso di parametri operativi anomali come elevate temperature, pressioni o alto flusso di neutroni agisce provocando l'inserimento quasi istantaneo nel nocciolo di un gran

numero di barriere di controllo, realizzate con materiali in grado di assorbire una grande quantità di neutroni e interrompere in questo modo la reazione a catena di fissione. Questo sistema viene realizzato a prova di guasto, poiché nei reattori ad acqua pressurizzata, tali barre di boro o cadmio, vengono collocate sopra il nocciolo da elettromagneti che in caso

di SCRAM o di perdita di alimentazione, si disattivano provocando la caduta delle barre per gravità all'interno del nocciolo. Ciò nonostante anche dopo l'arresto della reazione a catena, il nocciolo del reattore continua a produrre una quantità significativa di calore - detto calore di decadimento - il quale deve essere costantemente rimosso per

evitare la fusione del combustibile. Perciò nel caso in cui durante un incidente si verifichi la perdita di refrigerante, entrano in funzione i sistemi di refrigerazione di emergenza del nocciolo, ossia un insieme di meccanismi ridondanti e diversificati, sia attivi che passivi, progettati per iniettare grandi quantità d'acqua nel circuito primario per mantenere il nocciolo

coperto e raffreddato. Infine, oltre ai numerosi sistemi di protezione che non è possibile approfondire in così poco tempo, la sicurezza di un impianto è garantita anche dalla sua capacità di resistere ad eventi esterni estremi. Le centrali sono infatti tra le strutture più resistenti ai terremoti, in grado di operare a regime anche durante il massimo evento sismico

atteso sul sito. Ad ogni modo, le centrali nucleari, grazie alle lezioni imparate negli scorsi decenni, sono caratterizzate oggi da una complessità strutturale e una rigidità in sicurezza, tale che in certi casi si incappa in ritardi e aumenti dei costi nella realizzazione degli impianti. In genere, chi non approva la realizzazione delle centrali nucleari fonda le

proprie motivazioni anche sull'elevato investimento di capitale iniziale e sulle tempistiche notoriamente dilatate rispetto alla realizzazione di impianti rinnovabili, apparentemente più semplici da realizzare, ma con altrettante criticità sull'intermittenza, la realizzazione di una rete di trasporto apposita e una densità energetica molto più bassa del nucleare,

comporta un consumo di suolo maggiore, a parità di energia prodotta. Con questo non si deve arrivare alla conclusione che il nucleare debba escludere le rinnovabili, anzi, le due modalità devono agire in sinergia, dove il nucleare garantisce energia di base pulita e affidabile per supportare la stabilità della rete, mentre le rinnovabili entrano in

gioco per soddisfare i picchi di energia richiesti dalla produzione industriale giornaliera.

L'errore più grande del nostro paese è stato quello di abbandonare una fonte di energia pulita e sicura a favore di centrali a carbone e a gas, molto impattanti sulla nostra salute e dell'ambiente. Oggi la situazione sembra che si stia lentamente invertendo, con l'approvazione di qualche settimana fa di un disegno di legge sull'attuazione di un piano

per il ritorno alla produzione di energia da fonti nucleari. Per l'Italia, che ancora oggi possiede competenze di eccellenza nel settore, come ENEA, Ansaldo Energia e startup come Newcleo, questa potrebbe essere un'opportunità straordinaria, poiché potremo tornare finalmente protagonisti in una filiera industriale

incentrata esclusivamente sulla tecnologia e l'innovazione.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia. Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio. Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia

dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti. In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social. Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.