Contestualmente al fenomeno “Barbenheimer” è nata una discussione su come andare a fruire al cinema di Barbie e Oppenheimer. Soprattutto il secondo, di Christopher Nolan, un regista particolarmente noto al grande pubblico per la forte impronta autoriale che impartisce ai suoi film e per le particolari modalità con cui li registra. In riferimento a questo aspetto nella puntata di oggi approfondiamo quali sono le tecniche principali con cui i registi girano e poi proiettano i propri film, chiarendo il significato di termini cinematografici come pellicola, cinema digitale, IMAX e tanti altri.

Nella sezione delle notizie parliamo della possibilità di circolare con le auto Euro 0 con Move-in, della proposta di Google per riconoscere le immagini delle IA e infine dello stop ai monopattini in sharing a Parigi.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Halo (I'll Be There) by Poylow, Misfit, MAD SNAX

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Nella prima puntata dopo la pausa estiva riprendiamo parlando di cinema, facendo un focus sullo stato dell'arte e della fruizione dei film grazie all'IMAX e alle pellicole 70 mm.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.

Uno dei provvedimenti più importanti adottati dalle Regioni della Pianura a Padana per limitare le emissioni di CO2 e le concentrazioni di smog è il divieto di circolazione per le vetture più vecchie e inquinanti, con particolare riferimento ai veicoli diesel.

Allo stesso tempo però il parco auto Italiano Medio è ancora particolarmente datato.

Perciò per venire incontro alle esigenze di spostamento di molti cittadini delle Regioni della Pianura si è pensato di introdurre Move-In, un servizio ad adesione volontaria che consente a chi possiede anche un veicolo Euro Zero di poter circolare per un certo numero di chilometri all'anno, in deroga alle norme anti-smog delle Regioni.

Per funzionare correttamente il servizio prevede l'installazione di una "black box" o scatola nera basata sulla tecnologia GPS, che avrà proprio il compito di misurare i chilometri effettuati dalla vettura sulla quale è installata.

Nonostante le limitazioni di percorrenza per le vetture più vetuste, il servizio è stato pensato anche per premiare i comportamenti virtuosi delle persone che adottano uno stile di guida poco frenetico e nel rispetto dei limiti.

Perciò a queste persone, in aggiunta al valore soglia fissato dalla Regione di appartenenza, Move-In fornirà al conducente ulteriori chilometri di percorrenza da utilizzare con la propria auto.

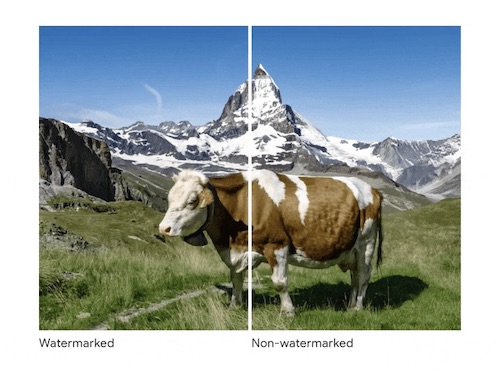

Chi ha utilizzato anche per curiosità qualche strumento di intelligenza artificiale per generare immagini come DALL-E o Adobe Firefly avrà di certo notato che in un angolo dell'immagine viene inserito un watermark, solitamente il logo dell'azienda

come una sorta di firma dell'autore che ha generato quell'immagine e che può essere tranquillamente rimosso ritagliando l'immagine.

Per questo Google, con la sua divisione DeepMind, ha messo appunto un sistema per poter firmare le immagini generate dall'intelligenza artificiale che non sia modificabile e visibile all'utente.

La tecnologia si chiama SynthID e si compone di due strumenti: il primo serve per applicare all'immagine generata una filigrana impercettibile all'occhio umano e che rimane anche in caso di ritaglio, compressione e modifiche della foto, l'altro

strumento invece serve proprio a riconoscere questa filigrana e stabilire con una certa precisione se l'immagine è autentica o al contrario, frutto di un algoritmo.

In questo modo, se la soluzione adottata da Google in futuro diventerà uno standard applicato anche dalle altre aziende, diventerà semplicissimo riconoscere le immagini artificiali, che sempre più potranno essere utilizzate per diffondere notizie false, man mano che gli strumenti diventano sempre più potenti.

Da ieri venerdì 1 settembre, Parigi è diventata la prima capitale europea a vietare i monopattini elettrici a noleggio.

La sindaca ha preso questa decisione in seguito a un referendum in cui l'89% dei votanti si è espresso a favore del divieto.

Al referendum, però, hanno votato solo 103 mila cittadini su 1,3 milioni che si erano iscritti alle liste elettorali.

È stata un'affluenza molto bassa, che anche se prevista ha comunque fatto discutere, perché è poco rappresentativa della volontà dei cittadini, specialmente più giovani, i quali sono i principali utilizzatori dei servizi di sharing.

Questo passo è stato motivato dalla crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, con 408 incidenti registrati nel 2022.

Le aziende dovranno ritirare i monopattini dalle strade parigine e li ridistribuiranno in altre città francesi e internazionali.

Il cambiamento potrebbe spingere le persone a utilizzare biciclette elettriche sempre a noleggio, ma il costo più elevato delle opzioni private potrebbe essere un ostacolo.

Tuttavia, l'amministrazione comunale prevede di aumentare l'offerta di biciclette a noleggio in vista delle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Mentre quindi il divieto mira a migliorare la sicurezza e a ridurre l'impatto ambientale, solleva anche questioni sulla perdita di posti di lavoro e sulla complessità della gestione delle biciclette rispetto ai monopattini.

L'estate 2023 è stata caratterizzata da un fenomeno unico nel suo genere, che ha riguardato l'uscita simultanea al cinema, tranne in Italia, di due Blockbuster tanto attesi quanto diversi tra loro.

In molti l'avranno capito, ci stiamo riferendo a Barbenheimer, ovvero il fenomeno mediatico nato grazie alla potenza dei social, che ha spinto molte persone ad andare a vedere al cinema nello stesso giorno, prima una vivace commedia musical sulla

bambola più famosa di sempre, e poi un ambizioso "biopic" cupo e drammatico sulla vita dello scienziato che ha guidato il controverso progetto per lo sviluppo della bomba atomica.

Contestualmente al fenomeno di Barbenheimer, che indubbiamente ha ingigantito gratuitamente le campagne marketing dei due film e i conseguenti incassi, è nata anche una discussione su come andare a fruire al cinema i due film, soprattutto

Oppenheimer di Christopher Nolan, un regista particolarmente noto al grande pubblico, sia per la forte impronta autoriale che impartisce ai suoi film che per le particolari modalità con cui li registra.

E in riferimento a quest'ultimo punto, nella puntata di oggi, andremo ad approfondire, ricollegandoci alla recente uscita del film Oppenheimer, quali sono le tecnologie principali con cui i registi girano i propri film, chiarendo il significato di termini cinematografici come pellicola, cinema digitale, IMAX e tanti altri.

Però, prima di arrivare a comprendere il motivo per cui Nolan ha vivamente consigliato di andare a vedere Openheimer in IMAX 70 mm, dobbiamo fare una precisazione iniziale.

Al giorno d'oggi, la modalità di cattura dell'immagine cinematografica si suddivide in due categorie, analogica e digitale, due modalità che, come sentiremo, verranno citate più volte nel corso di questa puntata.

Con il cinema analogico si intende la modalità di registrazione più antica, risalente in particolare al lontano 1895, anno in cui i fratelli Lumière proiettarono il primo cortometraggio della storia, utilizzando un nastro perforato che permetteva di imprimere e riprodurre immagini in movimento.

E per più di un secolo, la modalità principale su cui si è basata la registrazione cinematografica è stata appunto la pellicola.

Contestualmente al progresso tecnologico, però, negli anni 2000 è iniziato a prendere campo anche il formato digitale, o Digital Cinema Package, ovvero sia la trascrizione digitale di una sequenza di dati audiovisivi.

Al giorno d'oggi quest'ultima, per ragioni di costi legati sia alla strumentazione adottata dall'equipe cinematografica che alla fase di post-produzione, è la modalità di registrazione e distribuzione maggiormente diffusa.

In realtà, però, a determinare forse la consacrazione del cinema digitale è stata indubbiamente la modalità di distribuzione, che di fatto ha permesso alle sale cinematografiche di adottare pratici hard disk e connessioni a banda larga a

discapito delle vecchie e ingombranti pellicole, che oltre a richiedere proiettori sempre meno diffusi, nonché molto costosi, sono potenzialmente più soggette a usura nel tempo.

Ma dal momento che la premessa di questa puntata è quella di comprendere perché alcuni noti registi prediligono ancora l'uso della pellicola, andremo ora a comprendere perché paradossalmente questa modalità è quella che si combina meglio con le tecnologie più recenti.

Come dicevamo inizialmente, la pellicola è un nastro flessibile perforato su uno o due lati, nel quale vengono impresse sia le tracce video sotto forma di fotogrammi che la traccia audio come pista audio ottica.

Come è possibile intuire, le perforazioni laterali servono proprio per ancorare la pellicola al proiettore, il quale, investendola di luce e facendola scorrere a 24 fotogrammi al secondo, permette di proiettare le immagini e il corrispettivo audio su uno schermo.

Quando parliamo di pellicole cinematografiche facciamo riferimento a nastri con larghezze alla base diverse, perciò con pellicole 70 mm identifichiamo un nastro largo appunto 70 mm.

Escludendo gli ambiti televisivi e casalinghi, per così dire, i pochi registi che adottano ancora la pellicola prediligono la versione 35 mm con 4 perforazioni per lato, a discapito di quella da 70.

E questo perché, man mano che sale il millimetraggio, la pellicola diventa sempre più costosa.

Tuttavia, le immagini acquisiscono una nitidezza e una risoluzione maggiore.

Ma la domanda che sorge spontanea è: perché preferire ancora la pellicola ai sistemi di registrazione digitali, indubbiamente più pratici e meno costosi?

I motivi sono diversi.

Innanzitutto, la grana della pellicola viene preferita da molti registi, perché conferisce una texture più naturale e piacevole rispetto al look digitale, più freddo e artificiale.

Ma fondamentale è anche la nitidezza che si può ottenere con formati più recenti e innovativi, come appunto l'IMAX 70 mm e la fedeltà cromatica con colori più ricchi, caldi e vividi rispetto alla versione digitale della pellicola.

Ma non è finita qui, perché oltre alla tipologia di pellicola, quando si registra un film, si deve predisporre anche la forma da dare alle immagini, ovvero l'aspect ratio, detto anche rapporto d'aspetto o più comunemente formato, con il quale ci

si riferisce al rapporto che intercorre tra il lato maggiore e il lato minore dell'immagine cinematografica che di fatto la possono rendere più simile ad un quadrato o a un rettangolo.

Tra i formati più antichi troviamo l'1,33-1, meglio conosciuto come 4/3, utilizzato a partire dagli albori del cinema muto fino al giorno d'oggi nelle trasmissioni televisive.

Sorvolando sui formati meno noti e utilizzati, arriviamo in ordine all'1,43-1, conosciuto anche come formato IMAX e adottato nelle produzioni che impiegano pellicole da 70 mm.

Ci torneremo tra poco.

Proseguendo, arriviamo ai più diffusi 1,78-1, ovvero il 16:9, uno dei formati più utilizzati sia nel cinema che nell'ambito televisivo.

Il 2,35-1, un formato cinematografico introdotto da 20th Century Fox negli anni '50, ed infine il 2,41, diffuso a partire dagli anni 70 con Panavision.

Al giorno d'oggi, i formati più diffusi a livello cinematografico sono gli ultimi tre elencati, salvo rare eccezioni come ad esempio The Hateful Eight di Quentin Tarantino, girato in pellicola a 70 mm in formato 2,76-1, oppure Gran Budapest Hotel di

Wes Anderson, che addirittura utilizza nello stesso film il 4/3, il 16:9 e il 2,35-1 per rispecchiare gli aspect ratio delle tre epoche in cui viene ambientato il film.

Benché i formati elencati poco fa siano tuttora i più utilizzati, il mondo del cinema non ha mai smesso di innovarsi e ricercare nuovi metodi di ripresa per rendere ancora più immersiva l'esperienza audiovisiva delle enormi produzioni cinematografiche.

Tra le ultime innovazioni figura proprio il formato IMAX, ormai sempre più adottato da registi come Christopher Nolan o dalle produzioni cinematografiche Marvel, anche se in questo caso si parla più di IMAX digitale che di IMAX 70 mm.

Ma andiamo con ordine.

Quando parliamo di IMAX facciamo riferimento ad un formato cinematografico ideato per offrire un'esperienza di visione più immersiva e spettacolare grazie sia ad una modalità di cattura dell'immagine effettuata da cineprese studiate ad hoc, ma anche dalle sale cinematografiche che dovranno rispettare determinati standard.

Partendo dalla fase di registrazione, le cineprese IMAX sono state pensate per lavorare su pellicola 70 mm, in modo tale da fornire una nitidezza maggiore al fotogramma, il quale dovrà essere proiettato su uno schermo molto più grande di quelli a cui siamo abituati.

La pellicola 70 mm in questo caso viene incisa sulla lunghezza e non in verticale, in modo da aumentare lo spazio di disposizione del fotogramma e di conseguenza anche la risoluzione.

Per fare ulteriore spazio alle immagini, inoltre la traccia audio non viene incisa sulla pellicola, bensì su un archivio separato.

Queste caratteristiche fanno sì che i film in formato IMAX 70 mm non siano fruibili ovunque, e questo avviene per gli enormi costi legati all'acquisto e alla gestione dei proiettori e per le relative pellicole.

A questo punto della puntata possiamo rispondere quindi alla domanda: è possibile vedere Oppenheimer come l'ha pensato Nolan, ovvero in IMAX 70 mm?

La risposta è sì, ma purtroppo non in Italia.

Infatti l'unica sala europea che rispetta questi requisiti si trova a Praga, mentre le altre due più vicine sono situate a Londra e a Manchester.

Il formato IMAX, come detto poco fa, è nativamente l'1,43-1.

Perciò è logico pensare che gli schermi dovranno essere più quadrati - per così dire - di quelli tradizionali, ma soprattutto di dimensioni molto più elevate.

Le dimensioni standard di uno schermo IMAX sono infatti 16x22, anche se possono essere tranquillamente superate.

Per garantire una maggiore immersività, la sala predispone le file di poltrone in maniera più ravvicinata allo schermo, con la possibilità di essere reclinate fino a 23°.

Per non parlare infine della qualità audio e dei diversi canali audio distribuiti nella sala, per aumentare il senso di immersività.

Nonostante la difficoltà nella realizzazione di sale IMAX 70mm, per offrire al pubblico esperienze quantomeno simili a quelle originale, sono state ideate diverse alternative all'IMAX nativo, come quello digitale, che al posto della pellicola dei relativi proiettori impiega un sistema di proiezione digitale 2K più semplice ed economico.

Una soluzione più recente, che mira ad avvicinarsi ulteriormente all'esperienza originale, è l'IMAX Laser, ossia un sistema di proiezione digitale che sfrutta due proiettori Laser 4K in grado di garantire uno spettro cromatico più ampio e neri più profondi.

Per fortuna, nel nostro paese è più semplice vedere un film in IMAX digitale che in 70mm.

La sala IMAX Laser più grande d'Italia si trova ad esempio al cinema UCI di Orio al Serio a Bergamo, la quale vanta uno schermo di ben 490 metri quadri, costato circa 50.000 euro.

Tra le altre sale IMAX italiane ne troviamo altre tre gestite da UCI Cinema, ovvero Campi Bisenzio, Pioltello e Porta Romana, mentre le restanti due sono l'Happy MaxiCinema di Afragola e il Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni.

In alternativa, Oppenheimer può essere fruito al cinema in versione 70mm ma non in formato IMAX.

Questa alternativa permette allo spettatore di godere di tutti i vantaggi legati all'uso della pellicola invece che del digitale.

Dunque sarà possibile notare maggiori dettagli ad esempio degli sguardi o dei campi lunghi nelle scene panoramiche.

Purtroppo, vedere un film in 70mm in Italia è ancora più difficile rispetto alle sale IMAX.

Infatti le uniche tre predisposte alla proiezione del film in questa modalità sono il cinema Arcadia di Melzo, la Cineteca di Bologna e il Quattro Fontane di Roma.

In conclusione, dopo aver esplorato le origini del cinema, l'evoluzione dei formati e le nuove tecnologie con IMAX, emerge chiaro come la settima arte rimanga un settore in costante ricerca di innovazione per offrire esperienze sempre più immersive e coinvolgenti.

Eppure, nonostante l'affermazione delle tecnologie digitali, la pellicola continua a garantire vantaggi qualitativi e stilistici, e il legame con la tradizione la rendono ancora oggi uno strumento insostituibile per molti cineasti.

Per queste ragioni è fondamentale che l'uso della pellicola venga preservato, affiancandolo alle nuove tecnologie così da mantenere alta qualità artistica del cinema, la sua capacità di emozionare e coinvolgere lo spettatore, tramandando quel patrimonio di saperi e tecniche artigianali che hanno reso grande la settima arte.

Perciò la vera sfida per il prossimo futuro sarà quella di far convivere tradizione e innovazione per un cinema sempre più spettacolare e coinvolgente, ma che non rinneghi mai le proprie tradizioni.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.