Negli ultimi cento anni sono stati registrati circa 10 impatti di asteroidi di dimensioni fortunatamente non così elevate da provocare un’estinzione, ma abbastanza grandi da causare ingenti danni a persone e infrastrutture. Con le moderne tecniche di osservazione e monitoraggio, inoltre, riteniamo di conoscere quasi tutti i corpi celesti più grandi di un chilometro che potrebbero mettere a repentaglio l’esistenza stessa della civiltà umana. Questo tuttavia non preclude la possibilità di poter individuare in futuro un corpo spaziale che potrebbe entrare in rotta di collisione con la Terra. Oltre ad osservare il più possibile il cosmo è quindi fondamentale iniziare ad escogitare metodi altamente tecnologici in grado di interferire con la traiettoria di questi corpi.

Nella sezione delle notizie parliamo del Nobel per la fisica conferito agli inventori dell’intelligenza artificiale, di Tesla che ha presentato i Cybercab per il futuro dei taxi a guida autonoma e infine di Ryanair che vuole eliminare completamente il check-in fisico in aeroporto.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Redemption by Max Brhon

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi proveremo a capire se saremo in grado di evitare un impatto con un asteroide e quali sono le principali missioni di sperimentazione in corso per sviluppare le tecnologie per farlo.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.

In questi giorni, a Stoccolma, sta avendo luogo la settimana dei premi Nobel, iniziata il 7 ottobre, e che terminerà lunedì 14.

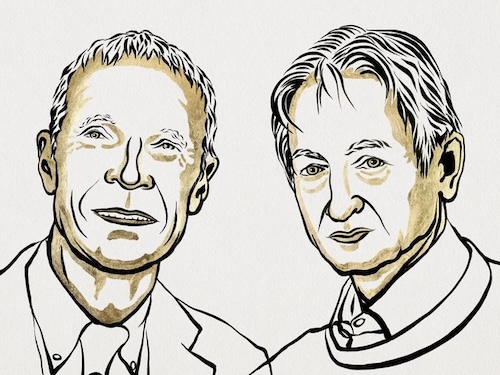

Curioso è il premio Nobel per la Fisica, che è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey Hinton per i loro studi e lavori sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, campo che, apparentemente c'entra poco con la Fisica, almeno non in modo diretto.

La verità, però, è che Hopfield, fisico specializzato in biofisica e fisica statistica, si è ispirato proprio ai processi che governano le reti neurali biologiche, come quelle celebrali, per sviluppare il modello che oggi viene chiamato "Rete di Hopfield".

Questo modello funziona come una memoria associativa che permette ad esempio di riconoscere o ricostruire dei dati a partire da delle loro versioni incomplete o corrotte.

Sulla base di questi studi, poi, lo psicologo e informatico Hinton ha elaborato la Macchina di Boltzmann, il modello che ha dato il via allo sviluppo delle reti neurali artificiali.

Il lavoro di Hopfield e Hinton, infine, si è completato con il progresso tecnologico, che grazie allo sviluppo di computer sempre più potenti, ha permesso alle loro ricerche di avere un impatto sul mondo pari alla rivoluzione industriale o alla nascita di Internet, portando contributi in tutti i settori, compreso quello della Fisica.

Durante l'evento "We, Robot", tenutosi presso il Warner Bros.

Film Lot a Burbank, in California, Tesla ha presentato il CyberCab, un veicolo elettrico autonomo progettato esclusivamente per essere un robotaxi.

Privo di volante e pedali, il CyberCab ha un design futuristico con porte ad ali di farfalla e un abitacolo minimalista che può ospitare solo due passeggeri.

Questo veicolo si ricarica tramite induzione eliminando la necessità di collegarlo a una presa.

La società ha dichiarato che i veicoli autonomi come il CyberCab saranno 10-20 volte più sicuri rispetto ai veicoli guidati da esseri umani e potrebbero ridurre i costi di trasporto fino a 0,20 dollari per miglio, molto meno rispetto ad un dollaro per miglio per i bus cittadini.

La produzione del CyberCab è prevista ottimisticamente prima dell'inizio del 2027, con il lancio iniziale in Texas e California.

Tesla sta anche lavorando ad un robot chiamato Optimus, che sfruttando gli stessi algoritmi per la guida autonoma è capace di svolgere vari compiti e potrebbe essere venduto ad un prezzo compreso tra i 20.000 e i 30.000 dollari.

Nonostante le critiche e le sfide legate alla sicurezza della guida autonoma, Tesla ha sottolineato come questi veicoli possono far risparmiare tempo e salvare molte vite, trasformando il futuro della mobilità e di conseguenza anche le città in cui viviamo.

L'amministratore delegato di Ryanair ha dichiarato che la compagnia aerea eliminerà definitivamente le carte di imbarco e i banchi fisici per il check-in negli aeroporti entro il 1 maggio 2025.

Da quel momento in poi, infatti, le operazioni legate alla gestione del proprio volo saranno spostate interamente su un sistema completamente digitale, accessibile tramite l'app di Ryanair.

Secondo i dati più recenti, attualmente circa il 60% dei passeggeri utilizza l'app per fare il check-in e ottenere le carte di imbarco.

Tuttavia, la compagnia punta ad aumentare questa percentuale all'80% entro la fine dell'anno, per arrivare poi al 100% entro la primavera del 2025.

Questa transizione verso il digitale ridurrà notevolmente i costi operativi legati ai banchi dei check-in, che attualmente si aggira tra il 100 e i 120 milioni di euro l'anno.

Anche perché fino a poco tempo fa, per gestire il check-in di un singolo volo erano necessarie due persone.

Invece oggi, grazie ai chioschi self-service, solo una persona può arrivare a gestire due banchi del check-in per circa 2.000 voli.

I benefici del passaggio completo al digitale non impatteranno solamente sui costi gestionali di Ryanair, bensì anche sui consumatori, i quali potranno continuare ad acquistare biglietti a costi ridotti nel prossimo futuro.

Nel corso della sua storia di oltre 4 miliardi di anni, la Terra è stata a teatro di numerosi impatti di corpi celesti più o meno grandi, che ne hanno alterato le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, influenzando di conseguenza il clima e la distribuzione delle specie viventi.

Questi eventi catastrofici avvengono notoriamente su scale temporali elevate, se paragonate alla storia dell'uomo, tant'è che, come molti sapranno, l'ultima estinzione causata dall'impatto di un asteroide è avvenuta circa 66 milioni di anni fa durante l'età dei dinosauri.

Nonostante ciò, se consideriamo la cronologia degli impatti astronomici noti che hanno coinvolto la Terra, inizia a delinearsi un quadro decisamente diverso.

Negli ultimi 100 anni, infatti, sono stati registrati circa 10 impatti di asteroidi di dimensioni fortunatamente non così elevate da provocare un'estinzione, ma abbastanza grandi da causare ingenti danni a persone e infrastrutture.

L'ultimo, ad esempio, avvenuto il 15 febbraio 2013, nella zona degli Urali, dove l'esplosione di un meteorite sopra una città russa ha generato un'onda d'urto 20 volte più potente di quella della bomba atomica sganciata su Hiroshima.

Benché fortunatamente non vi sia stato alcun decesso a causare il danneggiamento di oltre 7.000 edifici è stato un meteorite di soli 15 metri di diametro, e dal peso neppure paragonabile a quello di alcuni asteroidi noti che viaggiano all'interno del sistema solare e catalogati come potenzialmente pericolosi.

Fortunatamente, con le moderne tecniche di osservazione e monitoraggio, al giorno d'oggi riteniamo di conoscere ormai quasi tutti i corpi celesti più grandi di un chilometro che potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza stessa della civiltà umana.

Questo, tuttavia, non preclude la possibilità di individuare un giorno un corpo spaziale che potrebbe entrare in rotta di collisione con la Terra, perciò oltre a osservare il più possibile il cosmo è fondamentale iniziare ad escogitare metodi in grado di interferire con la traiettoria di questi corpi.

E in questo senso la NASA sta sperimentando una soluzione proprio in quest'ultimo periodo, in grado di alterare la traiettoria di un corpo celeste parecchio distante rispetto alla Terra.

La missione DART, acronimo di Double Asteroid Redirection Test, è stata lanciata in realtà il 24 novembre 2021 ed è stata pensata per valutare quanto l'impatto di un veicolo spaziale è in grado di deviare un asteroide attraverso il trasferimento della sua quantità di moto quando colpisce l'oggetto frontalmente.

Il bersaglio di DART è stato Dimorphos, ovvero un piccolo satellite dell'asteroide Didymos, due corpi celesti che fortunatamente non rappresentano alcuna minaccia per il nostro pianeta.

La sonda spaziale, alla fine, ha impiegato circa nove mesi per raggiungere il bersaglio situato a 11 milioni di chilometri dalla Terra, e l'obiettivo della missione è stato raggiunto con successo.

Tuttavia, oggi la NASA sta ancora cercando di ottenere maggiori dettagli in merito alla deviazione di Dimorphos rispetto all'orbita originale intorno a Didymos.

I primi risultati sono invece stati trasmessi grazie a una fotocamera montata proprio sulla sonda, la quale ha restituito immagini con una risoluzione spaziale di circa 20 cm per pixel, e una piccola sonda che invece si è separata dal modulo prima che DART colpisse l'asteroide.

Il satellite che ha osservato il momento dell'impatto è un piccolo CubeSat, costruito dall'azienda italiana Agrotech su commissione dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana.

Grazie a questa sonda è stato possibile osservare il momento dell'impatto e le prime conseguenze sull'orbita dell'asteroide a circa 51 km di distanza.

Benché infatti non visiono ancora tutte le certezze del caso, l'asteroide dovrebbe aver subito una deviazione con una riduzione del periodo orbitale, intorno a Didymos, di 32 minuti.

Le altre conseguenze dell'impatto sono state individuate anche dal telescopio spaziale Hubble, grazie al quale gli scienziati hanno scoperto 37 massi che si sarebbero staccati dall'asteroide a seguito dell'impatto con DART avvenuto a 22.000 km orari.

Questi corpi rocciosi avrebbero dimensioni che variano da 1 metro a circa 7 metri di diametro, e secondo la NASA si tratta di massi che in realtà erano già presenti sulla superficie dell'asteroide, ma che si sono separati solo dopo l'impatto.

In ogni caso le osservazioni e gli studi più dettagliati verranno compiuti nel 2026, grazie a una nuova sonda partita proprio lo scorso lunedì.

Dalla base di Cape Canaveral in Florida è infatti decollata a bordo di un Falcon 9 la sonda "Hera", la quale di fatto andrà a completare la missione di difesa planetaria sperimentale iniziata con DART.

L'obiettivo di Hera è quello di tornare a visitare il sistema binario di asteroidi, per raccogliere dati più dettagliati relativi alla dimensione del cratere generato dall'impatto, la struttura dell'asteroide e le alterazioni in generale causate dallo schianto.

A differenza di DART, Hera è una sonda realizzata in appena 4 anni dall'Agenzia Spaziale Europea, e in collaborazione con altri 18 paesi tra cui anche l'Italia, la quale si è occupata della progettazione e realizzazione di numerose componenti indispensabili per il successo della missione.

Avio, ad esempio, ha sviluppato il sistema di propulsione della sonda, OHB Italia ha realizzato l'elettronica di potenza, mentre Leonardo, con la quale abbiamo parlato nella puntata del 7 novembre 2023, si è occupata dell'integrazione dei pannelli fotovoltaici.

Ma la lista non finisce qui, perché tra le altre realtà italiane figurano TSD-Space, Optec SpA, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Politecnico di Milano, che hanno sviluppato diversi sensori tra cui il CubeSat Milani, anch'esso assemblato e

gestito dall'italiana TYVAK International, come accennato poco fa Hera, dovrà dunque completare il quadro generale della missione, raccogliere una serie di dati mancanti, come la struttura interna e la densità di Dimorphos, la topografia della superficie e appunto il cratere generato dall'impatto.

Insieme alle informazioni già ottenute, gli scienziati potranno perciò calcolare con più precisione il trasferimento del moto di DART verso l'asteroide, e iniziare così a costruire un primo modello per studiare in seguito nuove tecniche di deviazione degli asteroidi in rotta di collisione con la Terra.

Anche perché la scelta dell'obiettivo per l'impatto è ricaduta su un corpo celeste che potenzialmente potrebbe rientrare nella categoria dei "near-Earth objects" o NEO, ovvero quei corpi spaziali le cui orbite si avvicinano a quella del nostro pianeta e che per tali ragioni devono continuamente essere monitorati.

La scelta di Dimorphos inoltre ha considerato anche la dimensione dell'asteroide, molto simile a quella degli oggetti rientranti nella categoria NEO.

In ogni caso la missione sperimentale che ha coinvolto la sonda DART e Hera è attualmente quella che ha ottenuto i risultati migliori.

Tuttavia per un ipotetico programma di difesa planetaria è probabile che verranno ideate altre soluzioni basate su approcci che non prevedono l'urto tra la sonda e il bersaglio.

La missione di cui abbiamo appena parlato, infatti, rientra nella categoria degli Impattori Cinetici, nella quale viene sfruttato l'impatto tra una sonda e un asteroide per deviare l'orbita di quest'ultimo.

Un'altra ipotesi, invece, potrebbe essere quella del trattore gravitazionale che, come dice il termine stesso, si tratterebbe di sfruttare la forza di gravità per deviare la traiettoria di un corpo celeste.

In questo caso un veicolo di determinate dimensioni avrebbe il compito di accompagnare un asteroide per diversi anni utilizzando la sua forza gravitazionale per deviare lentamente la traiettoria del corpo celeste.

Il vantaggio di questo sistema è indubbiamente la facilità di controllo e la mancanza di imprevedibilità, poiché l'intensità dell'attrazione gravitazionale della sonda potrebbe essere calcolata a monte e controllata facilmente dalla Terra.

Tra le altre idee, però, troviamo anche le fornaci solari, ossia una tecnica del tutto diversa dalle precedenti, che al posto di colpire direttamente il corpo o influenzarlo con la gravità, andrebbe a imprimere un impulso sull'asteroide per deviarlo.

La teoria di questa soluzione prevede di concentrare l'energia del Sole in un punto specifico dell'oggetto spaziale, per vaporizzarne una parte e causare una piccola spinta verso un'altra direzione.

Inutile dire che questa soluzione forse è una tra le più complesse, poiché oltre al fattore legato all'imprevedibilità della nuova spinta, si dovrebbe conoscere preventivamente la composizione e la forma dell'asteroide da bersagliare.

A questo punto potremmo chiederci, e le armi nucleari?

Benché nell'immaginario collettivo sia tra le opzioni più fantascientifiche, in realtà l'utilizzo di un'arma atomica di piccola taglia potrebbe ipoteticamente essere utilizzata per deviare l'orbita di un asteroide nel momento in cui il tempo per utilizzare altre opzioni non dovesse essere sufficiente.

A differenza dei film fantascientifici, però, in questo caso la testata atomica non andrebbe ad impattare direttamente sull'asteroide, ma si andrebbe a detonare la bomba a una certa distanza in modo tale che l'onda d'urto possa deviare il corso dell'asteroide.

Nello spazio, inoltre, l'esplosione dell'ordigno risulterebbe molto più controllata rispetto ad un equivalente sulla Terra, e questo sia per la disponibilità di spazio a disposizione, ma anche per la mancanza dell'elemento più distruttivo di un'esplosione atomica sulla Terra, ovvero l'aria.

In pratica si andrebbe a generare un'onda luminosa sferica in grado di propagarsi radialmente solamente grazie all'irraggiamento e all'energia cinetica dei gas rilasciati.

Fortunatamente, comunque, al giorno d'oggi non vi è la stretta necessità di sviluppare rapidamente un programma di difesa planetaria, anche perché, tra tutti i corpi celesti classificati come NEO, nessuno attualmente è in rotta di collisione con la Terra.

Allo stesso tempo, però, è indispensabile non rimandare continuamente la realizzazione di un piano di difesa planetaria per non ritrovarci nella stessa situazione in cui ci troviamo ora per quanto riguarda il cambiamento climatico e l'inquinamento.

Inoltre, è fondamentale sottolineare che un simile progetto potrebbe catalizzare progressi scientifici e tecnologici in diversi campi, che andrebbero dalla propulsione spaziale fino ai sistemi di previsione e monitoraggio ad alta precisione.

Infine, le sfide pratiche che un programma di questo tipo dovrà affrontare riguarderanno anche l'allocazione di risorse significative, soprattutto in un periodo storico in cui, appunto, non è presente alcuna minaccia concreta.

Tuttavia, lecito pensare che benefici a lungo termine di un programma di difesa planetaria arriverebbero di gran lunga a superare i costi iniziali, poiché la tranquillità derivante dalla consapevolezza di possedere i mezzi per prevenire una catastrofe globale avrebbero un valore inestimabile per la società di oggi e del prossimo futuro.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.