Un aereo da combattimento, spesso definito "caccia", rappresenta una categoria specifica di aeromobile militare progettato primariamente per intercettare e distruggere in volo velivoli nemici. Nato durante la Prima Guerra Mondiale, il caccia ha raggiunto una centralità strategica soprattutto nel secondo conflitto mondiale, dove il controllo dello spazio aereo si è rivelato un fattore decisivo. Con il progresso tecnologico, si è trasformato in una macchina bellica versatile e multiruolo, capace non solo di ingaggiare bersagli aerei ma anche di svolgere compiti di ricognizione e attacco al suolo. In questa puntata ripercorriamo l'evoluzione tecnologica dei caccia militari attraverso le diverse "generazioni", dai primi jet subsonici fino ai moderni velivoli stealth dotati di intelligenza artificiale e capacità di controllo di veicoli autonomi.

Nella sezione delle notizie parliamo della prima videochiamata protetta con crittografia quantistica, del sostegno di YouTube al No Fakes Act e infine di Wordpress che ha lanciato un nuovo strumento di IA per la creazione di siti web.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Redemption by Max Brhon

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi faremo un approfondimento tecnologico dedicato alle diverse generazioni di caccia aerei, esplorando come queste macchine si siano evolute nel tempo e parlando di alcuni utilizzi pratici.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.

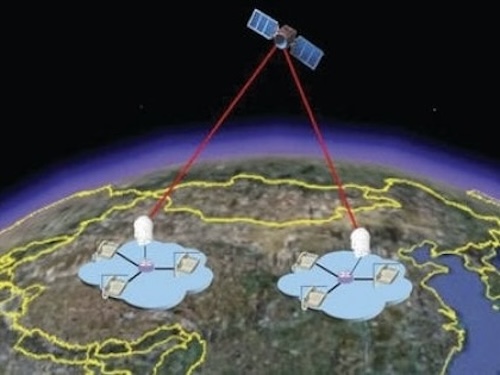

Un team di ricercatori dell'Università di Bristol e Cambridge ha effettuato con successo la prima videochiamata protetta con crittografia quantistica su lunga distanza, utilizzando un'infrastruttura di fibra ottica standard già esistente, lunga 410 km.

Ciò che ha distinto questa dimostrazione dalle altre è stata l'integrazione, per la prima volta, di tre elementi fondamentali.

Il primo è la distribuzione di chiavi quantistiche, ossia un sistema che di fatto abilita due parti a generare e a condividere una chiave segreta casuale, utilizzabile solamente tra gli interlocutori.

La seconda, invece, è la distribuzione di entanglement quantistico, ovvero il fenomeno che definisce i legami tra due o più particelle correlate e infine la trasmissione di dati convenzionali.

Durante la videochiamata i ricercatori hanno trasferito dati medici criptati e stabilito un accesso remoto sicuro ad un centro dati distribuito, segnando un primato nel settore.

Il motivo per cui si investe continuamente in questo settore deriva dal fatto che le reti di comunicazione quantistica promettono livelli di sicurezza ineguagliabili, potenzialmente impenetrabili anche per i futuri computer quantistici più avanzati.

YouTube ha annunciato il proprio sostegno al "No Fakes Act", una proposta di legge statunitense che punta a proteggere l'identità di persone reali contro l'uso non autorizzato dell'intelligenza artificiale, con la creazione di Deepfake - di cloni digitali - di volti, voci e nomi.

Presentato dai senatori Chris Coons, Democratico e Marsha Blackburn, Repubblicana, il disegno di legge, già discusso nel 2023 e nel 2024, mira a dare agli utenti il potere di segnalare contenuti generati dall'IA che li riguardano senza consenso, con l'obiettivo per le piattaforme di rimuoverli.

Oltre a YouTube, il provvedimento è sostenuto anche da organizzazioni come il Sindacato degli Attori SAG-AFTRA, ma ha anche ricevuto critiche da parte di gruppi per i diritti civili che temono un impatto sulla libertà di espressione.

Nel mentre, YouTube ha annunciato l'espansione del proprio programma sperimentale per aiutare creator e celebrità, tra cui i famosissimi youTuber MrBeast, Marques Brownlee e Mark Rober, a rilevare e gestire le imitazioni IA dei propri contenuti.

Nel mondo dello sviluppo di siti web e di web design in generale, uno degli attori principali è sicuramente WordPress.

Questo software open source permette infatti di creare, modificare e aggiornare siti vetrina, blog, e-commerce in maniera facile, e per chi non ha grosse esigenze senza dover programmare.

Tema quello della programmazione senza codice, che avevamo tra l'altro approfondito nella puntata "Creare siti e app senza scrivere codice, è possibile?" Seguendo il mercato attuale, dunque, anche Automattic, azienda dietro a WordPress.com e tra i

principali contributori al progetto WordPress, ha lanciato il suo "AI Website Builder", uno strumento basato su intelligenza artificiale in grado di assistere gli utenti nella creazione di siti web.

Dopo aver descritto al chatbot come vogliamo realizzare il nostro sito, questo ci chiederà le informazioni mancanti come titolo o descrizione, e in pochi minuti realizzerà il logo del sito web e l'homepage sfruttando i classici blocchi di WordPress, come titoli, paragrafi e immagini.

Da qui in poi si potrà scegliere il template da diverse proposte, oltre a modificare la combinazione dei font e lo schema colori.

All'utente quindi non resta altro che modificare testi e immagini o chiederà all'assistente di realizzare altre pagine.

Uno strumento di questo tipo, integrato in WordPress, dunque, è sicuramente utile sia per chi vuole creare un sito web senza pretese e in poco tempo, sia come base di partenza per siti più complessi, ma, d'altro lato, rischia di portare a una proliferazione di siti web molto simili tra loro, limitandone la creatività.

Un aereo da combattimento, spesso definito semplicemente "caccia", rappresenta una categoria specifica di aeromobile militare, progettato primariamente per intercettare e distruggere in volo velivoli nemici, in particolare i bombardieri, che hanno come obiettivo la distruzione di installazioni terrestri, sia civili che militari.

Storicamente parlando, il concetto di caccia si è manifestato durante la Prima Guerra Mondiale, ma ha raggiunto una centralità strategica soprattutto nel Secondo Conflitto, dove il controllo dello spazio aereo si è rivelato un fattore decisivo per l'esito delle battaglie.

Inizialmente la responsabilità principale di questi aerei era l'intercettazione e l'abbattimento di velivoli ostili prima che potessero colpire obiettivi sensibili, inclusi altri caccia.

Tuttavia, con il progresso tecnologico, l'aereo da caccia nel corso del tempo si è trasformato in una macchina bellica potente ed efficiente, capace di ingaggiare e distruggere bersagli aerei a distanze considerevoli grazie all'impiego di tecnologie come radar e missili sofisticati.

Oggi il caccia ha acquisito una notevole versatilità, poiché dal distruggere i velivoli nemici è diventato soprattutto un asset multiruolo, in grado di svolgere anche compiti di ricognizione e attacco diretto al suolo.

E questa capacità di adattarsi a diverse esigenze operative è diventata una caratteristica distintiva delle generazioni più recenti.

In base al loro ruolo primario si distinguono diverse tipologie di caccia.

Troviamo ad esempio gli intercettori, progettati per individuare rapidamente i velivoli nemici, i caccia da superiorità aerea, ottimizzati per dominare il combattimento aereo, i caccia bombardieri, capaci di svolgere sia missioni aria-aria che

aria-terra e i caccia d'attacco, specializzati nell'ingaggio di obiettivi terrestri e navali, mantenendo comunque una capacità di difesa aerea.

Il ruolo fondamentale dei caccia all'interno delle forze militari si estende ben oltre la capacità offensiva, tant'è che risultano essenziali per garantire l'integrità e la sovranità dello spazio aereo nazionale.

L'Aeronautica militare italiana, ad esempio, svolge un ruolo primario nella difesa dello spazio aereo nazionale tramite i caccia italiani, che sono impegnati in operazioni di sorveglianza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, pronti a intercettare e identificare qualsiasi traccia aerea sospetta rilevata dai radar.

Ed è importante sottolineare che il ruolo dei caccia non si limita ad operazioni militari.

L'Aeronautica militare, con questi aerei, è coinvolta in missioni di soccorso in caso di guerre o calamità naturali, concorrendo alla risoluzione di situazioni di crisi, come incidenti, o operazioni di soccorso varie.

Nel contesto degli aerei militari, un termine che viene ampiamente utilizzato per indicare il livello di prestazioni ed innovazione tecnologica di un aereo mobile è quello di "generazione".

In generale, un aereo di una generazione successiva è considerato superiore a quelli delle generazioni precedenti in termini di capacità e tecnologie impiegate.

Questo sistema di classificazione è emerso negli anni '90, probabilmente in risposta alla rapida accelerazione delle tecnologie legate ai motori a reazione supersonici, all'aerodinamica e alle applicazioni radar.

Sebbene questa suddivisione sia ampiamente condivisa tra gli esperti del settore, esistono diverse valutazioni sull'assegnazione di specifici aerei a una determinata generazione, data la velocità delle innovazioni che porta alcuni modelli a essere aggiornati nel tempo con tecnologie tipiche delle generazioni successive.

La prima generazione di caccia a reazione ha segnato tra il 1940 e il 1950 un punto di svolta rivoluzionario nella storia dell'aviazione con l'adozione dei motori turbojet.

Questa transizione ha fondamentalmente cambiato il design e le prestazioni degli aereomobili, anche se le capacità iniziali erano ancora relativamente limitate rispetto alle generazioni successive.

Le caratteristiche principali di questa generazione includono velocità subsoniche, tra Mach 0.75 e 0.85, ali dritte, avionica di base spesso priva di radar e un armamento che consisteva principalmente in cannoni, bombe a caduta libera e razzi.

I materiali di costruzione passarono dal legno e dal tessuto al metallo e furono introdotti i primi seggiolini e gli eiettabili.

Esempi rappresentativi di caccia di prima generazione includono il Gloster Meteor, britannico, ampiamente prodotto ed esportato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il Lockheed P-80 Shooting Star americano, ricordato per essere stato il primo aviogetto da caccia ad entrare in servizio con la U.S.

Air Force.

La seconda generazione di caccia a reazione ha rappresentato dal decennio successivo un'evoluzione significativa rispetto ai primi e ancora incerti aerei a reazione, grazie all'adozione di motori decisamente più potenti e sicuri e soprattutto

all'uso dell'ala freccia, che li rendeva capaci di raggiungere velocità transoniche e supersoniche fino a Mach 1.05, dove l'1 corrisponde alla velocità del suono.

Furono introdotti i sistemi di puntamento radar e i primi missili aria-aria, insieme ai comandi di volo idromeccanici.

Molti di questi aerei furono progettati specificatamente come caccia multiruolo, capaci di eseguire sia missioni di difesa aerea che di attacco al suolo.

La Guerra di Corea vide l'impiego di agili caccia con motore a reazione e ala freccia come l'F-86 Sabre americano e il MiG-15 sovietico, capaci di superare i 900 km orari ed equipaggiati con armamento pesante.

Questa generazione viene ricordata per aver segnato la concreta realizzazione del volo supersonico per i caccia, ovvero un traguardo fondamentale che ha aumentato drasticamente la loro velocità e le loro capacità operative.

La terza generazione di caccia è emersa agli inizi degli anni '60 e ha avuto una vita operativa nettamente più lunga rispetto alla precedente.

Le innovazioni tecnologiche chiave includevano il raggiungimento di velocità supersoniche sostenute, sistemi radar più avanzati, come quelli di controllo del fuoco e una crescente dipendenza dai missili aria-aria, talvolta a scapito dei cannoni.

Questa generazione vide anche l'affermarsi del concetto di caccia multiruolo, capace di svolgere sia missioni di difesa che di attacco.

La terza generazione ha dunque consolidato il volo supersonico come standard e ha visto l'emergere di veri aerei multiruolo, in grado di ingaggiare efficientemente sia bersagli aerei che terrestri, mentre i radar avanzati e i missili più sofisticati divennero componenti cruciali della loro capacità di combattimento.

La quarta generazione ha continuato la tendenza verso caccia multiruolo, equipaggiati con sistemi avionici e armi sempre più sofisticati.

Una caratteristica distintiva di questa generazione, per avere successo nel combattimento aereo, è stata l'enfasi sulla manovrabilità piuttosto che sulla pura velocità.

I principali progressi tecnologici includevano sistemi di controllo di volo elettronici, fly-by-wire, che miglioravano l'agilità, e l'introduzione di ali a geometria variabile.

Tra gli esempi rappresentativi di caccia di quarta generazione figurano l'F-15, l'F-16, il Mirage 2000 e il MiG-29, mentre altri modelli importanti includono anche l'F-14 Tomcat e l'F/A-18 Hornet.

A livello europeo, il Panavia Tornado è un esempio di progetto collaborativo di successo di questa generazione, al quale si è poi aggiunto anche l'Eurofighter Typhoon, ovvero un aereo multiruolo, di quarta generazione, con ruolo primario come

intercettore e caccia da superiorità aerea, ma anche capace di attacco al suolo, ricognizione e supporto aereo ravvicinato.

Altro fattore chiave è che durante questa fase storica la collaborazione internazionale nello sviluppo di aeromobili è diventata ancora più importante, proprio a causa della crescente complessità e dei costi.

La quinta generazione, avviata negli anni 2000, ha rappresentato un cambio di paradigma nel combattimento aereo, con la tecnologia stealth, che diventa una caratteristica chiave di questa generazione.

Tra le altre innovazioni introdotte troviamo sistemi avionici integrati avanzati, per fornire una consapevolezza situazionale completa attraverso sensori multispettrali e capacità di guerra incentrata sulla rete, tecnologie quest'ultima applicata ad esempio sul Lockheed Martin F-22 Raptor e il Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Quest'ultima, ad esempio, è un caccia multiruolo stealth, con sensori avanzati e diverse varianti, pensate per soddisfare le esigenze di diverse forze armate.

Tuttavia l'alto costo e la complessità dello sviluppo e della manutenzione di questi aerei hanno portato a dei dibattiti sulla loro efficacia e sulla necessità di approcci alternativi.

Ed è proprio qui che entra in gioco il concetto emergente di "ultima generazione", che comprende principalmente la sesta generazione, ma anche significativi progressi all'interno della quinta.

Essa si concentra infatti su un approccio altamente integrato, in cui l'aereo con equipaggio funge da nodo di comando per una rete di sistemi, inclusi piattaforme senza pilota, dove l'intelligenza artificiale risulta fondamentale per gestire questo livello di complessità e migliorare il processo decisionale.

Questa tecnologia può infatti gestire compiti al di sopra delle capacità fisiche e psichiche di un pilota umano, consentendogli di concentrarsi più su aspetti strategici e decisionali di livello superiore.

Per queste ragioni è molto probabile che la superiorità aerea verrà raggiunta in futuro da chi avrà compiuto più progressi su questo fronte tecnologico.

Un altro aspetto chiave dei nuovi sistemi di volo è l'integrazione di veicoli aerei senza pilota, che aumenteranno le capacità di caccia con equipaggio, fornendo maggiore potenza di fuoco, consapevolezza situazionale e flessibilità delle missioni, riducendo al contempo i rischi per i piloti stessi.

L'idea di un caccia con equipaggio che controlla una squadra di droni senza pilota offre un significativo moltiplicatore di forza, poiché tali droni possono essere utilizzati per missioni pericolose, estendere la portata dei sensori dell'aereo con equipaggio e fornire ulteriori capacità offensive, il tutto sotto il comando di un singolo pilota.

Un'altra tecnologia critica per il futuro dei caccia sarà la guida autonoma, che garantirebbe operazioni completamente senza equipaggio o migliorerebbe le capacità degli aerei con equipaggio, consentendo loro di controllare più sistemi autonomi.

Tra i programmi più interessanti relativi allo sviluppo di caccia di sesta generazione vi è il GCAP, acronimo di Global Combat Air Program, che rappresenta un'ambiziosa iniziativa collaborativa tra Regno Unito, Italia e Giappone.

Il caccia GCAP includerà sistemi avionici e sensori di ultima generazione, con un radar di nuova concezione dotato di capacità di elaborazione dati esponenzialmente superiori ai sistemi attuali fino a 10.000 volte più potenti.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale rappresenterà infine una componente fondamentale del sistema, supportando il pilota nelle decisioni, gestendo funzioni autonome e ottimizzando la collaborazione uomo-macchina.

Un approccio che adotterà inoltre il GCAP sarà il "sistema di sistemi", che consentirà l'integrazione e il comando di piattaforme senza pilota come droni e velivoli aerei autonomi.

Un elemento innovativo sarà poi il design modulare, che permetterà aggiornamenti e riparazioni efficienti, garantendo l'adattabilità del sistema alle tecnologie future.

Sul piano delle prestazioni, il caccia GCAP sarà dotato di capacità supersoniche con una velocità massima potenzialmente intorno a Mach 2.5 e una quota di circa 65.000 piedi, mentre la propulsione verrà affidata a un sistema bimotore con ciascun propulsore capace di generare una spinta di 150 kN.

È chiaro dunque che il futuro dei caccia è plasmato da diverse tendenze chiave, come l'integrazione di sistemi con e senza equipaggio, la crescente importanza dell'intelligenza artificiale e la necessità di maggior capacità stealth e di rete.

Tecnologie come le armi a energia diretta e i missili ipersonici potrebbero infine cambiare radicalmente il modo in cui si svolge il combattimento aereo, e allo stesso tempo la capacità di controllare sciami di droni offrirebbe una flessibilità tattica senza precedenti.

Questi programmi tuttavia comportano significative sfide tecnologiche, industriali e strategiche, che richiedono collaborazione internazionale e investimenti sostanziali.

Per queste ragioni, nonostante l'emergere di nuove forme di guerra e l'evoluzione del panorama geopolitico, il caccia militare continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella difesa nazionale e nella deterrenza.

Le sue capacità di adattarsi a diverse missioni, dalla superiorità aerea all'attacco al suolo, dalla ricognizione al supporto di operazioni speciali, lo rende un asset insostituibile per le forze armate moderne.

E mentre guardiamo al futuro, risulta chiaro che l'innovazione del settore di caccia militari continuerà a essere un motore chiave del progresso tecnologico e un fattore determinante negli equilibri di potere globali.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.