Da quando ha fatto la sua prima comparsa sul Pianeta Terra e fino ai giorni nostri, la Natura nei suoi quasi 4 miliardi di anni ha avuto modo di evolversi in continuazione, perfezionarsi e trovare soluzioni sempre più efficienti per adattarsi. Non è un caso che l'uomo studi con particolare attenzione la natura che lo circonda, non solo per comprenderla, ma per trarre ispirazione nella progettazione delle nuove tecnologie. Questa continua ricerca di idee dalla natura è diventata una vera e propria disciplina: la biomimetica (o biomimesi). In questa puntata esploriamo come l'imitazione dei processi biologici e biomeccanici della natura ha ispirato tecnologie rivoluzionarie e come potrebbe influenzare le innovazioni future, dall'intelligenza artificiale alle interfacce cervello-computer.

Nella sezione delle notizie parliamo dello scontro tra USA e UE sul Digital Markets Act, delle nuove ricerche sui nanomateriali che verranno condotte sulla Stazione Spaziale Internazionale e delle modifiche alle normative sui veicoli autonomi da parte dell'amministrazione Trump, che sembrano favorire particolarmente Tesla.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Whatever by Cartoon & Andromedik

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi parleremo del rapporto tra Tecnologia e Natura, e di come quest'ultima abbia ispirato l'uomo a creare oggetti e soluzioni software sempre più utili e innovative.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.

Nelle nostre notizie abbiamo spesso parlato di Digital Markets Act, seguendo passo dopo passo l'evoluzione del quadro normativo europeo, pensato per limitare il potere dei cosiddetti "gatekeeper".

Ma con le prime multe ufficiali, 500 milioni di euro ad Apple per pratiche anti-concorrenziali legate all'App Store e 200 milioni a Meta per il modello consenso o pagamento su Facebook e Instagram, lo scontro si è spostato su un piano decisamente più politico.

La reazione della Casa Bianca, che ha definito queste sanzioni "una nuova forma di estorsione economica", segna un punto di rottura nelle relazioni digitali tra Unione Europea e Stati Uniti.

Washington accusa l'Europa di applicare regolamentazioni extraterritoriali, di colpire selettivamente le aziende americane e di soffocare l'innovazione in nome di una presunta tutela del mercato.

È un segnale chiaro che la regolamentazione delle Big Tech non è più solo una questione di concorrenza o trasparenza, ma un vero e proprio terreno di confronto geopolitico dove si intrecciano visioni opposte sul ruolo delle piattaforme digitali globali, sulla sovranità tecnologica e sui limiti dell'intervento statale.

Con la missione SpaceX CRS-32, il cui lancio è stato effettuato lo scorso 21 aprile, la navicella Cargo Dragon ha portato al laboratorio della Stazione Spaziale Internazionale poco più di tre tonnellate di materiali, tra rifornimenti per

l'equipaggio, nuovi componenti hardware e lo corrente per effettuare diversi esperimenti in condizioni di microgravità.

In particolare, le ricerche di questa missione si concentreranno sullo studio e sullo sviluppo degli nanomateriali.

La gravità terrestre, infatti, molto spesso può compromettere la qualità dei materiali, rendendo difficile la creazione di infrastrutture complesse e di grandi dimensioni.

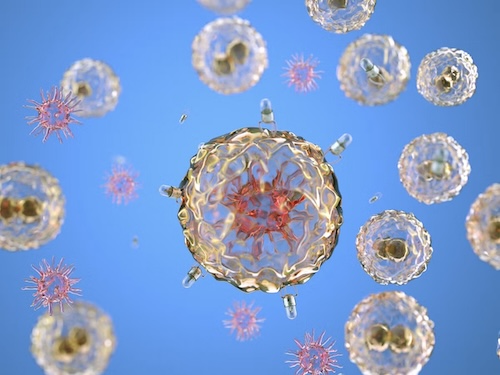

Una di queste ricerche è stata condotta dall'Università del Connecticut, che mira a produrre, potenzialmente su larga scala, nanomateriali iniettabili per la cura dell'osteoartrite e il trattamento di tumori solidi.

I materiali coinvolti, chiamati JBN, hanno la capacità di autoassemblarsi in strutture simili al DNA, con potenziali impatti nella medicina rigenerativa e nella terapia oncologica.

L'Università della California, invece, approfondirà un metodo per la produzione di materiali capaci di muoversi, cambiare forma e autoripararsi, ed è la loro implicazione nello sviluppo di nuovi robot più simili alla vita.

Oltre ad altri interessanti studi che verranno condotti, infine, Sophie's BioNutrients avrà l'obiettivo di comprendere come la microgravità influenza la crescita e la produzione proteica di microalghe, potenziale fonte nutritiva e di carburante per le missioni spaziali di lunga durata.

L'amministrazione Trump ha recentemente deciso di mantenere la normativa dell'era Biden, che richiede alle case automobilistiche e alle aziende tecnologiche di segnalare gli incidenti che coinvolgono veicoli autonomi, ma con modifiche significative che sembrano favorire particolarmente Tesla.

La norma originale del 2021, emessa dalla National Highway Traffic Safety Administration, imponeva la documentazione degli incidenti quando un sistema di guida automatizzata era in uso entro 30 secondi dall'impatto.

Questa disposizione riguardava sia i veicoli completamente autonomi, sia i sistemi di assistenza alla guida di livello 2, presenti in milioni di veicoli sulle strade.

La revisione più rilevante riguarda proprio i sistemi di livello 2.

Secondo la nuova normativa, infatti, gli incidenti che coinvolgono questi sistemi dovranno essere segnalati solo se comportano vittime o coinvolgono utenti vulnerabili della strada, come pedoni o ciclisti.

In questo modo vengono così esclusi dalla segnalazione obbligatoria tutti gli altri incidenti con veicoli dotati di sistemi di livello 2.

Questa modifica avvantaggia particolarmente Tesla, i cui sistemi Autopilot e Full Self-Driving sono classificati come assistenza alla guida di livello 2.

E da quando la normativa era entrata in vigore, Tesla aveva dovuto segnalare oltre 1.500 incidenti, dei cui 40 dei 45 incidenti mortali riportati sotto la disposizione.

Da quando ha fatto la sua prima comparsa sul pianeta Terra e fino ai giorni nostri, la Natura nei suoi quasi 4 miliardi di anni ha avuto modo di evolversi in continuazione, perfezionarsi e trovare soluzioni sempre più efficienti e in un certo senso innovative per adattarsi di volta in volta all'ambiente in cui si trovava.

Non è un caso quindi che l'uomo studi con particolare attenzione e interesse la natura che lo circonda e i suoi cambiamenti, non solo per conoscere e comprendere se stesso e l'ambiente in cui vive, ma per trarre ispirazione da essa nella progettazione e nella creazione di nuove tecnologie.

Questa continua ricerca di idee dalla natura, proprio per il suo impatto e l'importanza che ha nello sviluppo della tecnologia umana, negli anni '50 è diventata una vera e propria disciplina, il cui nome fu coniato dal biofisico e scienziato americano Otto Herbert Schmitt.

Stiamo parlando della biomimetica o biomimesi, la cui definizione, come abbiamo detto, è lo studio e l'imitazione dei processi biologici e biomeccanici della natura come fonte di ispirazione per il miglioramento e lo sviluppo delle tecnologie umane.

Seppur la sua definizione è relativamente recente, dunque, è facile comprendere com'è in realtà l'uomo, seppur spesso in modo inconscio, abbia fin dalla preistoria fatto ricorso alla biomimetica per la creazione di strumenti, materiali, elementi architettonici o macchine altamente ingegnose, soprattutto per le epoche in cui sono state create.

Pensiamo ad esempio al percorso che ha portato l'uomo a conquistare i cieli, iniziato con lo studio degli uccelli di Leonardo da Vinci per arrivare poi al volo del primo aereo nel 1903, costruito dai fratelli Wright.

Tra le particolarità della biomimetica, inoltre, spiccano sicuramente alcuni principi che differenziano, in modo netto, ciò che è stato fatto finora dal concetto moderno di questa disciplina.

Tra questi, l'obiettivo di realizzare prodotti che siano perfettamente sincronizzati e integrati con la natura e l'ambiente circostante, riducendo a zero gli sprechi e rifiuti, e conseguentemente una particolare attenzione alla sostenibilità.

Approccio da non confondere con il biomorfismo o la bio-utilizzazione, che si riferiscono rispettivamente a progetti che assomigliano a elementi naturali e progetti che invece fanno uso di materiale biologico per funzionare.

Come la biomimetica, anche quest'ultimo approccio sta acquisendo particolare rilevanza, soprattutto quando si parla di interfacce uomo-macchine o cervello-computer, dove tecnologia e biologia devono comunicare e integrarsi alla perfezione.

In questa puntata, dunque, ci concentreremo inizialmente su esempi, anche abbastanza recenti, di tecnologie nate dalla biomimesi, per poi capire come ancora stiamo e possiamo attrarre ispirazione da processi naturali per perfezionare, potenziare e creare la tecnologia del futuro.

Cominciamo con esempi meno digitali e più fisici.

Oltre ai già citati aerei che prendono ispirazione dal volo degli uccelli, una tecnologia che ha avuto impatti molto significativi nella vita quotidiana e che spesso diamo per scontato è il velcro.

Questo sistema permette, infatti, come sappiamo, di fissare e staccare tra loro gli oggetti con estrema facilità più e più volte, trovando la sua applicazione in numerosi settori, dai giochi ai tessuti, dall'elettronica alla medicina.

E non tutti sanno che l'origine di questo materiale risale al 1941, quando l'ingegnere svizzero George de Mestral osservò come i semi della pianta di bardana si attaccassero al pelo del suo cane grazie a tanti piccoli uncini.

Rimanendo nell'ambito floreale, gli scienziati di PAX Water hanno tratto ispirazione dalla forma spirale dei gigli di pace per creare sistemi di miscelazione dei materiali e ventilatori, riducendo di circa il 30% il consumo di energia rispetto a sistemi simili.

Passando invece al mondo dei microorganismi, uno dei principali problemi che hanno ritardato il contrasto alla pandemia da Covid-19 è stata la difficoltà di mantenere i vaccini attivi e in determinate condizioni di freddo durante il trasporto, specialmente nei paesi in via di sviluppo.

Per questo motivo Nova Labs ha studiato gli organismi anidrobiotici, cioè che sopravvivono in assenza di acqua, trovando un modo di disidratare i vaccini usando sciroppo di zucchero, che una volta iniettato viene sciolto nei fluidi corporei, riattivando il vaccino.

Sempre in campo medico, altri esempi includono le proboscidi delle zanzare, che hanno ispirato la creazione di aghi a tre punte, meno dolorosi per i pazienti.

La bava di lumaca, invece, è stata la fonte da cui i ricercatori della Wyss Institute of Harvard hanno prodotto un adesivo chirurgico che può sostituire con successo graffette e suture, in particolare per gli interventi chirurgici ad organi delicati come il cuore.

Nel campo edile e architettonico, invece, la biomimetica trova numerose applicazioni pratiche, tra cui la progettazione di edifici con sistemi di ventilazione più efficienti del 10%, ispirati ai termitai, la creazione di bio-calcestruzzo

autoriparante che integra dei batteri in grado di produrre calcare, richiudendo le fessure, ponti antisismici che prendono ispirazione dagli arti animali e, infine, aggregati carbonati o calcarei, che imitano le strutture dei coralli per assorbire anidride carbonica e, di fatto, ha emissioni negative di CO2.

Tra gli altri esempi che spaziano su diversi settori abbiamo poi i treni giapponesi, progettati usando come modello il becco del martin pescatore, turbine eoliche più efficienti del 40%, grazie ad una forma ispirata alle pinne delle megattere,

tessuti e costumi da bagno che simulano la pelle di squalo per ridurre l'attrito e, infine, robot morbidi e di conseguenza più flessibili e adatti a diverse circostanze, ispirati ai polpi.

Come abbiamo visto, dunque, la natura è un'immensa fonte di ispirazione per l'uomo nello sviluppo delle nuove tecnologie, ed esistono numerosi altri esempi simili a quelli elencati che hanno permesso la creazione di strumenti o materiali innovativi, più efficienti, resistenti o che riducono drasticamente il loro impatto ambientale.

Esistono tuttavia due ulteriori esempi che meritano un'analisi più approfondita per l'impatto che hanno o che potrebbero avere nello sviluppo delle tecnologie future.

Stiamo parlando delle cellule neuronali, per quanto riguarda lo sviluppo di IA più efficienti e avanzate o di interfacce cervello-computer, e di un particolare organismo, chiamato Physarum Polycephalum, che sta attirando su di sé diverse attenzioni per alcune sue particolarità molto interessanti.

Partiamo proprio approfondendo quest'ultimo organismo e le sue possibili applicazioni.

Innanzitutto, il Physarum Polycephalum, conosciuto anche come melma policefala, muffa mucillaginosa o più semplicemente "il blob", è un organismo unicellulare, costituito quindi da un'unica cellula gigante con diversi nuclei, dove nutrienti e

molecole, che possono fungere da segnali per il trasporto di informazioni, sono trasferite da un punto all'altro della cellula, attraverso il flusso citoplasmatico, in una rete di tubi.

A dispetto del nome, non è una muffa e nemmeno una melma, ma partiene al regno dei protisti, regno che comprende tutto ciò che non è identificato come animale, pianta o fungo.

Questo organismo quindi può cambiare forma e dimensioni in base alla presenza o meno di ostacoli o nutrienti, e la comunicazione tra i vari nuclei della cellula rappresenta una specie di sistema nervoso, pur non avendone uno, che la rende così tanto oggetto di studi da parte dei ricercatori.

Tra le capacità della muffa mucillaginosa, infatti, c'è quella di formare reti efficienti e ottimizzate per collegare tra loro fonti di nutrienti, o di trovare il percorso più breve possibile in un labirinto.

Riesce poi ad allocare le risorse in modo efficiente bilanciando l'assunzione dei nutrienti.

Possiede infine una forma di memoria che permette di anticipare cambiamenti ambientali periodici, come il cambio di temperatura e l'umidità nel corso delle varie stagioni.

Ma cosa c'entrano queste caratteristiche con la tecnologia?

Innanzitutto quello dell'ottimizzazione delle reti è un problema che si presenta in modo ricorrente in diversi settori, dalla logistica, ai trasporti, all'informatica, e comprendere come questo organismo riesce a ottimizzare la sua forma può essere di fondamentale importanza per costruire le infrastrutture future.

Per fare un esempio più concreto, tra i più emblematici troviamo quello della rete ferroviaria di Tokyo.

Questa infrastruttura è stata infatti costruita nel corso di diverse decine di anni, con numerosi studi che hanno permesso di trovare il sistema più efficiente per collegare tra loro i diversi punti della città.

Riproducendo quindi la città di Tokyo utilizzando i fiocchi d'avena per rappresentare le varie stazioni e lasciando crescere una cellula di Physarum Polycephalum, i ricercatori hanno notato come questo organismo in pochi minuti è riuscito a

collegare i vari fiocchi nel modo più ottimizzato ed efficiente possibile, quasi perfettamente sovrapponibile a quello dell'attuale infrastruttura ferroviaria.

Un sistema simile quindi può essere d'ispirazione per realizzare reti informatiche di comunicazione più robuste ed economiche, o per la generazione di reti logistiche abbattendo i costi di costruzione e trasporto.

Per quanto riguarda la robotica e l' elettronica, invece, la muffa mucillaginosa ha ispirato strategie di navigazione ed esplorazioni di sciami di robot, la creazione di biosensori per il monitoraggio ambientale e persino uno smartwatch in grado di

interfacciarci con questo organismo per fornire agli utenti un'esperienza simile ai Tamagotchi, dove il dispositivo funziona solamente se la cellula viene mantenuta in salute.

Un ulteriore esempio rilevante, infine, riguarda un algoritmo sviluppato da Autodesk e ispirato ai modelli di crescita del Physarum, che è stato utilizzato per realizzare il divisorio delle cabine dell'Airbus A320.

Il risultato?

Una nuova partizione del 45% più leggera, più resistente e con un minore impatto ambientale.

Parlando infine di cellule neuronali, il loro contributo nella tecnologia moderna è sotto gli occhi di tutti.

Proprio il modo in cui queste cellule sono connesse e interagiscono tra esse è stato di fondamentale ispirazione per la creazione e lo sviluppo delle reti neurali artificiali, ossia quelle architetture e algoritmi che sono alla base dell'intelligenza artificiale moderna, dal machine learning all'IA generativa.

Questa architettura però non trova la sua applicazione solo lato software, ma sta ispirando anche la creazione di chip neuromorfici, come il TrueNorth di IBM, in grado di risolvere problemi complessi con sistemi di calcolo più efficienti, scalabili e adattabili a diverse situazioni.

Questa tipologia di chip può, per questi motivi, rivelarsi cruciale nello sviluppo della robotica e nell'analisi in tempo reale, dove la velocità e l'efficienza, sia energetiche che computazionali, sono fondamentali.

Infine, un tema che avevamo già approfondito nella puntata "La connessione mente-macchina è alle porte", è quello dell'interfaccio cervello-computer, dove lo studio delle reti neuronali sta sviluppando dispositivi sempre più avanzati in grado di

interagire anche in modo bidirezionale con il cervello umano, aprendo la strada a numerose e innovative tecnologie, migliorando ad esempio le condizioni di vita delle persone con disabilità.

Per concludere dunque, l'uomo ha ancora molto da imparare dalla natura e proprio una convivenza tra virgolette "pacifica" potrà e dovrà essere la base per lo sviluppo delle tecnologie del futuro.

Tra le più promettenti, come abbiamo visto, spiccano la realizzazione di materiali autoriparanti e sostenibili, algoritmi di ricerca e ottimizzazione di percorsi per la creazione di reti efficienti e robuste, elementi architettonici, computazione neuromorfica e interfaccio cervello-computer.

Da una parte dunque l'uomo potrà sfruttare i miliardi di anni di evoluzione ed esperienza che hanno portato la natura a trovare soluzioni a problemi con modi estremamente efficaci e innovativi.

Dall'altra parte dovrà utilizzare queste tecnologie non solo per evolvere gli strumenti e la conoscenza che abbiamo a disposizione, ma per farlo in modo eticamente responsabile e con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale con minori consumi e sprechi.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.