Il Campionato Mondiale di Formula 1 rappresenta il vertice dell'automobilismo sportivo a livello globale sin dalla sua inaugurazione nel 1950. Le monoposto, vere protagoniste insieme ai piloti, sono vetture da corsa con caratteristiche uniche: ruote scoperte, abitacolo aperto, ali aerodinamiche e motori posizionati dietro il pilota. Costruite con materiali compositi avanzati come la fibra di carbonio, queste auto raggiungono performance straordinarie: velocità superiori a 370 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 2,6 secondi. In questa puntata analizziamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche delle attuali monoposto e ci proiettiamo verso il futuro della Formula 1, tra la spinta verso la sostenibilità con le power unit ibride in arrivo nel 2026 e le proposte nostalgiche di un ritorno ai motori V10, in un dibattito che solleva interrogativi fondamentali sull'identità di questo sport.

Nella sezione delle notizie parliamo dei dati ISTAT sull'utilizzo di Internet e lo shopping online in Italia, di una rivoluzionaria tecnica per realizzare nanoscopici "tatuaggi" sui tardigradi e dei robot umanoidi che nel 2025 potrebbero concretamente fare il loro ingresso nelle fabbriche.

Immagini

• Foto copertina: Williams Racing F1

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Halo (I'll Be There) by Poylow, Misfit, MAD SNAX

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi parleremo di tecnologia nel mondo della Formula 1 e delle sfide legate alla sostenibilità di questo sport che potrebbero ridurre l'interesse da parte del pubblico.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, oppure direttamente sul nostro sito.

Negli scorsi giorni ISTAT ha pubblicato un rapporto sull'utilizzo di Internet e i sistemi ICT da parte dei cittadini italiani. Ciò che emerge sono sicuramente dei passi in avanti nella digitalizzazione rispetto agli scorsi anni, ma sono ancora evidenti delle differenze sociali e territoriali. Per quanto riguarda l'accesso a Internet, infatti, solo il 60,6%

delle famiglie composte esclusivamente da persone anziane ha un punto di accesso alla rete.

Per le altre famiglie questa percentuale sale invece al 93%. Per quanto riguarda le differenze geografiche tra le regioni del sud e quelle del centro-nord Italia, si ha invece una differenza del 4,8% con molti territori del Mezzogiorno che ancora non hanno accesso a Internet. Per quanto riguarda però la navigazione online, i dati rispetto al 2023 sono in netto

miglioramento, con un incremento di 7,6 punti per gli over 65. Riguardo alle applicazioni utilizzate, invece, le più diffuse sono le app di messaggistica con il 66% della popolazione che effettua chiamate online. Il 57,4% invece utilizza regolarmente piattaforme come YouTube o TikTok per intrattenimento e guardare video. Passando agli acquisti online, la percentuale

di cittadini maggiori di 14 anni che acquistano da un e-commerce è del 46,8% e la maggior parte ha acquistato capi d'abbigliamento. Infine, sono in calo rispetto al 2023 l'utilizzo dei servizi legati alla PA, come scaricamento di documenti o prenotazioni online, in netto contrasto con le altre statistiche.

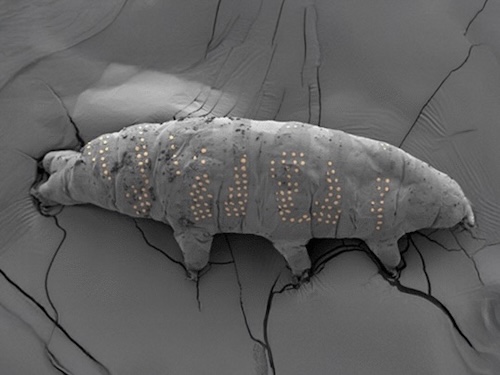

Un team di scienziati ha sviluppato una tecnica rivoluzionaria che consente di realizzare minuscoli tatuaggi sulla superficie di tardigradi viventi, ovvero piccoli organismi microscopici lunghi fino a 500 micrometri, famosi per la loro straordinaria resistenza.

La ricerca ha adattato una tecnica di nanofabbricazione denominata litografia su ghiaccio, variante della litografia a fascio elettronico.

Gli scienziati in questo caso hanno indotto i tardigradi in stato di criptobiosi, posizionandoli poi in una camera a vuoto rarefatta a meno 143 gradi centigradi con uno strato protettivo di anisolo.

Il fascio elettronico, colpendo l'anisolo, ha creato un pattern in grado di aderire alla pelle dell'organismo con dettagli fino a 72 nanometri.

Circa il 40% dei tardigradi è sopravvissuto alla procedura, continuando a muoversi normalmente con i tatuaggi intatti anche dopo l'esposizione a stiramento, immersione e asciugatura.

Questo progresso rappresenta dunque un primo passo fondamentale verso l'applicazione di nanotecnologie avanzate.

I ricercatori mirano ora a perfezionare la tecnica per aumentare il tasso di sopravvivenza degli organismi, aprendo la strada a sviluppi significativi nella creazione di nanosensori biologici e dispositivi biocompatibili di dimensioni prima inimmaginabili.

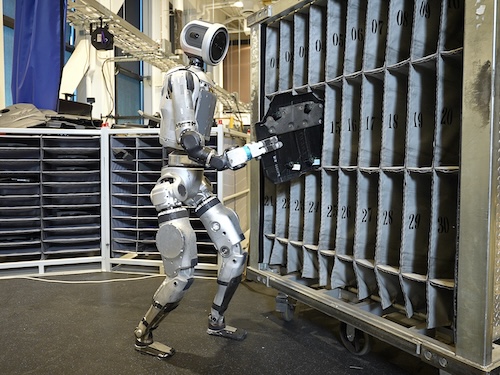

Il 2025 potrebbe essere un importante anno per i robot umanoidi, che da progetti da laboratorio si stanno trasformando in veri e propri operai di fabbrica.

Aziende come Boston Dynamics, con cui abbiamo realizzato una puntata all'inizio di quest'anno in cui abbiamo parlato tra le altre cose di Atlas, i loro robot umanoide, stanno già testando robot bipedi in ambienti produttivi reali, con l'obiettivo di affiancarli ai lavoratori umani.

Il vantaggio chiave di questi robot è la loro versatilità: a differenza delle soluzioni di automazione tradizionali, progettate per un singolo compito, gli umanoidi possono passare da un'attività all'altra, potenzialmente imparando nuove mansioni "al volo" grazie ai recenti progressi nei modelli linguistici come Gemini Robotics di Google DeepMind.

Tuttavia restano da risolvere diversi ostacoli tecnici e pratici, in particolare nella gestione degli scenari imprevedibili, dove l'intelligenza artificiale dovrebbe dimostrare una "forma di buonsenso" ancora difficile da replicare.

Come nel caso delle auto a guida autonoma, anche per i robot industriali è fondamentale disporre di una base di conoscenza ampia, accurata e costantemente aggiornata.

Solo così l'intelligenza artificiale potrà prendere decisioni affidabili in ambienti complessi e dinamici.

La sfida, dunque, non è solo costruire corpi capaci di muoversi tra le corsie di una fabbrica, ma menti in grado di interpretare il contesto e reagire in modo coerente e sicuro.

Il campionato mondiale di Formula 1 rappresenta il vertice dell'automobilismo sportivo a livello globale sin dalla sua inaugurazione nel 1950, quando ebbe luogo la prima gara a Silverstone nel Regno Unito. Il termine "Formula 1" deriva dalle regole tecniche sportive che tutte le vetture partecipanti devono rispettare e il numero "1" ne sottolinea lo status di categoria

principale nel panorama delle competizioni automobilistiche. Attualmente il campionato vede la partecipazione di dieci scuderie, ciascuna con due piloti, che si sfidano in una serie di gare disputate in varie località del mondo tra marzo e dicembre. Le protagoniste della competizione, insieme ai piloti, sono le monoposto, ovvero vetture da corsa con

caratteristiche uniche e distintive. Ruote scoperte, abitacolo aperto, ali anteriori e posteriori e un motore turbo posizionato dietro al pilota. La costruzione di queste auto impiega materiali compositi avanzati, come la fibra di carbonio, che garantiscono un'eccellente resistenza strutturale con un peso contenuto. Questi veicoli sono capaci

di prestazioni straordinarie. Possono innanzitutto raggiungere velocità superiore a 370 km orari, accelerare da 0 a 100 in circa 2,6 secondi e frenare da 100 all'arresto completo in appena 1,5 secondi, coprendo una distanza di soli 15 metri. Il peso minimo consentito per una monoposto di F1, compreso il pilota, è attualmente di 798 kg. Il continuo miglioramento

delle monoposto, oltre che a cercare prestazioni sempre maggiori, è quello di migliorare anche l'aerodinamica, la quale gioca un ruolo fondamentale nelle prestazioni finali nelle competizioni.

A differenza degli aerei, che producono portanza verso l'alto per consentire il volo, le macchine F1 sono progettate per rimanere il più possibile schiacciate verso il basso, per consentire il mantenimento di velocità elevate anche durante le curve. A generare questa spinta verso il basso entrano in gioco componenti essenziali come le ali. Quella anteriore è

il primo elemento che interagisce con il flusso d'aria indisturbato, influenzando il comportamento dell'aria sul resto della vettura. L'ala posteriore contribuisce anch'essa in modo significativo alla deportanza, deviando il flusso d'aria ad alte velocità verso il basso e creando una reazione uguale e contraria che spinge la vettura verso la pista. Un altro elemento

chiave è il design aerodinamico del fondo, essenziale per connettere i flussi provenienti dall'ala anteriore all'estremità posteriore. Il fondo, in poche parole, rappresenta il dispositivo più importante per la generazione di deportanza sulla vettura, poiché agendo su un'ala invertita, crea una differenza di pressione tra la parte superiore e quella

inferiore dell'auto, producendo una forza verso il basso. A differenza delle auto tradizionali, poi, il volante delle monoposto di Formula 1 ha una forma rettangolare per ottimizzare la manovrabilità delle curve strette e la reattività generale. Lo stile rettangolare inoltre consente ai piloti di avere una migliore visuale sopra il volante, mentre la parte

inferiore piatta lascia più spazio per le gambe, dato che gli abitacoli sono estremamente stretti.

Un moderno volante di F1 è dotato di numerose manopole, interruttori e pulsanti, oltre che a un piccolo schermo LCD che visualizza parametri cruciali della vettura e informazioni provenienti dai box.

Il display mostra infatti dati come le temperature dei pneumatici, i tempi sul giro, lo stato dell'Energy Recovery System e avvisi tramite bandiera sulle condizioni della pista.

Sopra si trovano invece le luci del contagiri, che indicano quando è il momento di cambiare marcia.

Passando ai freni, le vetture di Formula 1 utilizzano materiali compositi di carbonio, più leggeri dell'acciaio e capaci di supportare meglio le alte temperature superiori ai 1000°C, e presentano migliaia di fori, praticati per massimizzare la superficie e quindi il potenziale di raffreddamento.

Per quanto riguarda le sospensioni, tutte e quattro le ruote di una vettura di F1 sono sospese indipendentemente, utilizzando tipicamente un design a doppio braccio oscillante.

Passando ora al cuore pulsante dell'auto, i motori di Formula 1 dall'inizio dell'era ibrida, iniziata nel 2014, vengono chiamati Power Unit e comprendono diversi elementi.

Il motore a combustione interna, l'unità motogeneratrice-calore MGU-H, l'unità monogeneratrice-cinetica MGU-K, il turbocompressore, l'accumulatore di energia, l'elettronica di controllo e lo scarico.

La Formula 1 utilizza attualmente motori a combustione a quattro tempi V6 con doppio albero a camme in testa, introdotti nel 2014.

Questo elemento è il componente principale della Power Unit in grado di generare la maggior parte della potenza e arrivare fino a 15.000 giri al minuto.

La MGU-K, sinonimo di Motor Generator Unit-Kinetic, è una componente elettrica collegata all'albero motore che ha il compito di catturare l'energia cinetica durante la decelerazione e convertirla in energia elettrica per caricare la batteria e aggiungere potenza fino a un massimo di 120 kW.

La MGU-H, Heat in questo caso, è un altro motore elettrico posizionato vicino al turbocompressore che utilizza l'energia dei gas di scarico per generare elettricità e ridurre anche il turbo lag.

Attualmente ci sono quattro produttori di Power Unit, troviamo Mercedes, Ferrari, Renault e Honda, mentre a partire dal 2029 diventerà fornitore ufficiale anche General Motors.

Per quanto riguarda i carburanti, attualmente le vetture di F1 utilizzano benzina E10, con 10% di etanolo rinnovabile.

Tuttavia si sta lavorando per sviluppare un carburante completamente sostenibile che sarà introdotto nel 2026, creato in gran parte da materiali di scarto, e che sarà di fatto carbon neutral, dove le emissioni di carbonio rilasciate durante la fase di combustione verranno compensate dal sequestro di CO2 per la sua realizzazione.

Una regola che rende particolarmente avvincente le gare di Formula 1 è il cambio delle cosiddette mescole degli pneumatici, e che rappresentano le diverse composizioni chimiche delle gomme che influiscono sulla durezza, resistenza e comportamento in pista.

Gli pneumatici di Formula 1 sono infatti pneumatici specializzati, che svolgono un ruolo cruciale nelle prestazioni della vettura.

A differenza delle gomme stradali che possono durare fino a 80.000 km, gli pneumatici di Formula 1 sono costruiti per durare meno della distanza di una gara.

Tuttavia per mantenere la maggiore aderenza possibile con la pista, tali pneumatici dovranno essere particolarmente morbidi, così da produrre la massima aderenza possibile.

Questo basso grado di resistenza fa sì che la superficie esterna di uno pneumatico di Formula 1 si sciolga letteralmente e diventi molto appiccicosa alla temperatura operativa ideale.

I normali pneumatici per forza di cose devono raggiungere un compromesso tra aderenza e resistenza, quindi vengono utilizzate mescole diverse e più resistenti rispetto a quelle adoperate in F1.

Durante le normali condizioni di pista asciutta, in gara si utilizzano "gomme slick", ovvero lisce senza intagli, in grado di garantire la maggior superficie di contatto con la pista.

In caso di pista bagnata, invece, i piloti utilizzano pneumatici con battistrada intagliati per far defluire l'acqua.

La gamma di pneumatici Pirelli da 18 pollici per la stagione 2025 comprende 6 mescole slick, che vanno dalla più dura alla più morbida, oltre a quelle per la pioggia intermedie e quelle "full wet".

In sintesi, lo pneumatico morbido offre la massima aderenza, ma non è durevole, mentre lo pneumatico duro durerà più a lungo, ma non è altrettanto aderente.

Lo pneumatico medio offre invece un compromesso tra i due.

Le regole attuali della Formula 1 stabiliscono che ogni pilota deve utilizzare almeno due diverse mescole di pneumatici durante una gara, aggiungendo un elemento strategico alla sequenza delle scelte degli pneumatici e al numero di pit stop.

Arrivati a questo punto della puntata, dopo aver analizzato in generale le caratteristiche principali delle attuali monoposto, rimane ancora una questione in sospeso: il nuovo regolamento che entrerà in vigore l'anno prossimo è che decreterà l'inizio di un nuovo ciclo della Formula 1 all'insegna dell'efficienza e della sostenibilità.

Per queste ragioni la Formula 1 si trova oggi in un interessante passaggio evolutivo, in conflitto tra la spinta verso un futuro sostenibile e il richiamo nostalgico del suo glorioso passato.

L'adozione di power unit ibride e di carburanti sostenibili rappresenta una trasformazione significativa per uno sport che ha storicamente celebrato la pura potenza meccanica e il rombo inconfondibile dei motori termici.

Le nuove power unit, che dovrebbero entrare in vigore tra meno di un anno, prevedono un'erogazione di potenza esattamente divisa al 50% tra componente termica ed elettrica, un cambiamento radicale rispetto all'attuale configurazione.

La potenza derivante dalla parte endotermica scenderà dunque dagli attuali 550-560 kW a 400 kW, mentre quella generata dalla batteria aumenterà enormemente passando da 120 kW a 350, con un incremento di quasi il 300% della potenza elettrica.

Questi cambiamenti radicali mirano a creare vetture con un carico aerodinamico ridotto del 30% e una resistenza aerodinamica diminuita del 55%, ma la transizione verso una maggiore elettrificazione non solo sta sollevando preoccupazioni tra tifosi e appassionati, ma sta suscitando dubbi anche tra i tecnici all'interno dei team.

Ad esempio Andrea Stella, team principal di McLaren, ha espresso timori riguardo a Formula 1 definendole: "troppo lenti in curva e troppo veloci in rettilineo", mentre Chris Horner di Red Bull aveva precedentemente soprannominato le potenziali monoposto 2026 come "Frankenstein".

In questo contesto di incertezza ha preso forma la proposta di un ritorno a motori V10 aspirati.

Secondo quanto riportato da diverse testate online, nel paddock di Melbourne e ancora prima in Bahrain, durante i test pre-stagionali, ci sono state forti discussioni riguardo ad un possibile congelamento dell'attuale regolamento tecnico per i prossimi 2 anni, per poi introdurre dal 2028 o al più tardi nel 2029 delle vetture equipaggiate con motori

V10 aspirati alimentati da carburanti ecosostenibili.

Questa proposta rappresenterebbe un significativo cambio di rotta rispetto alla tendenza verso l'elettrificazione.

Il motore V10 con la sua configurazione a "V", con dieci cilindri, era noto per il suo caratteristico sound e per le elevate prestazioni.

La sua eventuale reintroduzione, tuttavia, avverrebbe in un contesto completamente diverso rispetto al passato, con l'adozione di carburanti ecosostenibili come elemento chiave per soddisfare le esigenze ambientali dell'era moderna.

Inoltre, un eventuale ritorno dei motori V10 avrebbe significative implicazioni sia sportive che commerciali per la Formula 1, oltre che tecniche.

Dal punto di vista sportivo, introdurrebbe un nuovo elemento di imprevedibilità, ridefinendo le gerarchie tra i team e potenzialmente offrendo opportunità a costruttori che attualmente non sono in prima linea.

Dal punto di vista dell'esperienza degli spettatori, invece, il ritorno del caratteristico sound del V10 rappresenterebbe sicuramente un elemento di attrazione.

Molti appassionati di lunga data della Formula 1 ricordano con nostalgia l'era dei motori aspirati e il loro inconfondibile rombo, un aspetto che è stato in parte perso con l'introduzione delle power unit ibride.

Questa chiara nostalgia al passato evidenzia abbastanza bene il malumore che si è creato tra gli appassionati di Formula 1 e dei motori in generale, a cui importa relativamente poco di rendere un settore di nicchia al 100% sostenibile.

E questo solleva perciò una domanda fondamentale: la Formula 1 deve diventare un laboratorio tecnologico orientato al futuro sostenibile o è un luogo di intrattenimento e svago per gli appassionati? È legittimo anche interrogarsi sull'impatto ambientale effettivo di questo sport, perché se, paragonato all'impatto logistico del settore dei trasporti aerei, marittimi e su

gomma, l'impronta carbonica della F1, considerando solo i motori delle monoposto durante i gran premi, è relativamente marginale nel contesto globale.

Il paradosso attuale, quindi, è che, mentre la F1 compie sforzi significativi verso la sostenibilità, rischia di allontanarsi dalla sua base di appassionati storici.

E il dibattito sul ritorno ai V10 riflette bene una nostalgia comprensibile, ma solleva interrogativi sulla capacità dello sport di rimanere culturalmente rilevante in un'epoca di crescente sensibilità ambientale.

Probabilmente la sfida per la Formula 1 del futuro sarà trovare un equilibrio tra innovazione sostenibile e conservazione dell'esperienza emotiva che ha reso questo sport così amato.

Forse la soluzione non sta nel ritornare al passato, ma nel reinventare l'emozione attraverso nuove tecnologie, come i carburanti sintetici carbon-neutral, che potrebbero permettere motori più spettacolari mantenendo una coscienza ambientale.

Perciò la vera questione non è se la F1 debba essere sostenibile o emozionante, ma come potrebbe essere entrambe le cose, rimanendo fedele alla sua essenza di laboratorio dell'innovazione automobilistica.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.