L'interoperabilità è diventata un elemento cruciale nel panorama tecnologico moderno. Se fino a qualche decennio fa erano poche le aziende che potevano creare innovazione a 360 gradi imponendosi sul mercato con ecosistemi completi, oggi assistiamo a un proliferare di aziende specializzate in tecnologie specifiche che stanno diventando leader nei rispettivi settori. Questa evoluzione ha reso fondamentale la capacità di sistemi diversi di collaborare efficacemente, scambiandosi dati e informazioni in modo trasparente: trovare standard comuni è ormai imprescindibile. In questa puntata approfondiamo il tema dell'interoperabilità in vari ambiti: dall'hardware industriale e medico alla domotica, fino ai servizi software e alla Pubblica Amministrazione.

Nella sezione delle notizie parliamo di Microsoft che ha reso WSL (Windows Subsystem for Linux) open source, del "Take It Down Act" firmato negli USA anche contro i deepfake e dei satelliti FireSat per il monitoraggio degli incendi boschivi.

Immagini

• Foto copertina: Macrovector su Freepik

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Capsized by Tollef

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi parleremo del concetto di interoperabilità e di standardizzazione e di che ruolo possono avere nel mondo dell'industria, nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino e infine nella nostra vita di tutti i giorni.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.

Microsoft qualche anno fa ha introdotto uno strumento particolarmente utile soprattutto agli sviluppatori.

Si tratta del Windows Subsystem for Linux, una sorta di emulatore di un sistema operativo Linux, come Ubuntu, con la particolarità di essere veloce e godere di un'ottima integrazione con il sistema Windows, dalla condivisione del filesystem, all'ambiente grafico, ai dispositivi esterni collegati.

In questo modo sviluppatori e non possono continuare a utilizzare Windows e all'occorrenza sfruttare l'ambiente Linux per accedere a quei numerosi strumenti ed app, spesso open source, pensati per questo sistema operativo.

Dopo ben nove anni Microsoft ha finalmente accontentato numerosi utenti di WSL rendendo il software quasi completamente open source.

Con questo passo, dunque, Microsoft non solo ha dimostrato l'ennesima apertura verso un approccio più aperto, di cui abbiamo spesso elogiato i benefici, ma potrà accelerare lo sviluppo di questo strumento grazie alle modifiche proposte dalla community, oltre ad essere un'interessante fonte per lo sviluppo di nuovi software per Windows.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il "Take It Down Act", una nuova legge che punta a combattere l'uso di immagini intime condivise online senza consenso, comprese quelle create artificialmente.

Il provvedimento rende reato federale la pubblicazione o la minaccia di pubblicazione di immagini intime, anche generate con l'intelligenza artificiale, nel caso dei deepfake, senza il permesso della persona ritratta.

Le piattaforme digitali avranno l'obbligo di rimuovere questi contenuti entro 48 ore dalla segnalazione della vittima e sebbene molti stati americani avessero già adottato leggi simili, questa misura rappresenta uno dei pochi interventi a livello federale nei confronti dei colossi del web.

La legge ha ricevuto un ampio consenso, sia dal partito repubblicano che democratico, ma non sono mancate le critiche da parte di gruppi per i diritti digitali, che temono che la legge possa limitare la libertà di espressione.

Il dibattito dunque si colloca al crocevia tra la protezione della privacy e i rischi di censura, in un contesto globale in cui la tecnologia rende sempre più facile la creazione e la diffusione di contenuti manipolati in grado di danneggiare molti soggetti vulnerabili.

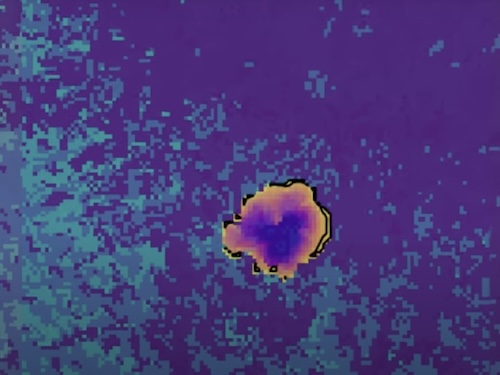

Google Search, in collaborazione con Earth Fire Alliance, Gordon and Betty Moore Foundation e Muon Space, ha iniziato a investire in FireSat, ovvero una rivoluzionaria costellazione di satelliti sviluppata per il monitoraggio degli incendi boschivi.

Il sistema utilizza immagini satellitari multispettrali ad alta risoluzione per fornire informazioni in tempo quasi reale sui roghi, superando i limiti delle attuali tecnologie che offrono output a bassa risoluzione o aggiornamenti limitati.

La costellazione completa garantirà dunque una copertura globale con immagini aggiornate ogni 20 minuti, permettendo di rilevare incendi delle dimensioni di un'aula scolastica.

E anche in questo caso entrerà in gioco l'intelligenza artificiale, che avrà il compito di analizzare le immagini confrontandole con le mille precedenti dello stesso punto, considerando fattori meteorologici locali per determinare con precisione la presenza di fuoco.

Il primo prototipo di satellite è stato lanciato nel marzo 2025 dalla base californiana di Vandenberg tramite la missione SpaceX Transporter-13.

Google ha investito circa 13 milioni di dollari per sostenere questo progetto, il quale avrà il compito di migliorare significativamente la risposta alle emergenze da incendi e fornendo anche dati preziosi per la ricerca scientifica sulla propagazione del fuoco.

Se fino a qualche decennio fa erano poche le aziende che potevano permettersi di creare innovazione a 360 gradi e soprattutto imporsi sul mercato con i propri prodotti, al giorno d'oggi non è raro imbattersi in aziende specializzate nella produzione

di alcune tecnologie specifiche - come la robotica industriale o determinati prodotti per la IoT - che sono riuscite a diventare leader dei propri settori.

Se quindi fino a poco fa molte aziende facevano leva sulla possibilità di avere un ecosistema completo, con sistemi in grado di interconnettersi tra loro in modo semplice e sicuro, ora diversi sistemi o prodotti di aziende diverse hanno sempre più

la necessità di collaborare, ossia di lavorare insieme nello stesso contesto, scambiandosi dati e informazioni.

Ecco quindi che trovare standard comuni o rendere interoperabili prodotti che lavoreranno nello stesso ambiente diventa pressoché obbligatorio, in alcuni casi perché previsto dalla legge e in altri per non rischiare di rimanere esclusi dal mercato.

In questa puntata dunque approfondiremo proprio il tema dell'interoperabilità in diversi settori, dall'hardware come il settore industriale o medico al settore della domotica, fino ad arrivare ai servizi software e in particolare ai servizi della

pubblica amministrazione, dove è crescente la necessità di fornire ai cittadini un'esperienza quanto più semplice e lineare possibile.

Prima di vedere questi diversi casi studio, è importante chiarire cosa si intende quando si parla di "standard" e "interoperabilità".

La definizione viene direttamente dall'Institute for Electrical and Electronics Engineers, abbreviato in IEEE, che definisce l'interoperabilità come: "la capacità di due o più sistemi o componenti di scambiare informazioni e di utilizzare le informazioni che sono state scambiate".

È importante sottolineare la seconda parte della frase, infatti secondo questa definizione non è sufficiente, come avviene in molti casi, uno scambio di informazioni, ma è necessario che entrambi i sistemi utilizzino ed interpretino quei dati in modo significativo.

Per fare un esempio, nel settore industriale un braccio robotico deve poter sapere lo stato di un altro macchinario e deve saper utilizzare questa informazione per coordinare il proprio lavoro.

Quando si parla di standard, invece, si tratta di linguaggi, vocabolari, tipi di dati, modalità di trasporto e molto altro che vengono utilizzati da diversi sistemi per rendere l'interoperabilità più semplice da implementare.

Gli standard possono essere definiti da organizzazioni superiori, dalle stesse aziende o imporsi da soli sul mercato.

Un esempio di quest'ultimo tipo sono le interfacce API di OpenAI, che si sono imposte in maniera quasi automatica tra i vari servizi di IA generativa.

In questo modo risulta più semplice migrare da un servizio all'altro senza dover adattare il codice.

Tornando alla definizione di interoperabilità, quella fornita viene chiamata "interoperabilità tecnica", che si concentra solamente sullo scambio e utilizzo di informazioni tra sistemi o software diversi, non necessariamente con l'utilizzo di uno standard o formato comune.

Tuttavia esistono ulteriori livelli di interoperabilità: quella "strutturale o sintattica" prevede che ci sia uno scambio di dati in un formato comune, l'"interoperabilità semantica", invece, impone non solo che ci sia interoperabilità sintattica, ma che i sistemi possano interpretare i dati immediatamente allo stesso modo.

Infine, l'"interoperabilità organizzativa" assicura che più organizzazioni siano in grado di scambiarsi dati secondo normative specifiche che ad esempio impongono degli standard o dei livelli di sicurezza da garantire nella condivisione delle informazioni.

Riportando questi livelli in un esempio pratico, possiamo immaginare due persone che vogliono comunicare tra loro.

L'interoperabilità tecnica prevede che entrambi utilizzino il linguaggio scritto, quella sintattica prevede che entrambi utilizzino un supporto cartaceo per lo scambio di messaggi, quella semantica che entrambi scrivano in italiano e infine quella

organizzativa impone che i messaggi debbano ad esempio essere scambiati tramite posta in una busta sigillata.

Veniamo ora al secondo punto della puntata, cioè capire in che modo e perché è importante l'interoperabilità in molteplici settori.

Partendo dal settore industriale, la situazione è esattamente quella che è stata descritta all'inizio della puntata.

Fino a qualche decennio fa, infatti, esistevano veri e propri ecosistemi di macchinari prodotti da poche aziende, come Siemens.

Oggi, invece, esistono numerosi produttori, magari specializzati in certi tipi di macchine, che, soprattutto nel contesto dell'industria 4.0, si devono forzatamente integrare con altri sistemi, o con un sistema centralizzato di orchestrazione.

Questo tema l'abbiamo trattato anche parlando di Digital Twin.

Per riuscire ad avere un gemello digitale sincronizzato in tempo reale, infatti, risulta fondamentale utilizzare dei linguaggi e degli standard comuni per rendere l'integrazione dei vari sistemi quanto più semplice possibile.

E per approfondire questo tema potete ascoltare o riascoltare la puntata "ICELab: una catena di produzione flessibile per l'industria 4.0".

Proprio nell'industria, tra l'altro, l'interoperabilità gioca un ruolo ancora più cruciale rispetto ad altri settori, dove invece i sistemi interoperabili sono spesso, tra virgolette, "solo" una comodità in più per gli utenti.

Al contrario, in un'industria 4.0 i vantaggi sono enormi e possono garantire maggiore efficienza, produttività, una riduzione dei costi, una maggior flessibilità e scalabilità, ma anche un miglioramento nei processi decisionali, grazie ad un monitoraggio e uno scambio di informazioni più preciso e rapido.

Tutto questo si traduce, poi, in una competitività maggiore delle aziende a livello nazionale e internazionale.

Non è raro, tuttavia, che diverse aziende utilizzino sistemi un po' più datati, per cui sono necessari costi e investimenti per l'aggiornamento o la sostituzione dei diversi macchinari.

Oltre a questo, spesso si può trovare anche una resistenza culturale o organizzativa, non solo nella singola azienda, ma direttamente nel produttore, che non intende allinearsi con gli standard comuni.

Ecco dunque che arrivare ad avere un'industria completamente interoperabile risulta nella maggior parte dei casi difficile e costoso, ma con benefici significativi sul lungo periodo.

Passiamo poi al settore della pubblica amministrazione.

L'Italia, l'abbiamo ribadito più volte, ha compiuto negli ultimi anni degli enormi progressi per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione, arrivando tra i primi posti dell'Unione Europea e ottenendo diversi primati e

riconoscimenti, ad esempio con l'AppIo, IT-Wallet o il sistema PEC, inventato proprio in Italia e che ha ispirato lo standard REM, di comunicazione via mail con valenza legale, nell'Unione Europea.

Anche nel caso della pubblica amministrazione italiana, dunque, quello dell'interoperabilità è un tema cruciale per permettere di ridurre la burocrazia e fornire ai cittadini dei servizi più efficienti.

L'Agenzia per l'Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale in questo giocano un ruolo fondamentale nel livello di interoperabilità organizzativa, definendo degli standard o delle regole comuni che le varie imprese che forniscono servizi alla PA devono seguire.

Per fare un esempio pratico, i siti web comunali realizzati con i fondi del PNRR devono seguire una struttura dati ben definita: dalle informazioni del singolo evento, alla pagina informativa di un luogo o di un ufficio comunale, alla scheda di un

servizio, fino al flusso che l'utente deve seguire per compilare un'istanza, inviare una segnalazione o prenotare un appuntamento.

Ma non solo.

I servizi digitali, come prenotazione di appuntamenti o compilazione di istanze, possono avere un diverso fornitore rispetto al semplice portale informatico, dove troviamo eventi e notizie.

E anche in questo caso i due portali devono poter comunicare per garantire ai cittadini un'esperienza utente uniforme.

L'AgID, inoltre, prevede l'interoperabilità tra diverse PA, per migliorare, anche in questo caso, il rapporto tra governo o enti pubblici e il cittadino.

In questo contesto diventa quindi fondamentale il progetto realizzato da PagoPA, PDND, acronimo che sta per "Piattaforma Digitale Nazionale Dati".

Questa piattaforma stabilisce un unico standard per l'accesso e lo scambio di dati tra i diversi enti, per ridurre al minimo la ridondanza delle informazioni.

Facciamo anche in questo caso un esempio.

Un cittadino deve presentare un'istanza al comune per l'iscrizione dei figli a scuola.

I dati anagrafici del cittadino vengono forniti durante l'autenticazione con SPID, dunque non è necessario ricompilarli.

Per l'elenco dei figli, invece, è possibile ottenerlo integrando le API dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

In questo modo si riducono a zero gli errori di compilazione e al cittadino non resta che completare l'istanza con i dati aggiuntivi e pagare la retta scolastica.

Tuttavia siamo ancora lontani dal raggiungimento di questi obiettivi.

Grazie ai fondi del PNRR sono stati fatti ulteriori passi in avanti, ma la presenza di migliaia di comuni, anche di qualche centinaio di abitanti, fa sì che l'integrazione di strumenti come quelli offerti dal PDND sia spesso difficilmente applicabile.

Spostandoci dal livello italiano a quello europeo, invece, anche nell'UE troviamo iniziative per promuovere l'interoperabilità tra i servizi pubblici, come il portale Interoperable Europe e l'Interoperable Europe Act, normativa entrata in vigore

l'11 aprile 2024 con l'obiettivo proprio di garantire che i servizi pubblici funzionino e comunichino tra loro anche oltre i confini territoriali.

Passando infine al tema degli standard, nonostante l'interoperabilità di per sé non preveda l'utilizzo di standard comuni, è innegabile, ed è emerso più volte in questi esempi, che l'utilizzo di un linguaggio standardizzato sia cruciale per

garantire che i vari sistemi, dai servizi pubblici ai macchinari industriali, funzionino correttamente e possano scambiare tra loro le informazioni in modo semplice, veloce e con costi di implementazione ridotti.

Il tema degli standard è infatti emerso diverse volte in altre puntate, dall'open hardware di Arduino, agli standard finanziari per la comunicazione tra gli istituti bancari, al fai diverso per quanto riguarda i social network.

Tuttavia adattarsi a uno standard non sempre può essere la scelta migliore per un'azienda.

Pensiamo ad esempio al caso di Matter, per quanto riguarda la domotica.

Questo standard ha definito un linguaggio e l'utilizzo di protocolli comuni per tutti i dispositivi IoT, con benefici enormi per gli utenti finali, che possono acquistare prodotti da produttori diversi e gestirli tutti da un'unica applicazione o con un unico dispositivo hub.

Questo standard ha permesso anche l'interoperabilità tra questi dispositivi, permettendo ad esempio di usare il sensore di un certo brand per comandare la lampadina di un altro produttore.

Tuttavia alcuni dispositivi possono integrare ulteriori funzionalità avanzate, non previste dallo standard.

Ecco quindi che l'azienda produttrice dovrà sviluppare non solo l'interfaccia per lo standard Matter, per poter garantire l'interoperabilità con altri dispositivi, ma anche il proprio protocollo interno per distribuire le funzionalità aggiuntive con un incremento dei costi.

In conclusione, l'interoperabilità è un elemento ormai fondamentale nella società odierna, che troverà uno spazio sempre maggiore in diversi settori, dall'industria, alla P.A., alla medicina, alla domotica.

L'utilizzo di standard inoltre sarà una spinta positiva per accelerare questi processi, permettendo anche a piccole aziende di accappararsi le proprie fette di mercato o diventare leader in determinati settori.

A beneficiarne non saranno quindi solo i produttori, ma anche le industrie, con un incremento di efficienza, gestione dei costi e competitività.

Per i cittadini invece l'interoperabilità tra dispositivi domotici o tra servizi pubblici garantirà esperienze meno frustranti e più naturali, con un netto miglioramento della loro vita.

D'altro canto, lo sforzo principale dovrà essere non solo quello di definire e implementare degli standard laddove non siano presenti, ma continuare a svilupparli per garantire un aggiornamento e allineamento continuo all'innovazione tecnologica.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.