Nell'era della trasformazione digitale, Internet è diventato molto più di una semplice tecnologia: rappresenta il sistema nervoso centrale della nostra civiltà. Dal modo in cui lavoriamo e studiamo alle nostre interazioni sociali, praticamente ogni aspetto della vita moderna dipende dalla connettività digitale. Tuttavia, mentre la maggior parte di noi concepisce Internet come qualcosa di eterno e immateriale, la realtà fisica che sostiene questa rete globale è sorprendentemente tangibile e, per certi versi, fragile. Al cuore di questa infrastruttura critica si trova una rete di circa 500 cavi sottomarini che si snodano attraverso gli oceani del mondo per un'estensione totale di oltre 1.300.000 km, trasportando il 99,5% del traffico Internet internazionale.

Nella sezione delle notizie parliamo di un deepfake della voce del ministro Guido Crosetto forse utilizzato per perpetrare una truffa, del futuro dell’IA secondo Sam Altman e, infine, del ruolo che l’Unione Europea vuole assumere nel settore dell’IA.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Capsized by Tollef

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi parleremo di cavi internet sottomarini, delle sfide nel mantenerli operativi e quanto siano cruciali per la nostra vita digitale.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.

Una truffa sofisticata ha colpito diversi imprenditori italiani, con dei soggetti che spacciandosi per membri dello staff del Ministro della Difesa Guido Crosetto, hanno convinto le vittime a

effettuare bonifici d'ingenti somme di denaro per pagare dei riscatti chiesti per la liberazione di alcune persone.

L'elemento più inquietante della vicenda è l'ipotesi che i truffatori abbiano utilizzato un'intelligenza artificiale, in particolare deepfake, per clonare la voce del ministro e di altri funzionari, rendendo così le telefonate estremamente credibili.

Tuttavia non ci sono ancora conferme definitive sull'effettivo utilizzo di questa tecnologia.

Potrebbe trattarsi di un imitatore particolarmente abile o dell'uso di frammenti audio montati ad arte.

Gli inquirenti stanno cercando di determinare se la truffa sia stata realizzata con strumenti di sintesi vocale avanzati o con dei metodi più tradizionali.

Ma se fino a pochi anni fa una voce familiare era garanzia di autenticità, oggi la possibilità che possa essere ricreata artificialmente mina la nostra percezione della realtà, e, indipendentemente dal mezzo usato in questa truffa, il problema resta.

Il sospetto che la tecnologia possa ingannarci diventa esso stesso un'arma nelle mani di chi vuole manipolare la fiducia e la verità.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha pubblicato un'analisi sullo sviluppo futuro dell'intelligenza artificiale generale, A.G.I., delineando tre principi economici fondamentali.

In primo luogo, l'incremento dell'intelligenza dei modelli segue una relazione logaritmica con le risorse computazionali investite.

Ciò significa che per ottenere miglioramenti significativi saranno necessari incrementi di risorse sempre maggiori.

In secondo luogo, Altman afferma che il costo dell'utilizzo dell'IA diminuirà drasticamente nel tempo, con una riduzione di 10 volte per ogni anno.

Il terzo principio, infine, evidenzia come l'aumento lineare dell'intelligenza arriverà a generare un incremento super-esponenziale del valore socio-economico, dove l'adozione su larga scala degli agenti IA trasformerà profondamente il mondo del lavoro.

Secondo questi principi, entro il 2035 ogni individuo potrà accedere a una capacità computazionale equivalente all'intelligenza collettiva dell'intera popolazione mondiale.

E su questo fronte il CEO di OpenAI ha anche criticato le regolamentazioni restrittive della tecnologia come l'AI Act europeo, sostenendo che una maggiore apertura dell'intelligenza artificiale sia fondamentale per evitare il rischio di un uso autoritario da parte di governi già autoritari.

Le critiche all'AI Act europeo non vengono, però, solo dal CEO di OpenAI.

Durante l'AI Action Summit di Parigi, anche il presidente francese Macron ha sottolineato l'urgente necessità di rendere l'Unione Europea più competitiva per quanto riguarda le nuove tecnologie.

E questo obiettivo si può raggiungere solamente con investimenti massicci e soprattutto con uno snellimento della burocrazia e una semplificazione delle normative, che restano comunque necessarie.

Di tutta risposta, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sempre durante il Summit di Parigi, ha ricordato l'importanza di avere una normativa comune europea per evitare di

avere 27 regolamentazioni diverse, che come detto nella puntata che abbiamo realizzato con la Commissione Europea, rallenterebbero ancora di più l'innovazione.

Ma allo stesso tempo è in linea con il pensiero di Macron sul fatto che una semplificazione delle regole è comunque opportuna.

Per concludere, oltre all'investimento di 60 milioni di euro per creare un modello AI europeo, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, la presidente von der Leyen ha infine annunciato il progetto "InvestAI", per sviluppare un'IA affidabile assieme alle principali aziende pubbliche e private.

Oltre a un ulteriore investimento, questa volta di 200 miliardi di euro, per realizzare e potenziare le Gigafactory e le infrastrutture europee necessarie allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Nell'era della trasformazione digitale, Internet è diventato molto di più di una semplice tecnologia.

Esso rappresenta il sistema nervoso centrale della nostra civiltà: dal modo in cui lavoriamo e studiamo alle nostre interazioni sociali, dall'assistenza sanitaria al commercio globale.

Praticamente ogni aspetto della vita moderna dipende dalla connettività digitale.

Miliardi di persone si connettono quotidianamente per videochiamate di lavoro, streaming di contenuti, transazioni finanziarie e innumerevoli altre attività che consideriamo ormai scontate.

E questa rivoluzione digitale ha trasformato radicalmente il modo in cui funziona la società globale, rendendo la connettività Internet non più un lusso, ma una necessità fondamentale, al pari delle altre utenze come elettricità e acqua corrente.

Tuttavia, mentre la maggior parte di noi concepisce Internet come qualcosa di eterno e immateriale, la realtà fisica che sta dietro questa rete globale è sorprendentemente tangibile e, per certi versi, sorprendentemente fragile.

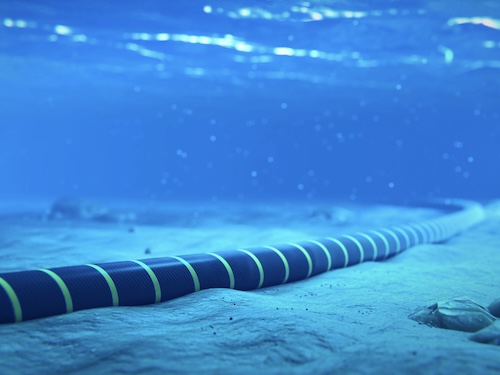

Al cuore di questa infrastruttura critica si trova una rete di circa 500 cavi sottomarini che si snodano attraverso gli oceani del mondo per un'estensione totale di circa 1.300.000 chilometri, trasportando il 99,5% di tutto il traffico Internet internazionale.

L'impatto di questa infrastruttura sulla nostra vita quotidiana è pervasivo anche se spesso invisibile.

Quando guardiamo un video su YouTube o una puntata di un podcast su Spotify, questi potrebbero essere stati caricati dall'altra parte del mondo attraverso questi cavi per aggiungere poi il nostro smartphone.

Quando chiamiamo un call center internazionale, la nostra voce viene convertita in dati digitali che viaggiano attraverso questi stessi cavi.

Ma anche quando usiamo servizi apparentemente locali, come il cloud storage o i social media, stiamo spesso accedendo a dati che devono essere sincronizzati tra datacenter dislocati in continenti diversi.

I cavi sottomarini che costituiscono la spina dorsale fisica di Internet sono infrastrutture ingegneristiche relativamente semplici, ma incredibilmente efficaci.

Nonostante la loro importanza cruciale, hanno dimensioni sorprendentemente modeste, infatti non sono più spessi di un comune tubo da giardino.

Al loro interno, sottili fibre ottiche - costituite essenzialmente da filamenti di vetro ultra-puro - trasportano enorme quantità di dati sotto forma di impulsi laser.

Ed è proprio attraverso questi fragili fili di vetro che fluisce la maggior parte delle nostre comunicazioni digitali.

La tecnologia dei cavi sottomarini però non è nuova.

Le sue origini risalgono infatti alla metà del XIX secolo, all'epoca del telegrafo, quando i primi pionieri iniziarono a posare cavi attraverso gli oceani per permettere le comunicazioni intercontinentali.

Quello che è cambiato drasticamente negli ultimi anni è la capacità di questi cavi, poiché le moderne fibre ottiche possono trasportare volumi di dati inimmaginabili rispetto ai loro predecessori dell'età del telegrafo.

Un aspetto però che risulta cruciale soprattutto al giorno d'oggi, con l'elevato numero di chilometri posati sui fondali marini, sono le riparazioni e le verifiche di integrità dell'intero sistema.

La manutenzione di questa infrastruttura critica è affidata ad un gruppo sorprendentemente piccolo di professionisti specializzati.

Solo circa mille persone nel mondo si occupano direttamente della manutenzione marittima di questi cavi, operando su una flotta di appena 22 navi dedicate alle riparazioni.

Questi moderni "guardiani" dell'Internet globale sono costantemente in allerta, pronti a salpare entro 24 ore dalla segnalazione di un guasto in qualsiasi condizione meteorologica.

Il loro lavoro è un mix unico di competenze marittime tradizionali e alta tecnologia, tant'è che gli ingegneri dei cavi devono possedere una profonda comprensione della geometria, delle forze

oceaniche e dell'ingegneria marittima, oltre che a sapere eseguire operazioni di precisione microscopica come la fusione di fibre ottiche, ovvero un'operazione paragonabile alla neurochirurgia ma eseguita su una nave in movimento in mezzo all'oceano.

Per quanto riguarda i malfunzionamenti, essi sono sorprendentemente frequenti, circa 200 all'anno, praticamente un guasto ogni due giorni.

La maggior parte dei danni è causata da attività umane involontarie, principalmente pescherecci che trascinano le loro reti sul fondale marino, o navi che calano le ancore in zone sbagliate.

Tuttavia, nonostante le criticità dell'infrastruttura, gli attacchi deliberati sono estremamente rari.

L'ultimo caso documentato risale infatti alla Prima Guerra Mondiale, quando britannici e tedeschi erano soliti tagliare reciprocamente i cavi telegrafici con le asce.

Il processo di riparazione è un'impresa complessa, che richiede una combinazione di precisione chirurgica e forza bruta.

Per prima cosa, gli ingegneri devono localizzare il punto esatto della rottura.

Questo viene fatto sparando un laser attraverso il cavo da entrambe le estremità.

Il punto dove il segnale si interrompe indica la posizione approssimativa del danno.

Poi inizia la fase più delicata, ovvero recuperare il cavo dal fondale marino.

Per questa operazione vengono utilizzati speciali uncini chiamati "grapnel", che vengono trascinati sul fondale marino in una sorta di pesca al buio, guidata principalmente dall'esperienza degli

operatori che devono interpretare le variazioni di tensioni del fondale su un semplice quadrante analogico.

Una volta agganciato il cavo, questo deve essere portato in superficie, tagliato e riparato.

Un'operazione che può richiedere giorni o settimane, specialmente in acque profonde, dove il suo processo di sollevamento può richiedere quasi 24 ore.

Un caso emblematico che illustra le sfide e l'importanza di questo settore è rappresentato dal terremoto e tsunami del 2011 in Giappone.

Mentre il mondo era concentrato sul disastro nucleare di Fukushima, una serie di frane sottomarine aveva danneggiato la maggior parte dei cavi che collegavano il Giappone al Nord America.

Gli equipaggi delle navi di riparazione si trovarono a dover operare in condizioni estreme, con la minaccia della potenziale fuoriuscita di radioattività e senza poter contare sull'aiuto di altre imbarcazioni, troppo preoccupate per inviare i loro equipaggi nella zona.

Sebbene Internet rimase funzionante durante la crisi, grazie al routing alternativo del traffico, punto di forza della ramificazione di questi 500 cavi, i tecnici nei centri operativi sapevano quanto la situazione fosse precaria.

Se anche solo un altro cavo si fosse guastato, il Giappone avrebbe potuto sperimentare significative degradazioni del servizio Internet in un momento in cui le comunicazioni digitali erano più critiche che mai.

Oggi, invece, il settore sta vivendo una fase di profonda trasformazione.

Grandi aziende tecnologiche come Google e Meta stanno investendo massicciamente in nuovi cavi per collegare i loro datacenter globali, preferendo possedere l'infrastruttura, piuttosto che acquistare banda da terzi.

Questi nuovi progetti sono impressionanti.

Nel 2022 entrambe le aziende hanno annunciato piani per costruire cavi che circondano più volte il continente africano, creando migliaia di nuove connessioni.

Tuttavia, questo boom della costruzione di nuovi cavi non si è tradotto in un corrispondente aumento delle risorse dedicate alle manutenzioni.

Le 22 navi di riparazione, molte delle quali hanno diversi decenni di servizio, continuano a rappresentare l'unica linea di difesa per questa infrastruttura critica.

E questa disparità tra l'espansione dell'infrastruttura e la capacità di manutenzione rappresenta una preoccupazione crescente per il settore.

Questo soprattutto perché il futuro presenta numerose sfide.

Innanzitutto, i cambiamenti climatici stanno minacciando le zone costiere dove i cavi emergono, con l'erosione e innalzamento del livello del mare che pongono rischi crescenti.

Le tensioni geopolitiche, in particolare tra Stati Uniti e Cina, stanno influenzando le rotte dei cavi e le operazioni di manutenzione, con alcuni paesi che negano o rallentano i permessi di

riparazione e altri che impongono restrizioni su chi può possedere o gestire i cavi che attraversano le loro acque.

E nonostante l'emergere di tecnologie alternative come i satelliti, questi in realtà possono gestire solo una frazione minima del traffico globale, circa lo 0,5%, rendendo i cavi sottomarini insostituibili nel prossimo futuro.

La loro efficienza e la capacità di trasporto e di grandi volumi di dati su lunghe distanze perciò, rimarrà ineguagliabile per molti anni, se non insostituibile.

Questo fatto ci porta a una riflessione importante sulla natura della nostra infrastruttura di telecomunicazioni.

Mentre il mondo digitale può sembrare eterno e immateriale, come dicevamo all'inizio, in realtà appoggia su fondamenta sorprendentemente fragili e costantemente dipendenti dall'intervento umano.

La nostra connettività globale, che dà vita al commercio elettronico, ai social media, allo streaming video e a innumerevoli altri servizi, dipende da sottili fili di vetro sul fondale dell'oceano e

da un piccolo gruppo di professionisti specializzati che lavorano instancabilmente per mantenerli funzionanti.

E mentre ci muoviamo verso un futuro ancora più interconnesso, con la promessa di tecnologie rivoluzionarie come l'intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti, la nostra dipendenza da questa infrastruttura fisica continua solo a crescere.

E questo è un promemoria che, nonostante tutti i nostri progressi tecnologici, il mondo digitale rimane ancorato al mondo fisico, in modi sorprendenti e che talvolta rendono il mondo digitale estremamente vulnerabile.

La sfida per il futuro sarà perciò quella di garantire che questa infrastruttura critica possa evolversi ed essere mantenuta al passo con le nostre crescenti esigenze di connettività, continuando a incarnare il fondamento invisibile, ma essenziale, della nostra società digitale.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.