All’aumentare della complessità che sta portando l’attuale processo di digitalizzazione, non possono che aumentare anche gli errori che l’informatica porta con sé. In questo episodio parleremo di alcuni esempi molto esplicativi di quali sono i problemi reali dell’informatica che potrebbero avere conseguenze disastrose sul mondo che ci circonda. Partiremo dalla macchina per la radioterapia Therac-25, passeremo dal Boeing 737 Max, fino ad arrivare al Millennium bug.

Nella consueta sezione delle notizie parleremo del nuovo servizio Amazon Fresh, di un brevetto presentato da Microsoft per la realizzazione di un chatbot virtuale in grado di replicare il comportamento di una persona e infine dei progetti di Stellantis per la mobilità elettrica.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Be Myself by Tom Wilson

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Non sempre va tutto come previsto, e infatti oggi parleremo di alcune storie e di errori informatici che hanno anche causato la perdita di vite umane.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.

Amazon Fresh sbarca a Milano, il servizio già presente negli Stati Uniti da diversi anni è riservato agli utenti Amazon Prime e che hanno ricevuto un invito per abilitare la funzione, per evitare almeno per il momento di congestionare le consegne, e permetterà di ricevere a casa la spesa e quindi anche prodotti alimentari freschi in giornata in una finestra temporale di due ore, sette giorni su sette e dalle ore otto a mezzanotte in modo totalmente gratuito, se l'ordine supera i 50 euro.

Si potrà scegliere anche una fascia oraria più precisa di un'ora al costo di 4,99 euro.

Con questa operazione Amazon inizia a competere con diverse startup che in questi anni si sono specializzati nella consegna di prodotti alimentari, come Supermercato24, con la quale è possibile commissionare ad un fattorino la propria spesa nel supermercato che vogliamo, oppure Cortilia, che invece consegna principalmente prodotti locali e artigianali.

Microsoft ha presentato il brevetto per la realizzazione di un chatbot virtuale in grado di replicare il comportamento di una persona.

Il tutto grazie ovviamente all'intelligenza artificiale.

In sostanza quello che sarà un avatar digitale verrà addestrato utilizzando una numerosa quantità di dati, come le informazioni personali dell'utente, messaggi vocali, post sui social media, ma anche foto e conversazioni tenute sull'app di messaggistica.

Grazie a queste informazioni il chatbot sarà in grado di imitare il comportamento dell'utente, quasi come se dall'altra parte ci fosse la persona, per così dire, replicata e non invece una macchina.

Affinché il risultato sia ancora più credibile, sarà inoltre possibile creare un modello virtuale 3D dell'avatar.

Per ora questa tecnologia è solo agli inizi, ma a patto di avere abbastanza dati, potrebbe essere possibile creare una copia virtuale e tenere delle conversazioni con se stessi, con una celebrità, ma anche con un personaggio storico o con un nostro caro defunto.

Il PSA Peugeot Citroën Site de Trémery, di proprietà di Stellantis, la nuova azienda multinazionale nata dalla fusione di FCA e PSA è la più grande fabbrica di motori diesel al mondo.

Il futuro, e ormai è molto chiaro, però sono l'elettrico e la mobilità sostenibile, di cui Stellantis è determinata a diventare leader mondiale.

Proprio per questo l'obiettivo è quello di convertire l'intera produzione di motori diesel, i motori elettrici, entro il 2025.

Per farlo, ovviamente, la produzione tradizionale verrà abbandonata gradualmente già da quest'anno e raddoppierà, invece, la produzione di motori elettrici.

Si parla di circa 180.000 pezzi nel 2021 fino ad arrivare a 900.000 fra 4 anni.

E a beneficiarne non sarà solamente l'ambiente con una minore emissione di gas, ma anche le stesse fabbriche potranno contare su una catena di produzione più semplice grazie alla minore complessità di costruzione di un motore elettrico.

L'era dei motori termici sta per giungere alla sua fine, con Stellantis e molte altre aziende automobilistiche che sembrano dunque seriamente intenzionate a realizzare, il prima possibile, un futuro sostenibile e totalmente elettrico.

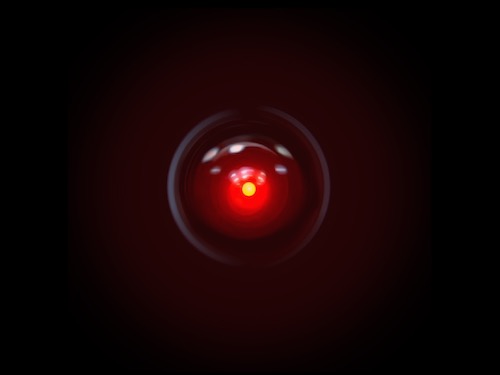

La tecnologia prenderà il sopravvento, l'intelligenza artificiale si ribellerà contro l'essere umano che l'ha creata per realizzare un mondo governato e gestito interamente dalle macchine, dove l'uomo non avrà altra scelta se non combattere o aspettare inerme la propria fine.

Questo è il futuro che ci attende.

O meglio, questo è il futuro che si immaginano innumerevoli autori di film e libri fantascientifici.

"2001 - Odissea nello Spazio", "Io, robot", "Ex Machina", "Matrix", "Tron", Terminator".

Sono solo alcuni degli esempi in cui il mondo è ambientato in un futuro distopico in cui sono i robot a dettare legge.

La realtà, come sappiamo, è e si spera sarà ben diversa.

L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico saranno fondamentali per lo sviluppo futuro della nostra società, grazie ai contributi importantissimi che potranno dare e che stanno già dando.

L'intelligenza artificiale è infatti progettata per imparare e compiere solo specifici lavori e ci vorrà ancora molto prima che venga creato un vero e proprio cervello elettronico in grado di pensare come un essere umano, ammesso che abbia mai senso realizzarne uno.

Ma questi saranno argomenti di un'altra puntata.

Quello di cui oggi vogliamo parlare sono infatti problemi reali dell'informatica che potrebbero avere conseguenze disastrose sul mondo che ci circonda e non è nemmeno necessaria un'intelligenza artificiale.

Da anni sta infatti avvenendo un processo di digitalizzazione che ormai coinvolge qualsiasi ambito della società e di conseguenza questo richiede modelli e sistemi sempre più complessi in grado di risolvere problemi e di soddisfare le richieste più disparate.

E inevitabilmente all'aumentare delle complessità non possono che aumentare anche gli errori che ci si porta dietro.

Quelli che vengono chiamati bug e gli errori più o meno inaspettati di un programma fanno sempre più parte, purtroppo, della vita quotidiana, anche se molto spesso sono innocui.

Si chiude l'applicazione mentre stiamo mettendo un like ad una foto o elementi dell'interfaccia che possono cambiare casualmente posizione sono solo alcuni esempi di ciò che ci può capitare durante una comunissima giornata in compagnia dell'informatica.

Problemi comunque facilmente risolvibili o la cui unica ripercussione è al massimo quella di rovinare l'esperienza d'uso di un telefono o di un computer.

Tuttavia l'informatica non è solo nei nostri smartphone, ma come detto è ormai il motore che muove svariati ambiti della società.

E l'informatica è imprevedibile.

Finché si tratta di un'app per il cellulare i problemi non sono poi così gravi, ma cosa succederebbe se capitassero errori in programmi che gestiscono ad esempio un ospedale o una rete ferroviaria? Beh, la situazione sarebbe ben diversa e le conseguenze si potrebbero pagare molto care.

Quello che andremo a fare in questa puntata dunque sarà elencare e analizzare proprio alcuni esempi in cui un programma informatico ha, tra virgolette, sbagliato causando seri danni a persone o all'ambiente che ci circonda.

Un primo esempio di quanto l'informatica a volte può essere dannosa lo troviamo già negli anni 80, più precisamente tra il 1985 e il 1987.

In questi anni, in alcuni ospedali degli Stati Uniti e del Canada, veniva utilizzata una macchina, il Therac-25, per la radioterapia.

Questa macchina, in pratica, emette un certo tipo di radiazioni mirate per curare certi tipi di cancro.

Ovviamente, la quantità di radiazioni emesse è gestita da un programma informatico, e che cosa succederebbe se per errore venissero generate più o meno radiazioni del dovuto? È proprio quello che è successo con questa macchina, e a ben sei pazienti infatti venne somministrata una dose 100 volte superiore rispetto a quella necessaria.

Inutile dire che questo errore causò il decesso dei sei sfortunati pazienti.

In seguito ad ulteriori indagini, venne stilata una lista di diverse cause che, combinate, avevano portato al malfunzionamento del macchinario.

Tra queste, il fatto che il programma non fosse stato analizzato da organi indipendenti esterni all'azienda, la mancata fase di test per verificare il corretto funzionamento della macchina in tutti i suoi aspetti, ma anche la mancata presenza di sistemi di sicurezza fisici in grado di limitare o bloccare l'emissione delle radiazioni.

Tutti i problemi che in realtà sono da imputare alle scelte fatte dall'azienda e dai programmatori in sé, ma che alla fine si manifestarono in una macchina che, per colpa di un bug, tolse la vita a sei persone.

Un evento per fortuna senza grossi danni, invece, è del 1994, e questa volta riguarda un problema più hardware che software.

Si tratta infatti del microprocessore Intel Pentium, in una delle sue prime versioni.

In quell'anno un professore notò degli errori di calcolo commessi proprio dal processore in questione.

Fortunatamente, il bug capitava solo in presenza di numeri con molte cifre decimali, ma tanto bastò per costringere Intel a sostituire tutti i chip difettosi presenti sul mercato, rimettendoci quasi mezzo miliardo di dollari.

Tornando indietro al 1983, in piena guerra fredda, un bug del sistema di allarme sovietico quasi causò lo scatenarsi di un terzo conflitto mondiale.

Il programma infatti segnò l'avvicinarsi di cinque missili nucleari statunitensi, diretti appunto verso l'Unione Sovietica.

La risposta più immediata sarebbe dovuta essere un contrattacco rapido contro gli Stati Uniti, ma a seguito di alcuni accertamenti da parte dell'ufficiale di turno, si scoprì subito che di missili in realtà non c'erano, e il pericolo di una guerra nucleare fu fortunatamente scampato.

Un altro esempio di come un errore informatico abbia causato gravi danni in questo caso economici è del 1996.

Quell'anno l'Agenzia Spaziale Europea cercò infatti di lanciare nello spazio il razzo Ariane 5, fallendo appena 40 secondi dopo la fine del countdown.

Per colpa di un dato che rappresentava la velocità, salvato in un formato sbagliato, si innescò una reazione a catena che provocò l'autodistruzione del razzo.

Il problema fu individuato solo due anni dopo, e seppur fortunatamente non ci siano state perdite di vite umane, il bug costò all'Agenzia Spaziale ben 8 miliardi di dollari.

Un'ulteriore prova di come l'informatica sia in un certo senso imprevedibile è invece del 2005, e riguarda un errore nel software che portò negli Stati Uniti al rilascio di 23 detenuti tra i 39 e i 161 giorni prima del previsto.

Per altri 450 detenuti, invece, fu concessa alla libertà vigilata, seppur fosse esplicitamente esclusa dalla loro condanna.

Dal punto di vista dei detenuti, fu un vero e proprio colpo di fortuna, che tanti sfruttarono per far perdere le proprie tracce, ma si trattò pur sempre di criminali più o meno pericolosi messi per errore in totale libertà.

Senza tornare troppo indietro nel tempo, comunque anche in tempi più recenti si trovano delle situazioni in cui un errore software ha causato, almeno in questo caso, delle vittime.

Stiamo parlando del Boeing 737 MAX, di cui più modelli si schiantarono al suolo nel 2018 e nel 2019, provocando in totale il decesso di 346 passeggeri.

La colpa di questi disastri infatti è stata proprio attribuita a degli errori di progettazione nel software.

In particolare, il modello di Boeing ha una posizione dei motori differente dai suoi predecessori ed è stato necessario introdurre un sistema per tenere l'aereo in equilibrio durante il volo.

Nel software, però, era presente un errore di lettura dell'altitudine, che attivava il pilota automatico appena dopo il decollo, facendo perdere quota all'aereo e causandone così lo schianto.

Nei mesi seguenti, l'azienda americana ha scoperto e risolto altre numerose falle, di cui la più recente risale alla scorsa settimana, con un problema che impediva ai computer di controllo di volo di avviarsi.

Per il momento, dunque, tutti i modelli di Boeing 737 MAX sono fermi, in attesa che possono tornare a volare quando si avrà la certezza di non rischiare altri fatali incidenti.

Di esempi, purtroppo, ce ne sono ancora molti, ma concludiamo probabilmente con il più famoso in assoluto, che terrorizzò letteralmente l'intero pianeta, e di cui ancora oggi esistono, per così dire, dei residui, il Millennium Bug.

Ma prima di parlarne, è doverosa una piccola premessa.

Negli ultimi decenni, la tecnologia ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la potenza di calcolo dei processori, e ancora di più per quanto riguarda la dimensione delle memorie.

Se ora in una scheda grande quanto un'unghia possiamo salvare migliaia di foto, video e documenti, negli anni '90 i computer disponevano di una memoria a milioni di volte più piccola, ed era quindi necessario trovare delle soluzioni per risparmiare quanti più byte possibili.

Tra le varie soluzioni, l'anno delle date era memorizzato usando solamente due cifre e non quattro come siamo abituati.

Gli anni disponibili andavano dunque dal 1900 al 1999.

Nel 2000, che si avvicinava sempre di più, ci sarebbe stato quindi un reset totale, che avrebbe portato tutti i computer all'inizio del XX secolo.

Molti i processori, prima del nuovo millennio, furono aggiornati per risolvere l'errore, ma si trattava di circa metà dei computer all'ora in circolazione, e di cui i più antiquati venivano utilizzati anche da grandi aziende e dai ministeri per la gestione delle pensioni e delle tasse.

Lasciando da parte i casi di finti complotti relativi a un apocalisse del 31 dicembre 1999, i problemi erano reali e molto seri.

Molti di questi furono limitati solo grazie alle precauzioni prese e a simulazioni di emergenza sorpresa che vennero fatte negli ultimi mesi, soprattutto negli aeroporti, per evitare i disastrosi incidenti aerei che si sarebbero potuti verificare.

Tra le altre precauzioni, prese ad esempio dai vari governi, c'erano task force specializzate per la sorveglianza stradale, aerea e marittima.

Ovviamente tutto questo non bastò per scampare al problema, che perlomeno venne molto arginato.

Tra i danni subiti, slot machine andate in tilt, raccolta di informazioni di volo con diverse falle, sistemi di convalidazione dei biglietti dell'autobus non funzionanti, malfunzionamenti delle transazioni in alcune carte di credito, problemi di datazione o bollette sbagliate.

Ma anche conseguenze più preoccupanti, come un problema nel sistema di raffreddamento della centrale nucleare di Onagawa.

Aziende e nazioni comunque rimasero in allerta ancora per alcuni anni, e l'ultima segnalazione di un problema legato al Millennium Bug risale al 2014, con un problema nell'invio di richieste relative al servizio militare, destinate a circa 14.000 persone.

Arrivati a questo punto, però, bisogna fare un'ultima considerazione finale.

In tutti questi esempi che abbiamo analizzato, quanta colpa ha avuto effettivamente l'informatica in sé? Beh, la risposta pare scontata ed è zero.

Come più volte abbiamo detto, la tecnologia è neutrale e così anche una macchina o un computer fanno esattamente ciò che gli si dice di fare.

Nulla di più, nulla di meno.

La colpa dei vari malfunzionamenti con cui tutti i giorni entriamo in contatto non sono altro che sviste o mancanze di chi ha realizzato il programma.

Con questo non c'è assolutamente l'intenzione di additare ai programmatori di tutto il mondo di non saper svolgere il loro lavoro.

Anzi, come detto all'inizio di questa puntata, i sistemi che ormai gestiscono tutta la nostra quotidianità richiedono una complessità non da poco e sarebbe praticamente impossibile riuscire a creare un software privo di qualsiasi errore.

Ciò che va fatto, dunque, è prendere delle precauzioni, eliminare o ridurre al minimo tutti quegli errori che potrebbero causare seri danni agli utenti, inserire degli ulteriori sistemi di sicurezza, magari fisici, in grado di gestire alcune eccezioni, testare con cura e in diverse condizioni la macchina o il software che si ha realizzato.

Dei comportamenti in realtà che sono ormai diventati uno standard, grazie soprattutto agli errori del passato, di cui abbiamo avuto vari esempi.

E un sistema informatico ben programmato è notevolmente più affidabile di un essere umano, che è spesso soggetto a molti più errori, soprattutto in ambiti delicati come quello medico.

Un esempio? Si sente molto spesso, purtroppo, di scambi involontari di sacche di sangue, destinati alla trasfusione, causando in certi casi anche la morte dei pazienti.

Per questo l'ospedale di Ragusa, dal 2007, utilizza un sistema che permette di confermare, con assoluta certezza tramite l'impronta digitale del paziente e il codice a barre dell'unità di sangue, la compatibilità tra i due ed evitare questo tipo di errori.

Il risultato? Su centinaia di migliaia di trasfusioni effettuate negli ultimi anni, nessun incidente.

L'unica cosa che ci rimane da fare, dunque, è un semplice atto di fiducia nei confronti di chi ha fatto tutto ciò che era necessario per garantire un funzionamento impeccabile dei servizi e dei programmi che quotidianamente utilizziamo.

Ma con un occhio sempre vigile per trovare e segnalare gli errori con cui entriamo ogni giorno in contatto.

Perché l'informatica è imprevedibile.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia.

Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia, dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.