Nel mondo frenetico e sempre più digitalizzato in cui viviamo, le persone sono ormai abituate alla velocità e all'efficienza offerta dalle nuove tecnologie. Tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso: mentre la società si evolve rapidamente, le pubbliche amministrazioni spesso sembrano restare indietro, mantenendo un divario tra sé stesse e i cittadini che servono. Ma grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, le PA hanno finalmente la possibilità di colmare questo divario e offrire servizi più accessibili, efficienti e orientati al cittadino. Per capire come si può promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni abbiamo inviato Mario Nobile, direttore generale di AgID, l’Agenzia per l'Italia digitale.

Nella sezione delle notizie parliamo dei primi test del sistema di allarme pubblico IT-Alert e di come potremo colmare il divario digitale in Italia anche grazie ai fondi del PNRR.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Falling For You by SouMix & Bromar

Il nostro scopo è di fare in modo non che si faccia la digitalizzazione "tout court" per forza, perché la dobbiamo fare, ma perché si faccia una digitalizzazione fatta bene.

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi parleremo con l'Agenzia per l'Italia Digitale per capire a che punto è e perché è importante la digitalizzazione della pubblica amministrazione, soprattutto per noi cittadini.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.

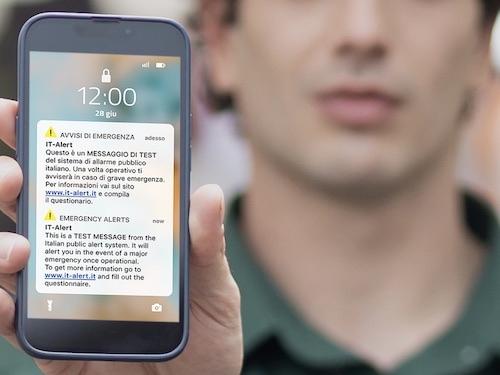

Nella puntata "La gestione dell'emergenza a parte dallo smartphone" avevamo spiegato che cos'è e come funziona il sistema di allarme pubblico IT-Alert per la segnalazione di emergenze come terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, incidenti nucleari e altre situazioni di pericolo.

Questa settimana sono finalmente cominciate le prime sperimentazioni di IT-Alert tra la popolazione.

Nello specifico, alle ore 12 di mercoledì 28 giugno è stato inviato un messaggio di prova a tutti gli smartphone delle persone presenti in Toscana in quel momento, mentre ieri è stato condotto lo stesso test ma in Sardegna.

Il funzionamento di IT-Alert si basa su una modalità di comunicazione unidirezionale cell broadcast che consente di inviare un messaggio univoco a tutti i dispositivi che si trovano all'interno del raggio d'azione delle celle telefoniche più vicine.

Coloro che riceveranno l'avviso sentiranno un segnale acustico particolare e si vedranno comparire sulla schermata di blocco un messaggio di allerta che bloccherà momentaneamente le altre

funzionalità del telefono fino a quando non verrà confermata la visualizzazione una volta aperto l'avviso.

Il vantaggio di questo tipo di segnalazione consiste nella possibilità di notificare tutte le persone potenzialmente coinvolte da un evento di emergenza straordinario con estrema tempestività e

soprattutto senza che la necessità dello smartphone di chi riceve la notifica di allerta sia connesso alla rete internet.

In Italia gli emarginati digitali, ossia quelle persone che non hanno le competenze per utilizzare gli strumenti digitali, rappresentano il 54% della popolazione, a fronte del comunque preoccupante 46% della media europea.

E in un paese sempre più digitale il rischio è che molte persone possano restare indietro e non avere accesso ai servizi che la pubblica amministrazione offre.

Per questo motivo il governo investirà 135 milioni di euro del PNRR per realizzare 3000 punti di facilitazione digitale sul territorio.

Presso questi punti i cittadini potranno ricevere gratuitamente aiuto da parte di associazioni o dipendenti comunali formati per imparare ad essere autonomi nell'utilizzo dei servizi digitali come

SPiD, App IO e PagoPA, ma anche nell'utilizzo consapevole di internet e dei social, ad esempio su come riconoscere le fake news.

L'obiettivo è di colmare il divario digitale nel paese e insegnare l'utilizzo delle nuove tecnologie ad almeno 2 milioni di cittadini entro il 2026.

Nel mondo frenetico e sempre più digitalizzato in cui viviamo, le persone sono ormai abituate alla velocità e all'efficienza offerta dalle nuove tecnologie.

Tuttavia ci troviamo di fronte a un paradosso, mentre la società si evolve rapidamente, le pubbliche amministrazioni spesso sembrano restare indietro, mantenendo un divario tra se stesse e i cittadini che servono.

Ma grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, le pubbliche amministrazioni hanno finalmente la possibilità di colmare questo divario e offrire servizi più accessibili, efficienti e orientati al cittadino.

Per capire come si può promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, è con noi Mario Nobile, direttore generale di AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Benvenuto Mario.

Grazie, grazie e salve a tutti.

Cosa fa quindi l'Agenzia per l'Italia digitale e quali sono le altre agenzie, aziende e dipartimenti con cui collabora per la digitalizzazione del nostro Paese?

L'Agenzia per l'Italia Digitale è un'agenzia tecnica della presidenza del Consiglio dei Ministri.

In sostanza è l'agenzia che scrive le regole del gioco, un po come in altri ministeri ci sono soggetti, ad esempio il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che scrive le norme tecniche per le

costruzioni, per cui quando costruiamo una casa, un ponte, una fabbrica, ci sono delle regole che tutti devono seguire, ingegneri, progettisti, architetti, geometri, le imprese edili che costruiscono.

Pensate nel campo della digitalizzazione che chi scrive ed eroga servizi, sia di natura pubblica ma anche privata - ne parleremo tra un po - deve rispettare determinate regole tecniche che possono

sembrare un qualcosa di lontano, ma esattamente come nella metafora delle costruzioni, servono per la sicurezza, ad esempio, quindi l'identità digitale deve avere certe regole che a volte sono

percepite come complesse, inutilmente complesse, perché banalmente ci può essere un furto di identità, quindi il ruolo di AgID è regole e regolazione, lo vedremo più avanti man mano che parliamo.

Ci sono soggetti nell'ecosistema, come il Dipartimento per la trasformazione digitale che è nella presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha un ruolo ovviamente centrale dal punto di vista della

amministrazione centrale, mentre AgID è un'agenzia, quindi è leggermente esterna seppur vigilata dal sottosegretario che la delega l'innovazione.

C'è PagoPA che è una società al 100% pubblica che tutti conosciamo perché riusciamo a fare dei pagamenti di tasse scolastiche, tasse universitarie, TARI, tassa rifiuti, tanti servizi pubblici riusciamo a pagarli con PagoPA.

E infine c'è l'agenzia per la cybersicurezza nazionale che è nata qualche anno fa e di nascita recente che si occupa di tutti gli aspetti di cyber security che sono assolutamente centrali visto

anche il contesto nel quale ci troviamo, di fibrillazioni internazionali dovute una guerra, la guerra in Ucraina.

Quindi questo ecosistema è fatto di soggetti che hanno compiti diversi, ma hanno la stretta necessità di essere raccordati l'uno all'altro, proprio perché hanno dei perimetri di attività diversi che sono assolutamente legati alle attività che fa ognuno.

Quindi io non potrei produrre regole tecniche senza il Dipartimento, senza l'ACN, senza capire come devono evolvere i servizi di PagoPA.

Ok, sì, quindi una funzione di coordinamento in una realtà di tante entità diverse per regolare e coordinare un mondo molto complesso, quello della digitalizzazione.

Diciamo più che coordinamento di funzioni specifiche, perché il coordinamento presuppone che ci sia una gerarchia come termine.

In realtà non c'è una gerarchia, ma ci sono delle funzioni specifiche, quindi noi siamo il soggetto che prepara le norme tecniche o regole tecniche o linee guida che spaziano dall'utilizzo dello

SPiD, che è un tipo di identità digitale agli open data che voi vedete quando utilizzate delle app che magari vi fanno vedere paline o fermate dell'autobus, disponibilità di sharing e tanto altro.

Ok, e quando sentiamo parlare di digitalizzazione della pubblica amministrazione e in generale digitalizzazione del nostro Paese, sentiamo anche parlare di Agenda Digitale Italiana.

Che cos'è?

Fa parte di uno dei 3 vettori che sono collegati tra loro, immaginate tre vettori a 120 gradi, fa parte del primo che è strategie.

Strategie significa l'Agenda Digitale, quindi cosa strategicamente devo fare nei prossimi anni, è una programmazione strategica, esattamente come in altri ambiti, si pianifica il territorio, si

pianifica l'investimento economico, quindi il primo vettore delle strategie include l'Agenda Digitale e altri strumenti.

Il piano triennale della pubblica amministrazione viene reso poi cogente, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, dai ministeri ai comuni, ci sono linee guida che abbiamo richiamato prima, pareri, c'è tutta un'attività nella quale noi facciamo le strategie.

Gli altri due vettori a 120 gradi che sono assolutamente collegati con le strategie sono la vigilanza e il rafforzamento delle competenze, io non posso fare strategie se non vigilo che queste

strategie siano attuate e soprattutto se non do gli strumenti per attuarle e non parliamo soltanto di fondi, parliamo di competenze, quindi immaginate che il nostro piano strategico è legato a

questi 3 vettori, capite che l'intensità di questi vettori è fondamentale, se facessi solo vigilanza e enforcement, quindi andassi a verificare che le cose succedano nei tempi che abbiamo previsto,

farei una parte del lavoro soltanto, perché non avendo magari dato un giusto stimolo alle competenze le amministrazioni non ce la fanno e parliamo di grandi numeri, quasi 8.000 comuni, 107 province,

21 regioni e province autonome, più numerose amministrazioni centrali che erogano i servizi ogni giorno a tutti noi.

Quindi ora abbiamo inquadrato il vostro ruolo e a questo punto una domanda che mi verrebbe da fare è: perché?

Perché è fondamentale investire nella digitalizzazione della pubblica amministrazione?

Perché la digitalizzazione è uno strumento, è un mezzo tecnologico che serve se ben applicata a migliorare uno degli obiettivi principali del nostro lavoro, che in alcuni casi viene purtroppo

trascurato e quindi i nostri sforzi strategici hanno l'obiettivo di limitare e di evitare questa forma di mancanza, e cioè l'impatto sul cittadino e sull'impresa.

Allora in qualche maniera noi dobbiamo pensare di più a quello che si chiama esperienza dell'utente, user experience, adesso ci sono vari nomignoli a questo tipo di impatto che deve essere valutato,

però tutto poi è finalizzato all'utente finale, non a un adempimento di una norma o a un ottimo funzionamento amministrativo, perché magari è tutto perfetto, come si suole dire "le carte sono a

posto" anche se sono digitali, però poi l'impatto finale sul cittadino e sull'impresa è non quello che ci aspettavamo.

Allora la tecnologia serve se tu semplifichi, se tu invece di fare quattro passaggi ne riesci a fare due, se per prendere una patente di guida o ottenere un risultato che ci aspettiamo dalla pubblica

amministrazione i passaggi si riducono, questo non sempre è facile perché per certe questioni immaginate un documento di identità, un documento di identità è una cosa seria, quindi i passaggi

che sono lì a volte non si riescono a comprimere o addirittura a eliminare, però il nostro scopo a cosa serve la digitalizzazione?

Serve a dire che se devo aprire un'impresa e magari di 50 passaggi che in gergo tecnico si chiamano "endoprocedimenti" riesco a eliminarne due e per questo è necessaria una norma, è necessaria una

legge regionale, è necessaria un atto del sindaco, della giunta comunale, ci sono vari ambiti nei quali si può operare, ecco ragioniamo per assurdo, se tu digitalizzassi lasciando il processo esattamente com'è, ottieni un piccolissimo beneficio dalla digitalizzazione.

Se riesci a semplificare e a dare il servizio in termini d'impatto, e va ovviamente regolato perché a volte l'impatto atteso è di togliere tutto magari, di dire facciamo una completa liberalizzazione.

A volte questo non è il risultato migliore perché poi non è detto che il mercato da solo si sape autoregolare, ok?

Però al di là di questi aspetti che forse sono più filosofici, il nostro scopo è di fare in modo non che si faccia la digitalizzazione "tout cour" per forza, perché la dobbiamo fare, ma perché si faccia una digitalizzazione fatta bene.

Sì perfetto e a proposito di questo, uno dei progetti di cui si è parlato molto spesso nell'ultimo periodo è quello dell'identità digitale sia intesa come SPiD sia come CIE, quindi la carta di identità elettronica.

Perché si è sentita la necessità di introdurre questi strumenti e come hanno cambiato anche il modo di interfacciarsi con la pubblica amministrazione?

Gli strumenti sono stati introdotti proprio nella logica di evitare 50.000 username e password che poi tutti si scordano o sono costretti a scrivere su un foglietto di carta o a mettersi nel blocco note del telefonino, che non è il massimo della sicurezza.

Allora un unico accesso, questo è il concetto, è nato così, ma è nato così tanti anni fa, rispetto a una strategia di AgID, quindi il primo vettore che vi raccontavo prima, cioè si è detto

basta con un accesso per il sito X, per l'agenzia Y, per il ministero Z o per il comune che ti offre tutta una serie di servizi, è nato così.

Ora tu hai citato due strumenti di identità digitale che sono la carta di identità elettronica e lo SPiD, servono esattamente a questo ad avere un'unica modalità di accesso, ma non servono soltanto

a questo perché stiamo evolvendo, questi strumenti nascono rispetto a delle direttive europee, la direttiva EIDAS si chiama così, proprio sull'identità elettronica, sull'identità digitale.

Stanno evolvendo verso il wallet che sarà un portafoglio, allora avete già visto che sarà possibile ottenere dei documenti che magari ci chiedono, non ci fermano sulla strada e ci viene richiesta

la patente, quindi con un QR Code, con una memorizzazione eviteremo il dramma di essercela dimenticata nel jeans che è a casa.

Questa è una piccola grande facilitazione, il wallet in realtà sarà un qualcosa che riuscirà a creare dei servizi a valore aggiunto perché io nel wallet porterò i miei attributi qualificati,

cioè la patente, la residenza, i dati pubblici, i dati vigilati e mantenuti dal pubblico, ma anche degli attributi non qualificati, l'abbonamento che ho alla metro, una serie di informazioni che riguardano l'attestato di rischio assicurativo, proprio perché si vuole generare un mercato.

Avremo tra pochi anni, perché questo è un aereo che atterrerà non tra 10 anni ma molto prima, avremo la possibilità non soltanto di accedere e di far vedere eventualmente alcuni nostri attributi,

sia in maniera digitale che in maniera fisica, ma dando il nostro consenso, fattore importantissimo, potremo farci profilare meglio da chi ci offre un servizio, se lo vogliamo.

Tematica già abbastanza ben nota nei servizi che utilizziamo oggi magari erogati da società multinazionali, ci chiedono qualche dato in più col nostro consenso per profilarci e darci un servizio migliore.

Il wallet quindi sarà un qualcosa, stiamo studiando proprio in queste settimane i casi d'uso, gli "use case" e stiamo cercando di immaginare cosa genererà impatto per i cittadini e per le imprese.

Quindi partiamo dall'identità e poi con l'identità, con le opportune regole, con le opportune correzioni, perché il sistema non deve essere un grande fratello evidentemente, dobbiamo mantenere la

tutela dell'individuo rispetto alla consapevolezza, vedi come questo tema ritorna nel ragionamento che facciamo.

Tu devi avere consapevolezza dello strumento e delle potenzialità e se vuoi dei rischi, rischi che però devono essere ben noti, perché è evidente che il consenso a dare le proprie informazioni è il punto chiave.

Ok, hai parlato di consapevolezza e dopo averci spiegato tutti questi enormi aspetti positivi che questa identità digitale potrebbe portare e sta già portando e ha già portato in passato.

C'è però un tema legato appunto al rapporto tra sistemi come SPiD e gli anziani.

Come si fa a coniugare queste due cose, quindi permettere anche alle persone meno avvezze all'utilizzo della tecnologia di usufruire ed essere consapevoli di questi strumenti?

Allora, questa è una domanda che mi piace molto perché tu hai citato gli anziani.

In realtà il digital divide, cioè la distanza dal digitale, l'allontanamento da questi servizi che è molto molto molto pericoloso nel periodo in cui viviamo, non riguarda solo gli anziani, riguarda categorie di soggetti che… è un po come la disabilità.

La disabilità è un tema molto molto serio che non è solo disabilità permanente.

Tutti noi, se ci facciamo un'operazione agli occhi o ci rompiamo una gamba, diventiamo disabili temporanei perché certe cose non riusciamo a farle.

Se un sito o un'app sono sbagliati come colori e contrasto, con un occhio solo non riusciamo a fruirne.

Se abbiamo questi tipi di disabilità, immaginate il digital divide che è comunque una condizione di vantaggi diversi e svantaggi diversi.

Allora, non è solo l'anziano, può essere il giovane, posso essere addirittura io che mi ritengo un tecnologo, ma non ho il tempo fisico magari di imparare come stamparmi i contributi previdenziali

sul sito che eroga questo servizio, perché non ho tempo, perché la mia risorsa più preziosa è il tempo.

Allora, stiamo sviluppando sempre nel vettore 1 che è quello delle strategie, un tema di digitale di prossimità.

Cioè, non è soltanto l'ultimo miglio della banda ultralarga fondamentale come abilitatore di tutti i servizi, perché se tu non hai la fibra a casa, tanti servizi non riesci ad averli.

Lo streaming, le piattaforme di divertimento, il lavoro, le call, tutto quello che facciamo oramai normalmente, c'è un tema di competenze, di ultimo miglio delle competenze e l'ultimo miglio non lo

puoi "clusterizzare" solo territorialmente il paese sull'Appennino, sulle Alpi, distante dove non arriva la fibra e dove magari non c'è una forte spinta tecnologica, perché c'è una popolazione più anziana, per tanti fattori.

Non puoi clusterizzarlo solo così, perché tendenzialmente puoi avere persone in digital divide in un quartierone metropolitano, perché sono persone che non hanno l'approccio alla tecnologia e rimangono indietro.

Allora, quando voi sentite l'indice DESI, che è un famoso indice statistico che ci mette a metà classifica, è perché noi siamo un grande paese, grande paese europeo, perché abbiamo 35 milioni di

SPiD e più di 35 milioni di CIE su una popolazione di 60 milioni di abitanti, cioè un numero enorme in rapporto alla popolazione.

Evidentemente non ci poniamo ai primi posti in termini assoluti e non relativi, perché paesi molto più piccoli magari hanno dei numeri più alti in termini percentuali, però tra i grandi paesi europei siamo il primo da questo punto di vista.

Allora, perché non lavorare sulle competenze?

Stiamo attivando dei progetti che riguarderanno proprio questo, quindi a brevissimo ci risentiremo e avrete modo di commentarli e di lavorarci.

Poi, sai, nell'approccio delle strategie questi progetti devono vedere anche un po involgimento di tutti gli attori pubblici, perché noi abbiamo le regioni, i comuni, le reti all'interno delle

regioni di persone come me che lavorano nella pubblica amministrazione e che cercano anche di estendere le competenze non solo del funzionario del piccolo comune, perché lui sicuramente va aiutato, ma anche dei cittadini e delle imprese che sono in quel piccolo comune.

Questa è la logica e questo è il tema consapevolezza che deve aiutarci questa riflessione a superare un digital divide che tendenzialmente ragionando per assurdo può avvenire anche se tu porti la fibra ovunque e attivi tutti i servizi.

Rimarrà un tema di digital divide che attento, lo dico anche provocatoriamente visto che ci troviamo qui, riguarda anche i giovani.

Sì, sì, effettivamente a volte si pensa che i giovani sappiano usare meglio gli strumenti tecnologici, ma magari sanno utilizzare un social network, un sistema operativo dello smartphone, ma poi non

sono consapevoli, non hanno consapevolezza di quello che c'è dietro e dei rischi che eventualmente potrebbero correre.

Quindi questo ultimo miglio che abbiamo detto non solo di infrastruttura, ma proprio anche di consapevolezza delle persone che di fatto questo è un vero e proprio digital divide, potrebbe essere sopperito ad esempio con degli sportelli?

Bravo, l'idea adesso ovviamente tu fai il giornalista e quindi vuoi approfondirlo perché vorresti lo scoop, però l'idea che stiamo preparando e che uscirà tra breve proprio di attivare è ovvio che noi non abbiamo né l'idea né la possibilità di fare tutto per tutti, sarebbe anche sbagliato.

Questi approcci non devono essere top down, come si dice, dall'alto in basso si fa così, non è questo l'approccio corretto sulle competenze.

L'approccio corretto sulle competenze è creare la strategia, dare dei toolkit, degli strumenti a tutti coinvolgerli e fare in modo che arriveremo esattamente a quello che dici tu, cioè che per due

ore in un luogo pubblico che può essere una scuola, un comune o in altri luoghi ci sia la modalità di interagire con persone che spiegano come pagare il bollo auto e moto e scooter con gli strumenti digitali.

Cioè è chiaro che noi non potremo fare lezioni universitarie e neanche ci viene richiesto, dobbiamo essere bravi a coniugare la complessità con degli strumenti facilmente utilizzabili e questa è

un'attività difficilissima, lo diceva Italo Calvino in "Lezioni americane" scrivere complesso è facile, ma quando tu ripassi il testo e cerchi di semplificarlo, quello è un lavoro molto difficile.

Se parlo con tecnicismi e in gergo mi auto incenso, però di quello che dico si capisce pochissimo.

Allora lo sforzo è dire a tutte le persone che hanno competenze diverse dare gli strumenti per fruire di un servizio digitale e cambiargli un po la vita.

Ok, è molto interessante comunque tutto questo aspetto di cui ci hai parlato, quindi un digital divide che non riguarda solo l'infrastruttura che abbiamo avuto modo di affrontare ma riguarda proprio

le persone, cioè servono persone più consapevoli e più informate sul digitale, più digitalizzate.

E scusami, questo ha maggior ragione con quello che sta succedendo sull'intelligenza artificiale generativa.

Allora il punto non è la facilità dell'obiettivo con cui io riesco a ottenere informazioni quasi semi lavorati per la mia attività sia che sia uno studente che un lavoratore.

Il punto è quale consapevolezza hai del tipo di strumento che stai utilizzando, quali fonti sta usando e soprattutto ha degli algoritmi che orientano la sua risposta?

Allora questo è un tema apparentemente filosofico ma è la base di tutta la nostra cultura.

Noi siamo nati in una cultura umanistica dove c'era una certa gerarchia delle fonti, avevi un maestro anche nell'antica Grecia, un mentore o comunque una persona che ti dava determinati strumenti.

Che sia accettabile, bello o meno, noi siamo cresciuti con questa cultura.

Oggi il digitale ha una velocità incredibile nel dare risposte ma probabilmente dobbiamo domandarci qual è la fonte che stiamo interrogando.

È un professore, è un amico, è un collega, è un manager.

Chi è che ci sta rispondendo?

Ok, e tutto quello di cui ci è parlato ora ha un legame con il concetto di cittadino informato e cittadino attivo, giusto?

Che cosa sono questi concetti?

Quelli di cui ci hai parlato?

Assolutamente sì, è il concetto che è proprio quello di consapevolezza, cioè dare strumenti di competenza, quindi pensate all'intensità del terzo vettore, che è quello di rafforzare le competenze.

Dare strumenti di consapevolezza non significa orientare le persone, significa dare loro strumenti perché decidano.

Quindi è il concetto più alto di democrazia, è il concetto più alto di democrazia, quindi non oligarchie o addirittura dittature del pensiero, perché ovviamente questo è un punto importante

quando ci troviamo di fronte a fondatori di internet come Tim Berners-Lee che segnala delle cose che non vanno rispetto alla sua idea iniziale di internet come rete globale, però il nostro dovere di

amministrazioni pubbliche è quello di spingere perché ovviamente tra le amministrazioni pubbliche c'è il ministero dell'istruzione del merito, c'è il ministero dell'università, cioè ci sono i soggetti che poi lavorano nel campo delle competenze.

Dobbiamo dare strumenti, poi ognuno decide secondo la sua coscienza come la nostra storia filosofica ci ha insegnato.

Per chiudere, un ultimo tema che vorremmo affrontare è quello del cloud nazionale.

Oggi sappiamo che è aumentata molto la sensibilità in tema di cyber sicurezza e le persone sono sempre più consapevoli di quanto sia importante avere un'infrastruttura forte che sia resistente ad

attacchi informatici, a maggior ragione se parliamo di pubblica amministrazione considerando quanti dati e informazioni detiene dei cittadini.

Quanto è importante quindi da questo punto di vista passare a sistemi cloud abbandonando la conservazione di questi dati, di queste informazioni all'interno dei singoli edifici, delle pubbliche amministrazioni?

E fondamentale, tu sei stato buono, a volte i server erano anche nei sottoscala o sotto le scrivania e magari contenevano referti medici.

Quindi il punto, torniamo alle strategie che raccontavo prima, da sostanzialmente più di 10 anni, AgID nei suoi censimenti e nei suoi piani triennali classificava i datacenter.

Quindi c'era una classificazione dei datacenter che sono i luoghi dove risiedono gli armadi di ferro, dove ci sono i server, dove girano gli apparati di rete, eccetera, e li classificava AgID come A, B o C.

Il C lo dovevi chiudere, il B dovevi intervenire in maniera massiccia dal punto di vista degli investimenti per trasformarlo in A, A era sicuro.

Poi è arrivato il cloud, il cloud dà garanzie di sicurezza e di affidabilità incredibili.

Quindi in linea con quelle che erano le strategie di AgID, uno degli obiettivi del PNRR è il polo strategico nazionale o PSN, che è il cloud della pubblica amministrazione.

Nelle strategie si sono definiti dati come ordinari critici e strategici e c'è l'obbligo per i dati critici e strategici di metterli immediatamente sul cloud, transitando poi gli ordinari nel tempo con un piano di migrazione.

Quindi è un'attività fondamentale perché significa invece di avere la tesi di laurea che sto per chiudere solo su un PC, magari già mi doto di una chiavetta, lo carico sul mio cloud e la ridondanza è la capacità di un sistema di darti dei servizi dopo, quindi è fondamentale.

Tornando però al tema della consapevolezza, non è semplicemente il passaggio al cloud che ci rende totalmente sicuri e ovviamente la consapevolezza che il tipo di attacchi cyber, ovviamente con molta più difficoltà, potrebbe cercare di attaccarci anche su servizi in cloud.

Quindi in qualche maniera quella è una precondizione, una condizione necessaria ma non sufficiente, però vanno attivati sul cloud tutti i servizi di sicurezza che ci consentono di rendere

assolutamente quasi inattaccabile, fatemi dire anche se non esiste nulla di inattaccabile, però ragionevolmente inattaccabile il contenuto di informazioni che sono molto importanti.

È un po come se ho un documento riservato non è che poi lo mando via mail dalla Wi-Fi open di un luogo di trasporto, come una stazione o un aeroporto, non è che collego il cavo per caricare lo

smartphone se non ho il cavo che mi fa switchare tra solo energia elettrica, energia elettrica e dati.

Quindi voi magari avete uno strumento sicurissimo in mano che è il vostro smartphone, però vi collegate in Wi-Fi a una rete aperta dove vi possono prendere tante, tante, tante informazioni.

Allora lo strumento è il cloud esattamente come il vostro smartphone, però ci vuole consapevolezza, determinate azioni ci mettono a rischio.

Sì quindi non basta lo strumento ma anche qui torniamo come dicevi appunto al tema della consapevolezza.

Va bene, allora grazie per averci raccontato e spiegato a che punto è la digitalizzazione della pubblica amministrazione nel nostro paese.

Alla prossima.

Grazie a voi.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.