In questa puntata, facciamo una panoramica sui temi che hanno definito l'anno appena concluso e quelli che ci attendono nei mesi a venire. Affrontiamo la rivoluzione dell'obbligo della USB-C, simbolo di un cambiamento epocale per la tecnologia consumer, e approfondiamo le sfide legate alla privacy digitale con il controverso Chat Control. Parliamo anche del ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e del suo impatto sul settore tecnologico, del ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nella creatività e nel lavoro e delle battute d'arresto della guida autonoma. Tutto questo con l’obiettivo di porre le basi per le puntate di questo nuovo 2025.

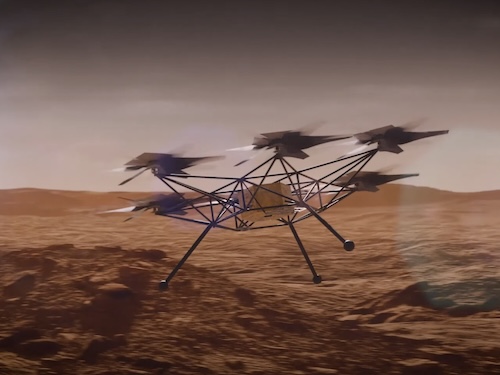

Nella sezione delle notizie parliamo di un furto di dati di milioni di utenti, subito da InfoCert, della fusione di Fastweb e Vodafone e infine del nuovo drone Mars Chopper per esplorare ancora più a fondo Marte.

Immagini

• Foto copertina: Wirestock su Freepik

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• Gang by jiglr

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Nella prima puntata del 2025 e della settima stagione di questo podcast, ci interrogheremo sulle sfide e le opportunità che il settore tecnologico porta con sé, esplorando i potenziali sviluppi che vedremo nel corso di questo nuovo anno.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.

Il 27 dicembre è stato pubblicato sul dark web un dataset contenente i dati di milioni di utenti sottratti a InfoCert, una delle principali aziende di certificazione digitale, nonché uno dei gestori dello SPID in Italia.

Il dataset messo in vendita per 1.500 dollari contiene circa 5 milioni e mezzo di record relativi a nominativi, email, codici fiscali e numeri di telefono degli utenti.

In seguito alle verifiche da parte dell'azienda, l'integrità di InfoCert non è stata violata e questo significa che i servizi di SPID, firma digitale e PEC non sono stati compromessi.

Con un comunicato pubblicato dall'azienda il 31 dicembre, infatti, viene fatta chiarezza sull'origine del data breach.

In particolare, i dati non sono stati rubati direttamente a InfoCert, ma a un fornitore terzo che si occupa di gestire le richieste di assistenza dei clienti.

I dati in questione, dunque, erano limitati solamente alle informazioni condivise con il fornitore e necessarie ad evadere i ticket.

Rimane tuttavia un fatto estremamente grave, considerata la natura dei dati raccolti e seppur l'azienda non abbia subito direttamente il furto e si è subito attivata con le dovute denunce, dovrebbe essere necessario che l'integrità e la sicurezza

dei servizi sia verificata e garantita anche da fornitori e collaboratori terzi, ed evitare così situazioni simili in futuro.

Dopo l'annuncio arrivato a marzo 2024, qualche giorno fa, per la precisione il 31 dicembre, il proprietario di Fastweb, Swisscom, ha acquistato per 8 miliardi di euro la compagnia telefonica Vodafone.

Il nuovo operatore, che si chiama ora "Fastweb + Vodafone", si appresta a diventare primo in Italia per numero di linee mobili, pari a 20 milioni, e rete fissa per un totale di 74 mila chilometri coperti.

Per i consumatori questa transizione si tradurrà nella possibilità di accedere alle offerte migliori proposte dalle due compagnie, sfruttando entrambe le infrastrutture.

Secondo le previsioni della società, la fusione delle due compagnie andrà a generare una gestione dei costi più efficiente, in modo tale da continuare a investire in infrastrutture e innovazione sul territorio italiano.

In ogni caso, benché le due realtà verranno gestite congiuntamente da Swisscom, i marchi attualmente in uso di Fastweb e Vodafone continueranno ad essere utilizzati singolarmente a livello commerciale.

La NASA ha presentato il Mars Chopper, il nuovo drone progettato per esplorare Marte e raccogliere dati scientifici in aree inaccessibili ai rover.

Successore di Ingenuity, il primo drone marziano che ha volato tra il 2021 e il 2024, dimostrando la fattibilità del volo nell'atmosfera rarefatta del pianeta rosso, il Mars Chopper rappresenta un passo in avanti tecnologico.

Grande quanto un SUV, sarà dotato di sei rotori con sei palle ciascuno, progettati per generare una portanza superiore e affrontare la bassa densità atmosferica che è inferiore all'1% di quella terrestre.

Sarà in grado di percorrere fino a 3 km al giorno e trasportare un carico di 5 kg, per cui strumenti avanzati per la mappatura del terreno e l'analisi scientifica.

Frutto della collaborazione tra il Jet Propulsion Laboratory, l'Ames Research Center e AeroVironment, il Mars Chopper dovrà superare sfide complesse come la polvere fine marziana, che può danneggiare i delicati meccanismi.

Questo nuovo drone promette di rivoluzionare l'esplorazione del pianeta, contribuendo alle future missioni scientifiche e supportando quelle con equipaggi umani, permettendo di studiare più velocemente e con maggior dettaglio vaste aree del pianeta.

Il 2024 è stato un anno di svolte, sfide e innovazioni tecnologiche che hanno gettato le basi per un 2025 altrettanto cruciale.

In questa puntata faremo una panoramica dei temi che hanno definito l'anno appena concluso e quelli che ci attendono nei mesi a venire.

Il 2025 si apre con un cambiamento apparentemente piccolo, ma in realtà rivoluzionario.

La standardizzazione della USB-C.

Dal 28 dicembre 2024 in Europa è scattato l'obbligo per tutti i produttori di dispositivi elettronici di adottare questo standard universale.

Smartphone, tablet, cuffie, auricolari, altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, console portatili e sistemi di navigazione.

Tutti dovranno utilizzare lo stesso tipo di connettore.

È la fine di un'era, quella dei caricabatterie proprietari e il simbolo di una vittoria importante per i consumatori.

Apple, che per anni ha difeso il suo connettore Lightning, lanciato nel 2012, ha dovuto arrendersi all'evidenza.

E non è stata una resa facile.

L'azienda di Cupertino ha combattuto questa battaglia fino all'ultimo, sostenendo che uno standard unico avrebbe limitato l'innovazione e paradossalmente creato più rifiuti elettronici nel breve termine, rendendo necessaria la sostituzione dei caricatori esistenti.

Ma i numeri parlano chiaro.

Le stime dell'Unione Europea indicano un potenziale risparmio di circa 250 milioni di euro all'anno per le famiglie europee, grazie all'eliminazione dell'acquisto di caricatori non necessari.

La USB-C non è solo un connettore più comodo perché reversibile, è una tecnologia davvero potente.

Può trasferire dati fino a 50 gigabit al secondo e fornire una potenza di ricarica fino a 240 watt, caratteristiche che la rendono ideale per praticamente qualsiasi dispositivo portatile.

E dal 2026 questa standardizzazione si estenderà anche ai computer portatili, che richiedono maggior potenza per la ricarica.

La nuova normativa va però oltre il semplice connettore.

I produttori dovranno anche specificare sulla confezione dei loro dispositivi la potenza necessaria per ricaricarli velocemente.

Così, quando compreremo un nuovo dispositivo, sapremo esattamente quale caricatore utilizzare tra quelli che già possediamo, evitando acquisti inutili.

Ma se la standardizzazione USB-C rappresenta il lato virtuoso della regolamentazione europea, il 2025 si preannuncia come l'anno di una battaglia cruciale per la privacy digitale in Europa.

Il chat control.

La proposta che potrebbe, seppur poco probabilmente, vedere la luce proprio quest'anno, dopo mesi di acceso di battito, rappresenta uno dei più significativi tentativi di sorveglianza di massa delle comunicazioni private mai viste in Occidente.

L'idea è apparentemente semplice.

Implementare sistemi di scansione automatica di tutti i messaggi privati, anche quelli criptati end-to-end, alla ricerca di contenuti illegali.

Di questo tema avevamo già parlato nella puntata dell'11 maggio 2024: "Contrastare contenuti illegali online non è così semplice".

Sottolineando come l'obiettivo dichiarato è nobile, combattere lo sfruttamento minorile online.

Ma le implicazioni per la privacy dei cittadini europei sono enormi.

WhatsApp, Telegram, Signal e tutte le altre app di messaggistica dovrebbero implementare delle "backdoor" nei loro sistemi di crittografia, essenzialmente creando delle falle nella sicurezza delle nostre comunicazioni private.

Il tema si intreccia inevitabilmente con quello già scottante della moderazione dei contenuti sui social network.

Le piattaforme social sono diventate un vero e proprio campo di battaglia ideologico, specialmente in un anno come il 2024, caratterizzato da importanti elezioni ed eventi geopolitici cruciali.

E il chat control rischia di aggiungere un ulteriore livello di complessità a un dibattito già acceso.

Come si può quindi bilanciare l'esigenza di sicurezza con la libertà di espressione?

È una domanda che nel 2025 diventerà ancora più urgente.

Il 2025 si prospetta quindi come un anno decisivo.

Vedremo probabilmente una delle più grandi battaglie tra sostenitori della privacy e promotori della sorveglianza di massa.

Da un lato le big tech e gli attivisti per i diritti digitali, dall'altro i governi e le forze dell'ordine.

E in mezzo, come sempre, i cittadini, che rischiano di trovarsi in un mondo dove ogni loro messaggio potrebbe essere sottoposto a scansione automatica.

Le domande che ci porremo quest'anno saranno fondamentali: Quanto siamo disposti a sacrificare della nostra privacy in nome della sicurezza?

È possibile combattere il crimine online senza creare un precedente pericoloso per la sorveglianza di massa?

E soprattutto, una volta implementati questi sistemi, chi ci garantisce che non verranno utilizzati per altri scopi in futuro, specialmente in un contesto dove i social media sono già terreno di acceso scontro politico e ideologico?

E mentre il panorama politico si ridisegna, il 2024 si è chiuso con un evento che segnerà profondamente il 2025 e gli anni a venire: l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

E se nel suo primo mandato il rapporto con il settore tecnologico era stato "complesso", questa volta le cose potrebbero essere ancora più interessanti.

Il mondo della tecnologia che Trump si troverà a governare è profondamente diverso da quello del 2017, ed è curioso notare come i grandi CEO della tecnologia abbiano cambiato approccio rispetto al passato.

La maggior parte ha scelto una strada apparentemente apolitica, almeno in pubblico.

Altri hanno fatto una scommessa più audace, cercando di conquistare il favore di Trump.

Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, che in passato era stato minacciato di prigione da Trump stesso, ha fatto passi significativi verso una riconciliazione.

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha mostrato segnali di apertura.

Ma il caso più eclatante è quello di Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, che si è posizionato come uno dei principali alleati di Trump, tanto da ricevere la promessa di guidare un ipotetico dipartimento per l'efficienza governativa.

Le conseguenze per il settore tech potrebbero essere profonde, dalla regolamentazione sull'intelligenza artificiale alla politica sui veicoli elettrici, dalle criptovalute alla moderazione dei contenuti sui social media.

Ogni aspetto potrebbe subire cambiamenti radicali che impatterebbero a livello globale.

Il 2024 ci ha anche lasciato con una certezza: l'intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare il mondo del lavoro.

Con l'arrivo di o3, di OpenAI e gli sviluppi delle altre intelligenze artificiali, ci troviamo di fronte ad un bivio.

Da un lato, queste tecnologie promettono di aumentare la produttività e liberarci dai compiti più ripetitivi.

Dall'altro, emergono preoccupazioni legittime sulla sostituzione di molte professioni, prime fra tutti i programmatori software.

Quella che fino a poco tempo fa era considerata la professione del futuro per eccellenza, sta vivendo un momento di profonda trasformazione.

Gli strumenti di IA stanno diventando sempre più sofisticati nel generare codice e "debuggare" programmi.

Certo, non siamo ancora al punto in cui l'IA può sostituire completamente un programmatore esperto.

Serve sempre qualcuno che capisca davvero cosa sta succedendo.

Ma è innegabile che il ruolo stia cambiando.

Il programmatore del futuro sarà probabilmente più un "orchestratore" di sistemi di IA che un tradizionale scrittore di codice.

Ed è un cambiamento che sta già avvenendo.

Sempre più sviluppatori junior utilizzano l'IA per compiti che prima richiedevano anni di esperienza, mentre i senior devono reinventarsi come esperti nella gestione e ottimizzazione di questi nuovi strumenti.

E se parliamo di professionisti che sembrano intoccabili, non possiamo non menzionare il settore creativo.

Se all'inizio dello sviluppo dell'IA pensavamo che i lavori creativi sarebbero stati a riparo da questa rivoluzione, oggi non ne siamo più così sicuri.

Basta guardare le campagne pubblicitarie di grandi marchi come Coca-Cola, McDonald's o l'italiana Ferrero, realizzate interamente con l'intelligenza artificiale, per capire che anche la creatività umana potrebbe non essere più un territorio inviolabile.

Certo, potremmo liquidare queste operazioni come semplici trovate di marketing per far parlare di sé.

E in parte lo sono.

Ma non possiamo negare che i risultati siano incredibilmente impressionanti, seppur ancora un po' inquietanti, soprattutto per quanto riguarda la fisica dei movimenti di corpi e oggetti.

Vedere certi brand storici abbracciare con un tanto entusiasmo questa direzione fa riflettere su quanto rapidamente stia cambiando il panorama creativo.

E se questi sono i presupposti da cui partiremo in questo nuovo 2025, deve emergere un aspetto ancora più urgente da affrontare, la necessità di un'intelligenza artificiale spiegabile.

Il 7 settembre 2024 abbiamo affrontato con la Commissione europea le implicazioni del funzionamento dell'IA anche nell'ambito normativo.

Non possiamo continuare ad affidarci a sistemi "black box" (scatola nera), le cui decisioni rimangono scure.

La trasparenza algoritmica diventerà sempre più cruciale, soprattutto in settori sensibili come la sanità e la giustizia.

Immaginiamo uno scenario in cui l'IA decide di negare un mutuo, di non ammettere un paziente a un trattamento speciale o, peggio ancora, influenzare una sentenza in un tribunale.

Come possiamo accettare decisioni così importanti senza comprenderne le ragioni profonde?

Al momento l'approccio dell'AI Act, il regolamento europeo sull'IA, ha vietato questi campi di applicazione, proprio per i rischi che comporterebbero.

Ma in futuro avremo bisogno di sistemi che sappiano spiegare il loro processo decisionale in modo comprensibile anche ai non esperti, per poterli applicare in ancora più campi.

È una sfida tecnologica ed etica che non possiamo più rimandare, soprattutto considerando che sempre più decisioni cruciali, anche al di fuori del contesto normativo europeo, verranno delegate a questi sistemi.

C'è però un paradosso interessante nel mondo dell'intelligenza artificiale.

Mentre nei computer questi sistemi sembrano onnipotenti, capaci di battere campioni di scacchi, generare immagini incredibili e persino scrivere codice complesso, quando li mettiamo nel mondo reale, dentro dispositivi, automobili o robot, le cose cambiano drasticamente.

È come se l'IA, uscendo dal suo ambiente virtuale perfetto, si scontrasse con una realtà troppo caotica e imprevedibile da gestire.

Pensiamo ad esempio al fallimentare esperimento dell'Ai Pin, il dispositivo indossabile sul petto di Humane, che prometteva di sostituire smartphone e altri dispositivi con un assistente proattivo sempre connesso.

L'idea è affascinante, ma nella pratica si è rivelata poco funzionale, i comandi vocali non sempre capiscono correttamente il contesto, l'interfaccia minimale crea più frustrazione che vantaggi e l'autonomia non soddisfa le aspettative degli utenti.

E tutto questo vale anche per l'esempio di Rabbit R1, il dispositivo portatile progettato per offrire un assistente vocale sempre presente.

In ambito automobilistico invece non c'è esempio migliore del settore della guida autonoma, che ha subito battute d'arresto significative.

Waymo e Cruise, società che hanno sviluppato una flotta di veicoli completamente autonomi, hanno dovuto fare i conti con la realtà.

La complessità del mondo reale supera ancora la capacità dei loro sistemi.

Gli incidenti e i malfunzionamenti hanno minato la fiducia del pubblico.

È forse il tempo di ammettere che la guida completamente autonoma è un obiettivo più lontano di quanto pensassimo.

Il caso più eclatante è quello di Cruise, che ha visto il suo impero sgretolarsi in poche settimane.

Dopo un incidente grave a San Francisco, dove uno dei loro veicoli ha trascinato un pedone per diversi metri, l'azienda ha dovuto affrontare una crisi senza precedenti che ha portato alla chiusura del progetto da parte di General Motors.

Per quanto riguarda la robotica, infine, si tratta di un settore che promette molto, ma che nella pratica deve ancora risolvere problemi fondamentali.

Alcuni robot, nonostante i progressi nella progettazione e nei sistemi di intelligenza artificiale – gli esempi più emblematici sono Atlas di Boston Dynamics e Optimus di Tesla – sono ancora controllati a distanza dagli esseri umani per svolgere compiti relativamente semplici.

Questa dipendenza da operatori umani sottolinea quanto sia complesso trasferire competenze tipiche dell'intelligenza umana a un sistema completamente automatizzato.

Ma non è solo una questione di singoli fallimenti.

Il problema è più profondo e riguarda l'intero approccio ai robot che interagiscono nel mondo reale con gli esseri umani.

È stata sottovalutata la complessità dell'interazione con un ambiente dinamico e imprevedibile, la varietà di situazioni inaspettate che questi sistemi devono affrontare e la difficoltà di gestire casi limite che per gli esseri umani sono routine ma che per un'IA rappresentano ancora sfide insormontabili.

La tecnologia è certamente impressionante, ma forse abbiamo corso troppo nel promettere un futuro in cui i robot possano operare autonomamente in contesti complessi.

Concludendo, il 2025 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti e di sfide interessanti, con molte domande ancora aperte, che speriamo trovino una risposta e altrettante che dovremo ancora porci.

Nei prossimi mesi continueremo a seguire da vicino le evoluzioni della tecnologia e il loro impatto sulla nostra vita quotidiana, cercando di raccontarle, sempre tenendo in considerazione il rapporto "Uomo-Macchina".

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.