L'esplorazione spaziale è un ambito affascinante che continua a stupirci con le sue scoperte e le sue potenzialità. Dietro ogni missione di successo, ci sono strumenti sofisticati che consentono di raccogliere dati preziosi e di ampliare la nostra comprensione dell'universo. Per questo vogliamo fare un approfondimento nel mondo della strumentazione a bordo dei satelliti per l'osservazione del cosmo e della Terra. Per capire come la strumentazione realizzata dall’azienda Leonardo ci permette di scrutare le galassie e di monitorare il nostro pianeta con l'obiettivo di raggiungere nuovi traguardi scientifici e produttivi abbiamo invitato Fabio Brandani, responsabile dei programmi spazio del sito di Campi Bisenzio a Firenze di Leonardo.

Nella sezione delle notizie parliamo di come i dati europei potranno essere trasferiti negli Stati Uniti e del recente lancio del telescopio Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea.

Immagini

• Foto copertina: Meteosat 3rd Generation - ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• No Pressure by Tim Beeren & xChenda

Lo strumento non deve solo funzionare, deve essere in grado di funzionare in un ambiente estremamente difficile dopo essere stato lanciato a bordo di un razzo.

Si vanno anche poi a fare delle simulazioni di quelli che saranno gli stimoli ambientali che l'oggetto subirà durante il lancio, vibrazioni, shock termici, tutto ciò che è necessario e si va poi a verificare che la macchina continuerà a funzionare anche dopo aver subito tutto questo.

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi parleremo con la società Leonardo per capire il suo ruolo nel settore della realizzazione di strumenti di osservazione dello spazio e della Terra a bordo di moltissimi satelliti.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.

Lo scorso 10 luglio la Commissione Europea ha approvato l'adeguatezza del Data Privacy Framework americano, aprendo così la strada al trasferimento dati dei cittadini europei verso gli Stati Uniti in quanto le due normative in materia di protezione

dei dati sono ritenute equiparabili, condizione prevista dal GDPR europeo seppur con alcuni limiti e precauzioni.

D'ora in poi infatti aziende come Google, Microsoft o Meta potranno raccogliere e trattare i dati dei cittadini europei pur continuando a garantire privacy e sicurezza oltre a dare la possibilità agli stessi cittadini di revocare l'autorizzazione al trasferimento delle proprie informazioni.

Ulteriori limitazioni poi prevedono che i dati raccolti vengano eliminati non a pena non siano più necessari.

Per quanto riguarda invece i dati che possono essere raccolti dai servizi di intelligence, anch'essi dovranno sottostare a queste limitazioni e dovranno eliminare i dati se richiesto dai cittadini oltre a garantire di raccogliere solo le informazioni veramente indispensabili.

Infine verrà costituito un tribunale, il Data Protection Review Court, che si occuperà di far valere questi diritti e controllare eventuali abusi da parte delle aziende statunitensi.

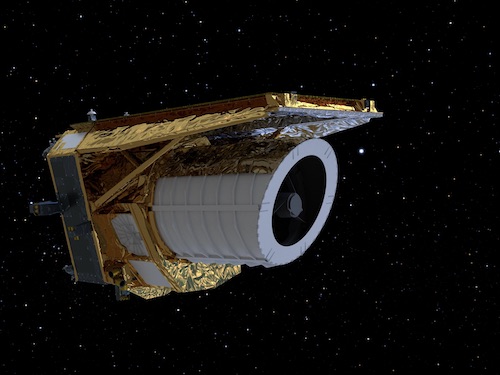

Il 1 luglio è stato lanciato con un razzo Falcon 9 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, il telescopio Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea, che nei prossimi 5 anni avrà il compito di scoprire la natura della materia oscura e dell'energia oscura, due ipotetiche componenti dell'universo di cui sappiamo molto poco.

Una volta raggiunto il punto di equilibrio del sistema Terra-Sole, situato a 1,5 milioni di chilometri dal nostro pianeta, chiamato Lagrange 2, Euclid inizierà a osservare miliardi di galassie distanti fino a 10 miliardi di anni luce, con l'obiettivo di creare la più grande e dettagliata mappa 3D dell'universo.

In questo modo, con una rappresentazione molto più accurata della distribuzione della materia nel nostro universo, gli scienziati sperano di dedurre il ruolo della materia e dell'energia oscura nella formazione ed espansione dei corpi celesti dopo il Big Bang.

Un contributo fondamentale alla missione di Euclid è stato fornito da Leonardo, ospite tra l'altro di questa puntata.

In particolare l'azienda italiana si è occupata della realizzazione di tre sottosistemi fondamentali per il corretto funzionamento del telescopio.

Il primo è il sensore detto di guida fine, inserito nel piano focale di Euclid, che avrà il compito di favorire il puntamento preciso del telescopio nella direzione di osservazione astronomica.

Il secondo è un sistema di micropropulsione, il quale si occuperà insieme al sensore di guida fine di orientare fisicamente il telescopio per ottimizzare il puntamento specifico, mentre il terzo ed ultimo sottosistema è quello dei pannelli

fotovoltaici che avranno il compito di garantire all'intero apparato astronomico l'elettricità e la potenza necessaria per svolgere tutte le operazioni di osservazione del nostro universo.

L'esplorazione spaziale è un ambito affascinante che continua a stupirci con le sue scoperte e le sue potenzialità.

Dietro ogni missione di successo ci sono strumenti sofisticati che consentono di raccogliere dati preziosi e di ampliare la nostra comprensione dell'universo.

Per questo oggi vogliamo fare un approfondimento nel mondo della strumentazione a bordo dei satelliti per l'osservazione del cosmo e della Terra.

E per capire come questa strumentazione ci permette di scrutare le galassie e di monitorare il nostro pianeta, con l'obiettivo di raggiungere nuovi traguardi scientifici e produttivi, ci facciamo aiutare da Fabio Brandani, responsabile dei programmi spazio del sito di Campi Bisenzio a Firenze di Leonardo.

Benvenuto Fabio.

Buongiorno a tutti.

Innanzitutto ci spieghi chi è Leonardo e di che cosa si occupa nello specifico nel settore dello spazio?

Leonardo è un'azienda globale ad altissima tecnologia e rappresenta uno delle principali società al mondo nell'ambito dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza.

Nello specifico nell'ambito dello spazio Leonardo agisce sia per suo conto che tramite delle joint ventures c'è Tele spazio e Thales Alenia Space, più anche con una partecipazione in Avio, consentano a Leonardo di coprire un po tutta l'intera

catena del valore, dalla progettazione alla realizzazione degli strumenti o di sistemi completi fino anche al loro lancio e alla gestione dei dati poi, una volta che gli strumenti diventano operativi.

Nello specifico di Leonardo, quindi le attività che vengono svolte internamente alla società, noi abbiamo due grossi settori, due grosse famiglie, una è quella degli equipaggiamenti per le piattaforme e della robotica spaziale che è a sede a

Nerviano nelle vicinanze di Milano, dove realizziamo appunto pannelli solari, orologi atomici tra cui quelli della costellazione Galileo, realizziamo bracci robotici per esplorazioni planetarie e realizziamo anche strumenti per micro trusters, sono

degli oggetti, dei micro propulsori che vanno ad essere usati sui satelliti per puntamento molto fine.

Su Campi Bisenzio invece, che è la parte sulla quale io sono responsabile di tutti i programmi in ambito spazio, realizziamo strumentazione elettro-ottica, quindi strumenti per l'osservazione della Terra e per l'osservazione anche dello spazio

profondo o per l'esplorazione planetaria e realizziamo anche i cosiddetti Star Tracker, che sono come delle bussole spaziali.

Le tecnologie sono varie e sempre molto vicine al limite di quello che è la tecnologia, lo stato dell'arte e diciamo che con molto orgoglio siamo a bordo di tutte le principali missioni europee e non soltanto, giusto per fare qualche nome che può

essere noto alle persone che ci ascoltano, possono essere Artemis, ExoMars, il telescopio James Webb, Prisma, Cassini, Rosetta, Juno, adesso JUICE, lanciato da poco, prossime missioni che sono la costellazione Galileo e molte altre.

Ok, hai parlato quindi della strumentazione che realizzate, questa strumentazione elettro-ottica e hai parlato di osservazione della Terra e osservazione del Cosmo, che cosa vuol dire nella pratica?

Beh, nella pratica tramite i principali strumenti, gli strumenti elettro-ottici che realizziamo, noi contribuiamo a quella che è l'osservazione della Terra, ad esempio parliamo del satellite dello strumento Prisma o della missione Aeolus che ha

contribuito alla misurazione dei venti dall'orbita, tutto questo ha un impatto molto concreto, molto diretto sulla vita nostra, sulla nostra vita di tutti i giorni, anche banalmente per cose molto semplici, le previsioni meteorologiche che tutti noi

diamo un po per scontate ma che non lo sono affatto, il monitoraggio dello stato dei mari, delle correnti, dell'inquinamento, lo studio del clima, la misurazione dello studio dei venti, dello stato dei ghiacci, il monitoraggio e la gestione di

infrastrutture critiche, dissesto idrogeologico, incendi e tutto quello che può essere un elemento importante, fondamentale per aiutare il decisore politico a prendere le decisioni giuste sulla base di informazioni affidabili e concrete.

Laddove invece ci muoviamo verso l'osservazione del cosmo o di altri pianeti è chiaro che qui andiamo verso un altro tipo di obiettivo, qua è qualcosa che ha più a che fare con la natura umana, con la volontà di conoscere, di sapere e di avere sempre una, come dire, di spostare un po la frontiera delle nostre conoscenze un po più avanti.

In questo caso noi abbiamo partecipazioni a missioni, abbiamo avuto già in passato e avremo in futuro partecipazione a missioni molto importanti come ad esempio PLATO, la missione PLATO che andrà a cercare esopianeti fuori dal nostro sistema

solare, esopianeti che in linea di principio potrebbero anche essere adeguati ad atti per ospitare la vita.

Euclid, su cui noi abbiamo realizzato appunto il sistema di micropropulsione e il sistema di puntamento fine, il cosiddetto fine guidance sensor, che andrà a studiare la materia oscura e l'energia oscura, che sono alla base della costituzione del nostro universo.

Abbiamo anche un piccolo ruolo, piccolo non tanto, nel James Webb Telescope, che si trova nella sua posizione e orbita osservando quello che è il nostro universo grazie agli Star Tracker realizzati qui proprio a Campi Bisenzio.

Ok e visto che ci hai citato tantissime missioni non possiamo affrontarle tutte, proviamo a individuarne qualcuna e affrontarle più nello specifico e partiamo dall'attualità.

Di recente, ad aprile, è stata lanciata la sonda JUICE che fra qualche anno esplorerà Giove e tra i suoi lune, in questa missione che ruolo ha avuto Leonardo?

La missione JUICE è una missione estremamente importante per l'Agenzia Spaziale Europea e anche per l'Italia, per la nostra nazione, noi come Italia abbiamo avuto un contributo molto importante a questa missione e all'interno del contributo italiano il contributo di Leonardo è molto significativo.

Noi abbiamo consegnato per JUICE i pannelli solari più grandi che siano mai stati realizzati per una missione interplanetaria, stiamo parlando di pannelli solari con una superficie complessiva di 85 metri quadrati come un appartamento neanche troppo

piccolo e abbiamo anche consegnato due strumenti elettro-ottici realizzati qui su Campi Bisenzio che si chiamano Janus e Majis.

Janus è una telecamera ad alta risoluzione che darà la possibilità di studiare e di osservare le tre lune Europa, Ganimede e Callisto molto in maniera molto accurata con una grande risoluzione, stiamo parlando di una risoluzione spaziale

nell'ordine dei 7 metri sulla superficie delle lune, sulla superficie di Ganimede in 12 colori, quindi questa qui sarà diciamo così una telecamera che fornirà le informazioni sulla struttura della superficie delle lune, darà una mappatura estremamente accurata di questa superficie.

Accanto alla telecamera Janus si trova lo spettrometro Majis che con una risoluzione a terra un po meno spinta, quindi a terra diciamo a luna su Ganimede, un po meno spinta, parliamo di qualcosa più di 200 metri in questo caso, però ci fornirà le

informazioni su 1.016 bande spettrali a partire dal visibile, quindi dal rosso fino ad arrivare al medio infrarosso a 5 micron di lunghezza d'onda e quindi mentre Janus ci darà una bella informazione su quella che è la struttura della superficie

Majis ci darà un'informazione molto accurata della composizione della superficie, quindi come è fatto e di che cosa è fatto.

Questo è un contributo italiano e di Leonardo che noi crediamo molto importante alla scienza su JUICE.

Ok e ci fai qualche altro esempio di altri strumenti che realizzate per l'osservazione del cosmo.

Si, assolutamente, gli strumenti che andiamo a realizzare nell'ambito dell'elettro-ottica una prima categoria è quella degli spettrometri, tra cui ad esempio PRISMA che è stato lanciato nel 2019 e è uno strumento per l'osservazione della terra,

FLEX, lo spettrometro nel vicino infrarosso del Sentinel-5 nell'ambito del programma Copernicus che servirà a mappare l'inquinamento e la concentrazione di CO2 sulle varie zone del nostro pianeta, lo stesso Majis di cui abbiamo parlato e questi

sono strumenti che operano, diciamo vanno a leggere lo spettro di emissione o di riflessione del pianeta o comunque dell'oggetto che andiamo ad osservare e ci danno quindi un'informazione sulla sua composizione.

Poi abbiamo un altro filone che è quello dei radiometri, tra cui il più importante è il cosiddetto SLSTR, Sea and Land Surface Temperature Radiometer, che fondamentalmente sono dei termometri.

L'SLSTR di cui due esemplari sono già in orbita da qualche anno a bordo dei satelliti Sentinel-3, è uno strumento che consente la misurazione della superficie degli oceani con un'accuratezza assoluta e di massima ripetibilità, minore di 0,3°C.

Questo è importante nello studio della climatologia e nella gestione di quelle che sono le variazioni climatiche.

Poi abbiamo un altro filone che è quello dei cosiddetti imager, in esterma sintesi telecamere, telecamere che osservano una certa immagine e che ne traggono delle informazioni.

Janus, la macchina che abbiamo parlato prima, è un imager.

Altri esempi, lo stesso Lightning Imager.

Lightning Imager è uno strumento che è stato lanciato recentemente a bordo del Meteor Satellite terza generazione e che consentirà una mappatura accuratissima dei fulmini, sia aria-terra che aria-aria.

TRI-MI è un altro strumento che sarà lanciato a bordo del Satellite Meteor di seconda generazione che andrà a fare una misurazione della polarità e di un'utilizzazione indotta dall'atmosfera e quindi in maniera indiretta della composizione,

dell'aerosol, quindi che tipo di inquinanti sono presenti, quante l'umidità e quindi informazioni che poi hanno un'applicazione diretta, sia in ambito meteorologico che in ambito di gestione ambientale.

Poi noi abbiamo anche una sezione che si occupa di laser, in questo caso parliamo di strumentazione elettro-ottica attiva.

Abbiamo il laser di potenza in ultravioletto a bordo della missione Aeolus che è stata la prima missione mai realizzata per la misurazione della velocità del vento dall'orbita terrestre.

Oltre a questo ci sono anche gli Star Tracker che sono un oggetto completamente a parte, completamente diverso dal resto delle macchine di cui ho parlato.

E a proposito di questo ci dicevi appunto che gli Star Tracker sono presenti ad esempio sul James Webb Space Telescope.

Qual è il loro ruolo?

Lo Star Tracker è come una specie di bussola spaziale.

Ci possiamo immaginare un po come nei secoli scorsi quando i capitani delle navi di notte uscivano e osservavano le stelle e da quello che vedevano capivano dove si trovavano e dove dovevano andare, ecco questo è quello che lo Star Tracker fa su un satellite.

Lo Star Tracker è una telecamera, una telecamera che osserva il campo stellare, confronta quello che vede con una mappa che ha a bordo, diciamo che è una tipica mappa memorizzata, può essere nell'ordine delle 3.000 stelle e sulla base del

confronto tra quello che ha osservato, tra quello che osserva e quello che sta nella mappa stabilisce qual è l'assetto del satellite, dove si trova, in che direzione sta guardando e quindi fornisce al sistema di bordo tutte le informazioni necessarie per mantenere il satellite nella sua corretta orbita, nella sua corretta traiettoria.

Tutto questo 10 volte al secondo, che è un po più frequente di quello che poteva fare il capitano della nave nei secoli scorsi.

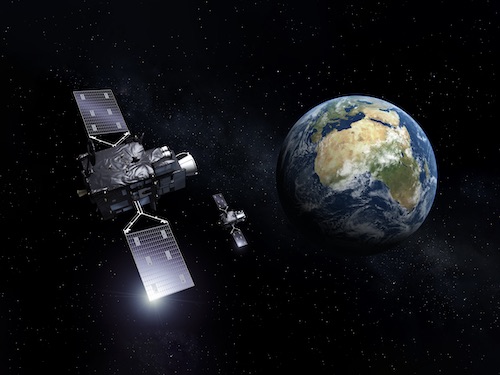

Ok prima c'è un altro tema quello delle previsioni meteo, anche qui ci sono delle missioni a riguardo a dicembre per esempio è stato lanciato un satellite Meteosat di terza generazione, il primo di una nuova generazione per le previsioni meteo e il

monitoraggio del clima sul quale è presente appunto uno strumento chiamato Lightning Imager che avete realizzato, che cos'è?

Il Lightning Imager così come dice lo stesso nome è una telecamera che serve per scovare i fulmini, internamente un po così anche affettuosamente lo chiamiamo il "fulminometro", quello che fa questo oggetto è dalla distanza di 36.000 chilometri

quindi da orbita geostazionaria osserva tutto l'emisfero che comprende l'Africa e l'Europa e in tempo reale trova i fulmini, quindi va a monitorare e a detectare i fulmini sia aria-aria che aria-terra con una accuratezza estremamente spinta sia di

giorno che di notte e questa informazione viene poi trasferita a terra in tempo estremamente rapido per quello che è il cosiddetto "nowcasting" che è un po la nuova frontiera se vogliamo della meteorologia, che cosa vuol dire, che cos'è il nowcasting?

Il nowcasting è la capacità di determinare quello che sta succedendo in questo momento, quindi un campo di fulmini che cresce e che diventa più intenso che aumenta la sua dimensione e aumenta il numero di fulmini in una certa località sta ad

indicare che si potrebbe... cioè si sta formando una tempesta e l'aumento dei fulmini, l'aumento della loro intensità, l'aumento della loro frequenza sta a significare che questa tempesta sta crescendo.

Quindi l'informazione dei fulmini fornisce insieme all'informazione che è data da altri strumenti che indicano come si sta muovendo la tempesta, l'informazione dei fulmini fornisce l'informazione su quanto è forte questa tempesta, sta aumentando, sta diminuendo, rappresenta un pericolo o non rappresenta un pericolo?

Questo tipo di osservazione esiste già, è già fatta da stazioni di terra, perché questo tipo di lettura appunto di acquisizione dei fulmini è già riconosciuto universalmente come una misura molto affidabile dell'evoluzione delle tempeste.

Però il punto è che quando io l'osservazione la faccio da terra, la posso fare solo localmente, solo vicino alla stazione che osserva.

Quando io questa cosa la faccio dall'orbita, lo faccio su tutto l'emisfero allo stesso tempo e quindi ho un'informazione completa affidabile e ripetibile di come si stanno evolvendo le tempeste e gli uragani.

Quali sono le applicazioni?

Beh, la protezione civile è sicuramente un'applicazione, ma anche in maniera molto più diretta la gestione del traffico aereo o la gestione del traffico navale.

Queste sono applicazioni molto, molto immediate di questo genere di macchina e il Lightning Imager è la prima macchina europea della sua famiglia, è la prima volta che l'Europa ha un asset di questo tipo.

Ok e invece a bordo di Prisma quali sono gli strumenti elettro-ottici che avete realizzato?

Prisma è un satellite italiano realizzato dall'agenzia spaziale italiana insieme a Leonardo e altre aziende sul quale noi abbiamo montato la prima camera iperspettrale di top class, di classe mondiale che sia stata realizzata in Europa ed è una telecamera, uno spettrometro, cosiddetto iperspettrale.

Cosa significa iperspettrale?

Significa che questo spettrometro fornisce informazioni su tutte le bande dai 400 ai 2500 nanometri di lunghezza d'onda con una risoluzione di 10 nanometri per ognuna delle bande.

In parole semplici ci dà una misura puntuale di quella che è la firma spettrale, di quella che è lo spettro di emissione o di riflessione dell'oggetto che stiamo osservando con una estrema risoluzione con un gran numero di bande.

Che cosa vuol dire?

Vuol dire che questa acquisizione può poi essere confrontata con gli archivi di firme spettrali, dei vari materiali conosciuti, queste sono informazioni più o meno disponibili a chi opera in questo campo e con questo noi siamo in grado di andare a determinare che cosa stiamo guardando, quindi quali sono i materiali che osserviamo.

Questo ha un utilizzo nella ricerca di specifici materiali, faccio un esempio molto semplice, l'amianto sui tetti delle case, questo è qualcosa che si può vedere, oppure la presenza di un certo minerale in una certa area geografica senza dover

andare a scavare, la presenza di un certo tipo di alghe sulla superficie di un lago, abbiamo delle immagini del lago Trasimeno molto interessanti in questo senso, o anche la presenza di fuga di gas o in maniera anche più semplice ma non banale, la presenza e l'evoluzione degli incendi.

Quindi Prisma è uno strumento che consente un monitoraggio molto accurato della superficie terrestre e è un aiuto nella gestione sia del territorio per così com'è ma anche nella gestione di catastrofi, di eventi ambientali estremi, incendi,

alluvioni, terremoti, frane, Prisma è uno degli strumenti che la nostra protezione civile utilizza maggiormente proprio per la gestione di questi eventi.

Oggi Prisma è uno strumento che è in volo dal 2019, Leonardo insieme con ASI sta già lavorando alla missione Prisma 2, quindi la Prisma seconda generazione, che avrà performance ancora più spinte, sarà un oggetto veramente di classe mondiale e consentirà di continuare in queste operazioni.

In più, molto recentemente è stato confermato che anche la costellazione IRIDE avrà a bordo quattro satelliti iperspettrali su cui saranno montati degli strumenti iperspettrali di Leonardo con le stesse performance di Prisma, ma con dimensioni e

massa molto ridotti grazie al fatto che nel frattempo la tecnologia è andata avanti e siamo stati capaci di migliorare il prodotto.

Ecco e a proposito di questo aspetto, dopo aver visto questi esempi di cui ci hai parlato, passiamo un po concretamente alla realizzazione di questi strumenti.

Spiegaci un po quali sono le difficoltà tecniche di produrre strumenti di questo tipo e quindi quali sono le sfide, quali sono i test che devono affrontare, perché anche rispetto a quelli che accennavi prima agli Star Tracker, dicevi che devono

avere anche certe prestazioni, devono essere molto prestanti per fare continui controlli, continui check, però allo stesso tempo devono essere estremamente affidabili, non possono rompersi e sempre più piccoli.

Sempre più piccoli, sempre più performanti e anche sempre più affidabili.

La realizzazione di uno strumento spaziale è un qualcosa di molto complesso.

Normalmente si parte da un'idea, qualcuno ha un'idea su quello che potrebbe essere una un'applicazione, normalmente stiamo parlando di enti di ricerca o comunque di comunità che sono quelle scientifiche.

Questa idea viene sottoposta all'attenzione delle agenzie, diciamo dell'agenzia spaziale europea, dell'agenzia spaziale italiana o di altre agenzie nazionali o di altri enti politici che decidono di investire per questa idea.

A questo punto quello che viene fatto è iniziare un'attività di sviluppo architetturale.

Questo è un processo che può durare molto, normalmente sono anni di progettazione, anni di progettazione che normalmente vengono svolti in ambiti con collaborazioni nazionali e soprattutto internazionali.

Lo spazio è di per sé un contesto internazionale, nello spazio i confini non esistono, non hanno senso.

Quindi nello sviluppo di questi strumenti parliamo sempre di collaborazioni tra aziende, enti di ricerca, università, governi.

Dopodiché una volta arrivati a completare il progetto dobbiamo realizzarlo e soprattutto validarlo, dobbiamo essere sicuri che l'oggetto funzionerà nello spazio.

Non ci sono seconde opportunità, se lo strumento non funziona, non funziona e il lancio non è uno scherzo, è qualcosa che ha grossi costi da tanti punti di vista.

Quindi tutta l'integrazione, tutto quello che è la fase di montaggio, di costruzione e montaggio viene fatta in ambienti protetti.

Normalmente noi operiamo sempre nelle cosiddette "camere bianche", sono degli ambienti estremamente puliti in cui si tiene sotto controllo in maniera molto accurata la possibile contaminazione ambientale.

Le persone che lavorano sono persone estremamente specializzate di elevata scolarizzazione e i processi che vengono applicati sono processi tenuti strettamente sotto controllo e continuamente manutenuti.

A valle di tutto questo processo di montaggio dobbiamo verificare la macchina e per poterla verificare si utilizzano dei simulatori dell'ambiente spaziale, quindi si deve andare a fare tutta la fase di test in ambienti che sono le cosiddette camere di termo vuoto.

Sono delle grosse camere all'interno delle quali si realizza un vuoto spinto e si realizzano anche le condizioni di scambio termico che si troveranno nello spazio.

Nello spazio non c'è convezione, non c'è l'aria, l'unico meccanismo per cui si può trasferire il calore è l'irraggiamento e in questo contesto dobbiamo anche andare a realizzare tutta una serie di attrezzature di strumentazioni che vanno a simulare ciò che lo strumento vedrà in volo.

Non è sbagliato dire che l'attrezzatura di test è altrettanto complessa e diciamo così sfidante tanto quanto lo strumento di volo in sé.

Tutto questo processo deve poi essere completato dalla cosiddetta qualifica ambientale.

Lo strumento non deve solo funzionare, deve essere in grado di funzionare in un ambiente estremamente difficile dopo essere stato lanciato a bordo di un razzo.

Quindi si vanno anche poi a fare delle simulazioni di quelli che saranno gli stimoli ambientali che l'oggetto subirà durante il lancio, vibrazioni, shock, shock termici, tutto ciò che è necessario e si va poi a verificare che la macchina continuerà a funzionare anche dopo aver subito tutto questo.

È qualcosa di molto peculiare che richiede molta esperienza e molta competenza specifica ed è forse la parte più peculiare nel lavorare nello spazio.

Ok e in chiusura, legato sempre a questo aspetto, ci spieghi quali sono le sfide tecnologiche più importanti che state affrontando in questo periodo come Leonardo e quali sono le innovazioni più recenti che avete introdotto per superarle sempre appunto nel settore dello spazio?

Certo, io direi che le sfide tecnologiche più importanti appartengono fondamentalmente a due grandi famiglie.

Da una parte c'è la spinta sempre più forte verso le performance.

Noi cerchiamo di avere performance sempre più estreme dai nostri strumenti di osservazione.

Quello che ci dobbiamo immaginare è che quando noi osserviamo la terra dallo spazio ci stiamo cercando di guardare qualche cosa da una distanza molto elevata.

Quando io dico che andiamo a misurare la temperatura marina dall'orbita tramite uno strumento, un radiometro come l'SLSTR, sto dicendo che io sto mettendo uno strumento a 800 chilometri di quota e da quella quota voglio sapere qual è la temperatura del mare sotto.

È come se io avessi messo una telecamera sulla punta del Duomo di Milano, sulla Madonnina, e con questa telecamera volessi misurare la temperatura del Golfo di Napoli.

Quindi le performance delle macchine sono sempre più spinte.

Un caso estremamente recente di questo è la telecamera e lo spettrometro FLEX.

FLEX sarà una missione che in questo momento in fase di allestimento che andrà a monitorare lo stato di salute della vegetazione dall'orbita da un'altezza di 815 chilometri tramite uno spettrometro con una accuratezza, una risoluzione spettrale di un decimo di nanometro.

Quindi noi andremo ad acquisire delle informazioni su delle bande estremamente ridotte e quindi con una quantità di energia disponibile, di energia buona molto piccola rispetto a quello che è il fondo, il background.

Su FLEX quello che possiamo più o meno stimare è che la quantità di segnale buono rispetto al fondo è meno dell'1%.

Quella che è la sfida in questo caso è trovare la maniera di estrarre la parte buona del segnale da quella non buona e questo è un aspetto che si deve ottenere.

Per prima cosa avendo una macchina che è sempre più performante in sé in termini di hardware ma poi anche nello sviluppo di software sempre più spinti, sempre più specializzati che consentano di fare questa distinzione in maniera accurata ed affidabile.

Questo è un tema quindi la tecnologia è un driver sicuramente, la capacità di superare le difficoltà tecnologiche magari utilizzando software, utilizzando processamento a valle dell'acquisizione è una delle soluzioni su cui stiamo lavorando in maniera più attenta in questo momento.

L'altro grande filone è quello della compattazione.

Sempre più abbiamo la necessità di andare a realizzare strumenti compatti, leggeri e relativamente poco costosi per equipaggiare costellazioni di satelliti che consentano la ripetizione dell'osservazione molto più frequente di quanto non sia possibile con un solo satellite.

Anche in questo caso ovviamente la sfida è principalmente tecnologica, c'è un forte legame tra la tecnologia e quello che si riesce a realizzare in termini di miniaturizzazione e questa è un po la sfida più attuale, è quello che il mercato maggiormente ci sta chiedendo.

Perfetto, allora grazie Fabio per averci raccontato qual è il vostro ruolo nel settore dello spazio.

Alla prossima.

Buonasera a tutti, arrivederci.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.