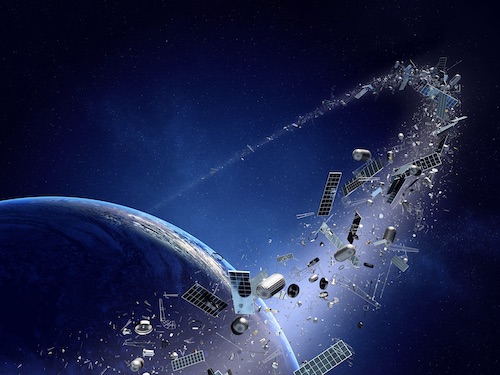

Si stima che intorno all’orbita terrestre ci siano più di 130 milioni di detriti spaziali. Nonostante queste cifre sicuramente elevate, la densità dei rifiuti che occupano l’orbita in cui se ne trovano di più, ovvero quella tra i 300 e i 1000 km di altitudine, è ancora piuttosto bassa. In questa puntata cerchiamo però di capire che pericolo possono rappresentare questi detriti per la nostra presenza nello spazio, dato che quando avviene una collisione basta un solo incidente per creare a cascata altre decine se non centinaia di detriti che a loro volta aumentano la probabilità di altri impatti.

Nella sezione delle notizie parliamo della definitiva chiusura di Stadia e delle conseguenze per gli utenti, del lato oscuro di ChatGPT e infine dei primi taxi volanti a Milano.

Brani

• Ecstasy by Rabbit Theft

• No Pressure by Tim Beeren & xChenda

Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.

Oggi capiremo in che cosa consiste il problema dei rifiuti spaziali, e di come le agenzie spaziali di tutto il mondo stanno provando a porvi rimedio.

Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.

Google Stadia, il servizio di gaming in streaming di Google, è stato chiuso lo scorso 18 gennaio.

La società aveva l'ambizione di rivoluzionare il settore dei videogiochi, rimuovendo l'hardware necessario per videogiocare, mantenendo un'alta qualità.

Tuttavia, a meno di 4 anni dalla presentazione, i server sono stati spenti poiché il servizio non ha avuto il successo sperato.

I veri problemi, però, sono forse stati la mancanza di giochi che dessero visibilità a Stadia e di un supporto concreto da parte di Google, uniti ad un modello commerciale non adeguato.

Google ha però previsto un ottimo programma di rimborsi automatici, che ha coinvolto sia l'hardware in Primis, il controller ufficiale di Stadia, che sarà ora utilizzabile come un normale controller Bluetooth per il PC, sia tutti i giochi, mentre non sarà rimborsabile il costo dell'abbonamento a Stadia Pro.

Alcuni editori dei giochi disponibili su Stadia, come Ubisoft, stanno permettendo alle persone di trasferire i salvataggi da Stadia a piattaforme come Steam, Origin e Uplay, o di convertire l'acquisto fatto su Stadia per continuare a giocare su PC.

Sta facendo molto scalpore negli ultimi giorni un'inchiesta del periodico Time, riguardo ChatGPT, l'intelligenza artificiale che ormai sta spopolando nelle ultime settimane.

Perché?

Innanzitutto bisogna capire cosa c'è dietro ChatGPT e di come fa funzionare così incredibilmente bene.

Come abbiamo detto più volte nel corso delle puntate, per creare una buona intelligenza artificiale servono enormi quantità di dati da usare per l'addestramento.

Ma come raccogliere questi dati?

Nel caso di ChatGPT, o meglio GPT-3, che è il modello che lo fa funzionare, sono stati utilizzati svariati testi raccolti automaticamente da internet, come siti web, forum o social.

Il rischio però, in questo caso, è che l'intelligenza artificiale impari da testi razzisti, sessisti o violenti e che quindi riproponga questi testi nelle risposte.

OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT, ha quindi inserito un filtro per tenere solo i testi positivi.

Per fare ciò però si avvalsa di un'altra intelligenza artificiale, che anch'essa doveva essere addestrata allo stesso modo.

Ma in questo caso i testi dovevano essere validati manualmente.

E qui entra in gioco l'inchiesta del Time.

Per la validazione manuale, infatti, OpenAI, così come altre aziende tech, come Google o Facebook, affidano il lavoro all'azienda Sama, che si è scoperto pagare i propri dipendenti provenienti da Kenia, Uganda e India meno di due dollari l'ora, con

condizioni di lavoro al limite della schiavitù, e che hanno causato a numerosi dipendenti problemi psicologici.

E allo stesso tempo Sama rassicurava le aziende sulle condizioni dei propri lavoratori.

Ricordiamoci sempre, quindi, che le intelligenze artificiali non sono applicazioni frutto di magia, ma del lavoro prezioso di centinaia di persone che dovrebbero essere tutelate.

Negli ultimi giorni sono giunti ulteriori dettagli riguardo al programma SEA Milano Airports, che avrà come obiettivo la creazione di una rete di vertiporti nel comune di Milano per offrire un servizio di taxi volanti a corto raggio a partire dal 2026 in occasione dei giochi olimpici invernali.

I lavori dei primi due vertiporti inizieranno nel corso del 2024 in centro città, in particolare nelle zone di City Life e Porta Romana, mentre a Linate e Malpensa verranno realizzati degli hub più capienti per potenziare ulteriormente i servizi di

trasporto delle migliaia di persone che arriveranno nel capoluogo per assistere o partecipare alle manifestazioni sportive.

La costruzione del terminal dovrebbe essere affidata ad una nuova società controllata da SEA SPA, che avrà appunto il compito di realizzare e gestire i vertiporti all'interno delle aree che verranno individuate secondo specifici criteri e valutazioni tecniche.

Nonostante i prezzi verranno stabiliti dalle aziende che metteranno a disposizione i veicoli, dalle prime analisi è emerso che il costo di un viaggio potrebbe aggirarsi inizialmente sui 120 euro, salvo poi scendere con il tempo fino a quasi dimezzarsi una volta consolidato il servizio.

La corsa allo spazio, iniziata nel periodo della guerra fredda specialmente per ragioni politiche e militari, si è trasformata negli ultimi decenni in una vera e propria opportunità per testare le nostre capacità e ambizioni in ambito scientifico.

Opportunità che hanno portato al tempo stesso a ricadute tecnologiche ormai indispensabili per il nostro benessere e stile di vita.

Ci basti pensare che in più di 60 anni di esplorazione spaziale abbiamo effettuato oltre 6.200 lanci verso lo spazio, a partire dal primo satellite artificiale mai costruito e arrivando sino alla missione Artemis 1 per riportare l'uomo sulla superficie della Luna.

Oggi però non siamo qui per discutere dei numerosi traguardi arrivati con l'esplorazione spaziale, bensì cercheremo di analizzare un problema che si è amplificato proprio con l'aumento esponenziale dei lanci effettuati negli ultimi 20 anni, i rifiuti spaziali.

Oggi si stima che intorno all'orbita terrestre ci siano più di 36.000 detriti spaziali larghi oltre 10 centimetri, numero che arriva alla preoccupante cifra di 130 milioni se si considera tutti detriti con un diametro che va da un centimetro fino a appena un millimetro.

Nonostante queste cifre sicuramente elevate, la densità dei rifiuti che occupano l'orbita in cui se ne trovano di più, ovvero quella tra i 300 e i 1000 chilometri di altitudine, è ancora piuttosto bassa.

Infatti si parla di 0,001 oggetti per chilometro cubo, un dato, quest'ultimo, che oltre a indicarci il numero effettivo di detriti presenti per un certo volume, ci dà anche un'idea di quanto sia vasto lo spazio nel quale orbitano i satelliti.

Perciò sarà facile intuire perché la probabilità che due o più oggetti entrino in contatto tra loro rimane piuttosto bassa.

Il vero problema però si ha quando avviene proprio una di queste collisioni, perché basta un solo incidente per creare a cascata altre decine s, non centinaia di detriti, che a loro volta aumenteranno la probabilità di altri impatti.

Come sottolineato poco fa, l'inquinamento spaziale è certamente iniziato con l'avvento della corsa allo spazio.

Tuttavia è solamente dopo aver compreso le potenzialità commerciali di questo settore che l'uomo si è reso conto del problema legato alla circolazione dei rifiuti spaziali.

Nonostante negli ultimi anni si cerchi di sviluppare lanciatori in grado di tornare a terra, come ad esempio il Falcon 9 di SpaceX, le missioni spaziali che utilizzano sistemi di lancio a perdere, considerando il recupero impossibile, sono ancora

molte e le conseguenze, benché considerate come trascurabili dalle agenzie spaziali, hanno già dato prova dei danni che potrebbero causare.

Nella maggior parte dei casi, il rientro in atmosfera dei detriti spaziali non costituisce un grosso problema, dal momento che si consumano prima di toccare terra.

Tuttavia, i detriti spaziali non si trovano solo attorno al nostro pianeta.

La consapevolezza del problema dell'inquinamento spaziale si sta espandendo anche verso la luna, ma al momento si tratta di un problema meno urgente di quello che riguarda la Terra, sia perché i detriti che la riguardano hanno una consistenza

numerica assai inferiore, ma anche perché non mettono in pericolo l'incolumità degli esseri umani, o almeno per ora.

Come accennato poco fa, con il programma Artemis, iniziato nel 2022, l'Uomo non intende solamente tornare sulla luna, come è avvenuto nello scorso secolo, ma punta più che altro a realizzare un avamposto fisso nel quale effettuare esperimenti scientifici, stabilendo quindi una presenza autosufficiente sulla luna.

Nonostante abbia una trazione gravitazionale di appena 1,6 metri al secondo quadrato, contro i 9,8 della Terra, il nostro satellite non possiede un'atmosfera con cui rallentare la caduta dei detriti.

Di conseguenza, qualsiasi corpo che entra nel campo gravitazionale lunare si schianterà il suolo senza consumarsi minimamente, e questo pone dei grossi problemi per tutti coloro che un giorno abiteranno la luna.

E sebbene la probabilità che si verifichi uno schianto significativo sia persino minore di quella della collisione tra due detriti nella nostra atmosfera, già oggi dovremmo iniziare a studiare delle possibili soluzioni affinché non accadano eventi come quello dello scorso 4 marzo.

La storia del pezzo di razzo che si è schiantato sulla superficie della luna l'anno passato, oltre ad estare parecchia curiosità tra la comunità scientifica, ci ha insegnato molto proprio sul tema dell'inquinamento spaziale.

Si è trattato infatti del primo detrito spaziale a raggiungere la luna in maniera del tutto involontaria, dopo aver vagabondato per anni nel sistema solare, e la sua storia ha sollevato parecchi dubbi sul modo in cui le agenzie spaziali, e le

agenzie private, gestiranno l'inquinamento in un futuro in cui i viaggi verso il nostro satellite saranno sempre più frequenti.

Al momento, dopo quasi un anno dall'accaduto, non si hanno ancora certezze sull'origine dei componenti che hanno lasciato quei due crateri sulla superficie della luna, e proprio le difficoltà dell'individuare la provenienza dei misteriosi oggetti

non ha fatto altro che sottolineare quanto sia difficile al giorno d'oggi monitorare i rifiuti spaziali che abbiamo generato nel corso degli anni.

Per affrontare questo problema, già noto da parecchi decenni, le principali agenzie spaziali di tutto il mondo hanno dato vita a un comitato che oggi si occupa proprio della gestione e del monitoraggio dei detriti spaziali più importanti.

Le misure studiate per mitigare questo problema descrivono in poche parole come gli enti spaziali dovrebbero progettare le fasi delle missioni in modo da evitare la generazione di ulteriori detriti.

Una di queste è la passivazione, ovvero il divieto di lasciare combustibile esplosivo a bordo di un satellite arrivato a fine vita, il quale dovrà essere rimosso nei 25 anni successivi dalla conclusione della missione.

Proprio come è accaduto qualche settimana fa con il rientro del satellite della NASA ERBS, dimesso ormai nel 2005.

In ogni caso, con la consapevolezza della presenza di questi oggetti, la soluzione più efficace che viene applicata oggi è il monitoraggio del tragitto dei detriti spaziali, in modo tale da poter modificare la rotta dei satelliti per evitare spiacevoli impatti.

Tuttavia, se queste manovre possono essere compiute solamente dai satelliti più recenti, la Stazione Spaziale Internazionale nel corso degli anni è stata aggiornata affinché disponga delle protezioni sufficienti per attutire gli effetti di eventuali collisioni.

Purtroppo però non sempre risultano efficaci, infatti persino la famosa cupola di osservazione si è graffiata sulla superficie a causa di un impatto con un detrito spaziale.

Ad ogni modo tracciare questi oggetti vaganti per lo spazio è un'operazione complessa che richiede l'impiego di sensori ottici come laser, la cui efficacia però diminuisce con la presenza di oggetti più piccoli di 10 cm dalla minor stabilità orbitale.

Un'altra soluzione indispensabile per evitare di accentuare ulteriormente il problema è quello di facilitare il processo di autodistruzione dei detriti.

Oggi, infatti, uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un sistema di lancio non riutilizzabile, come quello studiato per le prime missioni Artemis, è quello di essere in grado di distruggersi completamente nelle fasi di rientro in atmosfera.

La condizione imprescindibile è che non rimangano in alcun modo in orbita intorno al pianeta o che inizino a vagare per lo spazio, onde evitare eventi come lo schianto dello scorso anno sulla Luna.

E infatti le componenti che per ragioni pratiche non si disintegrano in atmosfera devono essere fatte rientrare sul pianeta in maniera controllata e in luoghi sicuri dove non rappresenterebbero pericoli per nessuno.

Se queste soluzioni permettono di convivere o almeno di non aggravare ulteriormente la situazione, le agenzie spaziali più importanti del mondo, come l'ESA, stanno già iniziando a studiare sistemi che puntano invece a ridurre la presenza dei detriti sopra le nostre teste.

Una di queste è RemoveDEBRIS, ovvero un satellite sperimentale già rientrato da qualche anno, grazie al quale è stato possibile condurre un test di raccolta nello spazio attraverso una rete e un piccolo arpione dalle dimensioni di una penna.

Più recente è invece la partnership avviata tra l'Agenzia Spaziale Europea e le due agenzie private OneWeb e Astroscale, che collaboreranno nei prossimi anni per studiare nuovi sistemi di rimozione dei detriti, come il satellite ELSA-M, il cui lancio è previsto per il 2024.

Questo progetto mira in particolare a ripulire la zona di spazio compresa nell'orbita terrestre bassa, dove negli ultimi anni vengono lanciate sempre più frequentemente costellazioni di satelliti per fornire connettività ad internet, come quella di Starlink, o appunto di OneWeb, o per monitorare il nostro pianeta.

Onde evitare che detriti o satelliti fuori uso compromettono il funzionamento delle nuove costellazioni, la missione ELSA-M avrà dunque il compito di raggiungere e attraccare satelliti dismessi non dotati di sistema per deorbitare in maniera attiva,

ovvero che non dispongono di propulsori in grado di far abbassare gradualmente la loro orbita per rientrare in atmosfera.

La peculiarità di ELSA-M sta nel fatto che potrà essere utilizzato più volte per trasportare rifiuti spaziali verso la Terra.

Infatti, una volta riportato il satellite verso l'atmosfera, nel quale potrà ricadere in autonomia, ELSA-M potrà sganciarsi e alzare nuovamente la sua orbita per raggiungere un altro bersaglio.

Il servizio di raccolta satellitare dovrebbe diventare pienamente operativo nel 2030 e verrà fornito direttamente da Astroscale, alla quale potranno fare affidamento agenzie come la stessa OneWeb o qualsiasi altro intendo a far rientrare in maniera controllata un proprio satellite.

Le unità delle nuove costellazioni normalmente hanno una vita relativamente breve, che si agire attorno ai 5 anni, e cioè dovuto principalmente al consumo di carburante utilizzato per le manovre in orbita.

Per queste ragioni, una volta concluso il periodo di operatività, il satellite viene fatto deorbitare per essere sostituito da una versione aggiornata dello stesso.

Tuttavia, se non dovesse riuscire ad effettuare autonomamente questa manovra, potrebbe impiegare persino alcuni decenni per rientrare in maniera passiva.

E dal momento che le nuove tecnologie satellitari nei prossimi anni ricopriranno un ruolo cruciale nello sviluppo e nella diffusione della connettività internet o di altri servizi, è di fondamentale importanza evitare la presenza di corpi vaganti per lo spazio in grado di compromettere l'operatività delle nuove costellazioni.

Dunque, investire in progetti come quello dell'Agenzia Spaziale Europea, OneWeb o Astrospace diventerà fondamentale affinché quella parte del nostro cielo diventi un luogo pulito, ma soprattutto ancora più sicuro.

E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.

Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.

In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.

Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.

Noi ci sentiamo la settimana prossima.